Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Novembre 2000 - Volume III - numero 9

M&B Pagine Elettroniche

Il punto su

Il

sistema immune

(Parte

seconda)

- 1° parte: la risposta immune

- 2° parte: i recettori per l'antigene e la selezione clonale

- 3° parte: risposte immuni acquisite B e T

- 4° parte: linfociti e tessuto linfoide

- 5° parte: i linfociti T e la regolazione della risposta immune

Lo

sviluppo dei linfociti e della linea mieloide dalla cellula

primordiale staminale, a livello prima del fegato fetale e poi del

midollo osseo è guidato dall'interazione con le cellule

stromali (fra le quali i fibroblasti) e dalle citochine, che

includono il fattore delle cellule staminali e i vari fattori

stimolanti le colonie.

Gli stadi

iniziali dello sviluppo dei linfociti non richiedono la presenza di

un antigene, ma, siccome queste cellule esprimono un recettore maturo

per l'antigene, la loro sopravvivenza e la loro ulteriore

differenziazione sono antigene-dipendenti.

La

struttura delle molecole antigene-specifiche

Di

seguito verranno esposte le caratteristiche dei recettori delle

cellule B e delle cellule T e le diversità che caratterizzano

questi recettori.

Recettore

della cellula B e anticorpi solubili

Dai

classici lavori di Edelman (Edelman GM, 1973) sappiamo che un

anticorpo è costituito da due catene pesanti e da duecatene leggere, legate fra loro da ponti disolfuro. Il

terminale N di ciascuna molecola possiede una parte variabile che si

lega all'antigene, attraverso 3 regioni ipervariabili ad esso

complementari. Le parti terminali C sia delle catene pesanti che

della catene leggere formano le regioni costanti, grossolanamente

uguali in tutti gli anticorpi, sulla base della cui struttura si

riconoscono la classe e la sottoclasse dell'anticorpo e le catene

leggere che caratterizzano il tipo k o l.

La

sequenza degli aminoacidi della regione costante delle catene pesanti

permette il riconoscimento di 5 classi di immunoglobuline: la

classe IgG, la IgA, la IgM, la IgD e la IgE. La classe IgG si

suddivide a sua volta in 4 sottoclassi: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4,

mentre le IgA si suddividono in 2 sottoclassi.

Queste

classi e sottoclassi hanno, come si sa, una diversa funzione.

Ogni tipo

di anticorpo può essere prodotto secondo due modalità:

a)come anticorpo circolante

b)

come anticorpo fisso. Questo tipo di molecola possiede una

sequenza idrofobica transmembrana, che ancora la molecola alla

superficie della cellula B, dove funziona come recettore della stessa

cellula B

L'unità

monomerica basale dell'anticorpo è bivalente (e quindi può

essere considerata come un tetramero, in questo simile alla molecola

dell'emoglobina), con due bracci per legarsi all'antigene di

identica specificità. Ognuno di questi bracci può

essere rotto in laboratorio attraverso un processo proteolitico, per

dar luogo a singoli frammenti (Fab) monovalenti, leganti

l'antigene (Vedi Figura n.4).

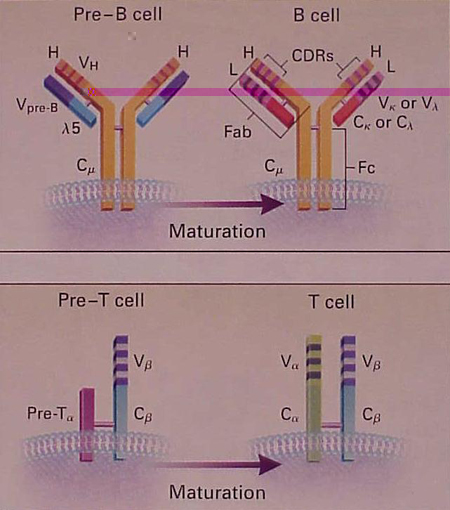

Figura

n.4 – Struttura della cellula B immatura e matura e dei recettori

per l'antigene della cellula T

Le

cellule immature pre-B e pre-T esprimono le versioni preliminari del

recettore per l'antigene.

A questo stadio i recettori della cellula B sono formati da un paio di catene pesanti (H), ognuna con una porzione variabile (V) e una porzione costante (Cm), identiche a quelle che si trovano nel recettore maturo, e un paio di catene leggere abbozzate, chiamate Vpre-B e l5. Quando la cellula B si sviluppa, le catene leggere abbozzate sono rimpiazzate da catene leggere regolari (L), del tipo k o l, ognuna di esse con una regione variabile e una regione costante.

Queste molecole mature della classe IgM agiscono come recettori della cellula B per l'antigene, usualmente insieme con i recettori IgD della cellula B con la stessa specificità antigenica. Le regioni variabili delle catene pesanti e leggere contengono ognuna 3 regioni ipervariabili (CDRs). Queste regioni ipervariabili entrano in contatto con l'antigene.

A questo stadio i recettori della cellula B sono formati da un paio di catene pesanti (H), ognuna con una porzione variabile (V) e una porzione costante (Cm), identiche a quelle che si trovano nel recettore maturo, e un paio di catene leggere abbozzate, chiamate Vpre-B e l5. Quando la cellula B si sviluppa, le catene leggere abbozzate sono rimpiazzate da catene leggere regolari (L), del tipo k o l, ognuna di esse con una regione variabile e una regione costante.

Queste molecole mature della classe IgM agiscono come recettori della cellula B per l'antigene, usualmente insieme con i recettori IgD della cellula B con la stessa specificità antigenica. Le regioni variabili delle catene pesanti e leggere contengono ognuna 3 regioni ipervariabili (CDRs). Queste regioni ipervariabili entrano in contatto con l'antigene.

La

versione circolante dell'anticorpo è formata dalle stesse 4

catene, ma manca la sequenza transmembrana che ancora la molecola,

funzionante come recettore, sulla superficie della cellula B.

Un'altra

parte della molecola delle immunoglobuline, la regione Fc,

contiene la maggior parte della regione costante delle catene

pesanti.

Le IgA

secretorie, a livello delle superficie mucose, sono un dimero

tetravalente, mentre le IgM circolanti sono un pentamero decavalente.

I polimeri IgA e IgM sono stabilizzati dalla catene J. Le IgA

secretorie contengono una molecola, detta componente secretorio, che

protegge le IgA secretorie dalla rottura proteolitica all'interno

dell'apparato gastro-intestinale.

Recettore

della cellula T

A

differenza degli anticorpi, i recettori della cellula T sono

rappresentati solo dalle molecole transmembrana. Essi consistono di

eterodimeri a/b o g/d: ogni catena a, b, g e d contiene una parte

variabile e una parte costante.

Come

nella molecola di anticorpo, la parte variabile contiene 3 regioni

complementari (Vedi Figura 4), che nel caso del recettore

della cellula T a/b riconosce un complesso formato da un peptide

sistemato nella “fessura” di una molecola MHC.

La maggior parte delle cellule T g/d non riconoscono l'antigene nella forma di complessi peptide-MHC, sebbene le molecole MHC-simili (MHC non classico) come il CD1 possano presentare alcuni antigeni (particolarmente lipidi e glicolipidi) ad alcune cellule T g/d. Altre cellule T g/d riconoscono l'antigene direttamente, proprio come una molecola di anticorpo.

La maggior parte delle cellule T g/d non riconoscono l'antigene nella forma di complessi peptide-MHC, sebbene le molecole MHC-simili (MHC non classico) come il CD1 possano presentare alcuni antigeni (particolarmente lipidi e glicolipidi) ad alcune cellule T g/d. Altre cellule T g/d riconoscono l'antigene direttamente, proprio come una molecola di anticorpo.

La

diversità dei recettori dell'antigene

E'

stato calcolato che i linfociti B siano teoricamente capaci di

produrre circa 10 alla quindicesima (un milione di miliardi)

divresità nelle regioni variabili degli anticorpi e i

linfociti T un numero analogo di regioni variabili dei recettori. E'

da sottolineare che la grandissima diversità del repertorio

immune origina da meno di 400 geni. Questa straordinaria opera deriva

da un unico processo di ricombinazione, che taglia, aggiunta e

modifica i geni della regione variabile.

I

componenti genetici che codificano le immunoglobuline si trovano in 3

cromosomi:

- il raggruppamento IGH delle catene pesanti si trova sul cromosoma 14

- il raggruppamento IGK delle catene leggere k, localizzato sul cromosoma 2

- e il raggruppamento IGL delle catene leggere l, localizzato sul cromosoma 22.

Entro il

raggruppamento IGH vi sono 4 tipi di segmenti genici: V (variabile),

D (diverso), J (congiunto) e C (costante). I raggruppamenti IGK e IGL

mancano dei segmenti D. Tutti questi segmenti contengono molti geni;

nel raggruppamento IGH, per esempio, vi sono almeno 50 segmenti V

funzionali.

I geni

dei recettori delle cellule T hanno un'organizzazione simile: anche

essi contengono i segmenti V, D, J e C. I 3 loci TCRA/D (sul

cromosoma 14), TCRB (sul cromosoma 7) e TCRG (sempre sul cromosoma 7)

corrispondono alle catene a e d, la catena b e la catena g dei

recettori della cellula T. Al contrario dei loci TCRB e TCRD, i loci

TCRA e TCRG non contengono i segmenti D. Come per i geni delle

immunoglobuline, ogni locus contiene molti geni V, D e J. Sul TCRA,

per esempio, vi sono da 70 a 80 geni V e circa 60 geni J.

Il

processo di ricombinazione collega un segmento di gene di ogni tipo

(per esempio VDJC nel caso della catena pesante delle

immunoglobuline) per formare un'unità codificante lineare

per ogni catena di recettori. Ogni linfocita ha una differente

combinazione di questi segmenti genici per formare il codice genetico

del suo recettore per gli antigeni (Vedi figura 5). Le

sequenze dei recettori delle cellule T generalmente rimangono

inalterate durante la divisione cellulare; questo non avviene invece

per le cellule B, che nei centri germinali degli organi linfoidi

secondari (linfoghiandole) possono mostrare un ulteriore

riarragiamento dei geni V, per mezzo di un processo chiamato

“receptor editing”.

Selezione

clonale

Per ogni

antigene specifico non ci sono più di poche migliaia di

linfociti. Poiché ogni cellula B è programmata per

esprimere solo uno di un gran numero di potenziali anticorpi, tutte

le molecole del recettore per gli antigeni su un dato linfocita,

hanno la stessa specificità. Tra questi cloni di linfociti,

quelli che producono un recettore che si lega con un antigene vengono

selezionati per partecipare a una risposta immune: questo processo

viene detto di selezione clonale. La cellula selezionata

dall'antigene prolifera, in modo tale da portare a un rapido

aumento nel numero delle cellule B e T, che possano riconoscere

l'antigene. La maggior parte delle risposte interessa molti diversi

cloni (esse sono cioè policlonali) perché anche un

relativamente semplice antigene porta molti differenti epitopi,

ognuno dei quali ha la capacità di legarsi a un unico clone.

A

differenza dei geni delle cellule T, i geni che codificano i

recettori delle cellule B sottostanno a un processo di ipermutazione

somatica. Il processo avviene durante la proliferazione cellulare

all'interno del centro germinale nel tessuto linfoide secondario.

Le modificazioni degli aminoacidi dell'anticorpo, che risultano da

questo processo, rinforzano il riconoscimento dell'antigene da

parte dei recettori delle cellule B e determinano la forza del legame

(affinità) dell'anticorpo. Più forte è

il legame con l'antigene e maggiore è la possibilità

che la cellula B ha di sopravvivere e moltiplicarsi: un classico

meccanismo darwiniano di selezione cellulare naturale che porta alla

produzione di anticorpi ad alta affinità. Il risultato della

selezione clonale è una popolazione di cellule B con alta

affinità e squisita specificità antigenica per

l'antigene immunizzante, insieme a una memoria dell'incontro.

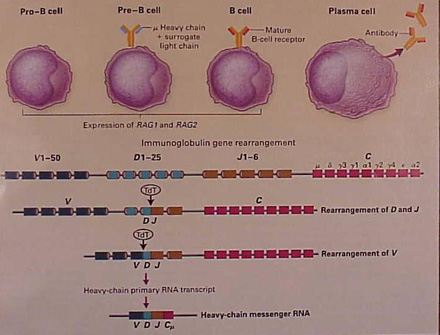

Figura

n. 5 – Diversità dei recettori degli antigeni

La enorme

diversa specificità dei recettori per gli antigeni è

dovuta al riarrangiamento dei geni durante gli stadi di sviluppo

precoce dei linfociti. Sono illustrati nella figura gli eventi

interessati alla produzione di una sequenza codificante di una catena

pesante di immunoglobuline. Precocemente nello sviluppo della cellula

B, dalla pro-cellula B alla pre-cellula B, essi esprimono i geni

attivanti la ricombinazione RAG1 e RAG2. La ricombinasi, codificata

da questi geni, media il riarrangiamento a caso di uno dei 25 diversi

segmenti genici (D) con ognuno dei sei segmenti genici J. Questa fase

è seguita dal riarrangiamento di ognuno dei 50 segmenti genici

variabili (V) vicino al segmento DJ, già riarrangiato.

Differenti cellule B riarrangiano un differente segmento in ogni

pool, creando un nuovo livello di diversità. Un'ulteriore

diversità deriva dall'inaccuratezza del congiungimento

e dalla incorporazione di nucleotidi, mediata da un enzima

deossi-ribo-nucleotidil-transferasi terminale (TdT). La trascrizione

della catena pesante primaria RNA è processata nell'RNA

messaggero (mRNA) con la congiunzione del segmento riarrangiato VDJ,

vicino al gene della regione costante C. Questo mRNA codificherà

una catena pesante, che appare sulla superficie delle cellule pre-B

insieme con il surrogato della catena leggera, che è

codificata dai geni che non sono stati sottoposti a riarrangiamento.

Quando la cellula pre-B continua a maturare, i geni delle catene

leggere delle immunoglobuline sono sottoposti a riarrangiamento; la

risultante catena leggera si sostituisce alla catena leggera

surrogato e dà luogo a un recettore maturo della cellula B

sulla superficie della cellula.

I

recettori della cellula B a questo stadio includono anche anticorpo

IgD con la stessa specificità delle molecole IgM, prodotte da

un congiungimento alternativo di VDJ riarrangiato al gene Cm o Cd.

Dopo avere incontrato l'antigene e in presenza di segnali

costimolatori, la cellula B di differenzia ulteriormente in

plasmacellula, che secerne alti livelli di anticorpi specifici o

diviene una cellula B della memoria.

Gli stessi principi generali riguardano il processo di riarrangiamento applicato alla produzione di recettori a/b e g/d delle cellule T.

Gli stessi principi generali riguardano il processo di riarrangiamento applicato alla produzione di recettori a/b e g/d delle cellule T.

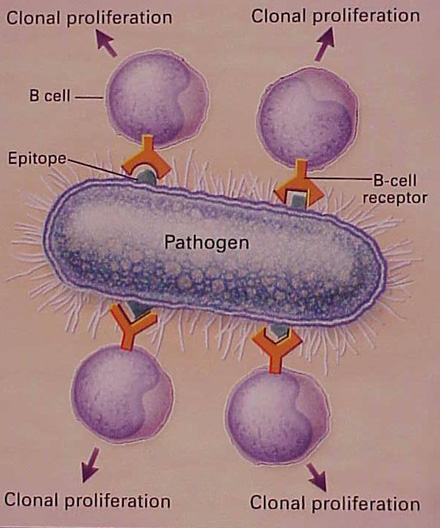

Figura

n.6 – Riconoscimento degli epitopi da parte delle cellule B

Usando le

molecole di anticorpi come i suoi recettori, la cellula B riconosce

gli epitopi sulla superficie dell'antigene. Se la cellula viene

stimolata da questo contatto, essa prolifera e i cloni risultanti

possono secernere anticorpi la cui specificità è la

stessa di quella del recettore sulla superficie della cellula, che ha

legato l'epitopo. Le risposte usualmente interessano molti

differenti cloni di linfociti e sono quindi indicate con il nome di

“policlonali”. Per ogni epitopo ci possono essere molti

differenti cloni linfocitari in un modo leggermente differente e

d'altra parte con differenti recettori delle cellule B, ognuno dei

quali riconosce l'epitopo con una differente forza di affinità.

La

proliferazione dei nuovi linfociti durante il loro primo incontro con

l'antigene (la risposta immune primaria), genera sia le cellule

effettrici T che B (cellule T citotossiche e T helper e plasmacellule

secernenti anticorpi). Le cellule della memoria preparano una

risposta immune, quantitivamente e qualitativamente secondaria, che

si manifesta dopo un successivo incontro con lo stesso antigene

(richiamo). Le nuove cellule e le cellule T della memoria possono,

per una certa parte essere distinte, perché esse spesso

esprimono differenti versioni della molecola CD45 (una tirosin

fosfatasi che regola l'attivazione cellulare) sulla loro

superficie; il CD45RA si esprime sulla nuove cellule, mentre il

CD45RO si esprime sulle cellule della memoria. Poiché le

cellule della memoria sono aumentate di numero in confronto alle

cellule nuove e poiché le cellule della memoria sono anche più

facilmente stimolate, la risposta secondaria è più

rapida della risposta immune primitiva. Ciò produce un gran

numero di linfociti e, nel caso delle cellule B, un maggior livello

di anticorpi, che hanno una maggiore affinità con l'antigene,

rispetto all'anticorpo della risposta primitiva.

Il

concetto di vaccinazione si basa proprio sul fatto che

un'esposizione volontaria a una versione, non pericolosa, di un

patogeno, permette la formazione di cellule della memoria, senza

avere le sequele patologiche dell'agente infettivo stesso. In

questo modo il sistema immune è preparato a montare una

risposta immune secondaria con una protezione forte e immediata in

risposta a un microrganismo che potrà essere incontrato nel

futuro.

Bibliografia

Delves

PJ, Roitt IM – The immune system (First of two parts) – N Engl J

Med 343, 37-49, 2000

Edelman

GM – Antibody structure and molecular immunology – Science 180,

830-40, 1973

Vuoi citare questo contributo?