Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Gennaio 2011 - Volume XIV - numero 1

M&B Pagine Elettroniche

Ricerca

Epidemiologia

degli autolesionismi e comportamenti suicidari in adolescenza

Analisi della popolazione scolastica in due province del Friuli Venezia Giulia

Analisi della popolazione scolastica in due province del Friuli Venezia Giulia

1Struttura

di Neuropsichiatria Infantile e Neurologia Pediatrica IRCCS Burlo

Garofolo Trieste

2Servizio

di Epidemiologia Clinica e Biostatistica IRCCS Burlo Garofolo Trieste

3Servizio

di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza -

ASS 4 - Udine

Indirizzo

per la corrispondenza: carrozzi@burlo.trieste.it

Epidemiology

of self-harm and suicide attempts in adolescence

Analysis

of the school population of two cities of the Friuli Venezia

Giulia Region, Italy

Key

words Self-harm,

Suicide attempt, Adolescence, Emergency Unit

Abstract

Background: Deliberate self-harm and suicide attempts are recognised as a

growing health problem in adolescence. Nevertheless,

epidemiological studies show a considerable variability in rates

due to the difficulties in defining and recognizing suicidal

behaviours.

Objectives: The present study aims at estimating the rate of self-harm and

suicide attempts among adolescents and at describing the

characteristics of suicidal behaviours. In this research the

characteristics of the school population of two cities of the

Region Friuli Venezia Giulia (Trieste and Udine), Italy have been

analysed.

Materials

and Methods: In this school-based study, a sample of 1,171

students attending the first and second years of high school has

been analysed using the Youth Self-Report (YSR). YSR is a

screening instrument to collect information about the

adolescent’s competencies and his/her behavioural/emotional

problems.

Results: 24.4% of adolescents have clinical scores in scales about

anxiety/depression problems (internalizing syndrome), and 29.3%

have clinical scores in oppositional/aggressive problems

(externalizing syndrome). 18.8% of adolescents report

self-harm/suicidal thoughts or behaviours in the last 6 months;

adolescents of this group describe themselves with lower school

performance and report significantly higher scores on all the

scales.

Conclusions: It is important to think about the possible meaning of the high

percentage of adolescents obtaining clinical scores in

behavioural and emotional problem scales. In a predictive

perspective, the question is what is the actual

psychopathological risk, particularly for those cases with

suicidal thoughts or behaviours, associated with self-reported

low school performance. From a preventive point of view, it is

important to evaluate the need for providing adequate strategies

that could help to find and support possible protective factors. |

|

Riassunto

Background

Il tentato suicidio (TS) e gli atti di autolesionismo (AA) sono un

problema di salute mentale di primaria importanza in adolescenza. I

dati epidemiologici sono tuttavia pochi e disomogenei.

Obiettivi

La ricerca, attraverso l’analisi della popolazione clinica e di

quella scolastica, ha l’obiettivo di stimare la prevalenza

degli AA/TS e di descriverne le caratteristiche. In questo articolo

analizziamo la popolazione scolastica di due città della

Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste e Udine).

Materiali

e Metodi È uno studio di popolazione “school-based”,

condotto su un campione di 1171 studenti del primo biennio delle

scuole superiori delle due città, attraverso

l’auto-compilazione del questionario Youth Self-Report (YSR),

che permette di raccogliere informazioni sulle competenze, sui

problemi comportamentali ed emotivi.

Risultati

Il 24,4% degli adolescenti riporta un punteggio in range clinico per

problemi di ansia/depressione (sindrome internalizzante), il 29,3%

per comportamenti oppositivi/aggressivi (sindrome esternalizzante).

Il 18,8 % degli adolescenti riferisce di aver avuto, nei 6 mesi

precedenti, comportamenti o pensieri autolesivi o suicidari; gli

adolescenti di questo gruppo riferiscono un rendimento scolastico

inferiore agli altri ragazzi e ottengono punteggi significativamente

superiori in tutte le scale sindromiche.

Conclusioni

Alla luce di tali risultati, ci sembra opportuno riflettere sul

significato dell’alta percentuale di adolescenti i cui punteggi

in tutte le scale di problemi emotivi e comportamentali rientrano nel

range clinico. In termini predittivi, ci si chiede quale sia

l’effettivo rischio in ambito psicopatologico, in particolare

nei numerosi casi in cui vengono riportati pensieri o comportamenti

suicidari associati a un riferito basso rendimento scolastico. In

termini preventivi, vanno definite adeguate strategie che permettano

di individuare e promuovere fattori di protezione.

Questo

lavoro analizza la diffusione e le caratteristiche degli atti

autolesivi (AA) e dei tentati suicidi (TS) in una popolazione

scolastica di adolescenti del primo biennio delle scuole superiori.

Nel

precedente articolo1 sono stati indagati gli atti

suicidari degli adolescenti che hanno avuto accesso a tutte le

strutture di Pronto Soccorso del Friuli Venezia Giulia. In quel

lavoro, constatando come spesso questi atti venissero banalizzati,

sottolineavamo l’importanza di riconoscere il significato di

tali gesti (al di là della gravità delle condizioni

cliniche conseguenti) per evitare la possibile escalation di atti

sempre più pericolosi2. Emergeva quindi la

necessità che i sanitari non banalizzassero né

sottovalutassero intensi stati affettivi negativi dell’adolescente,

come la rabbia, la tristezza, l’impotenza e la vergogna, che

potrebbero indicare la presenza di fantasie e “pensieri consci

o inconsci di suicidio”3, quali possibili segni di

quella che, alcuni autori, indicano come una vera e propria “sindrome

presuicidaria”3-5.

È

noto tuttavia che spesso il comportamento suicidario non giunge

all’attenzione medica6 e in letteratura viene

sottolineata l’importanza di indagare il fenomeno anche

attraverso studi di popolazione7. Questi evidenziano

un’alta diffusione di pensieri e di comportamenti suicidari e

forniscono stime di prevalenza superiori rispetto a quelle emergenti

dagli studi effettuati presso le Strutture Sanitarie8. Molte di

queste indagini hanno cercato di individuare anche i possibili

fattori di rischio9, soffermandosi su diverse variabili

che possono interagire tra loro, quali l’età e il

genere10-12, fattori psichiatrici13 e

psico-emotivi14, il rendimento scolastico15, i

disturbi della personalità, l’autolesionismo e l’abuso

di stupefacenti16-18.

Per avere

un quadro più completo del fenomeno degli AA/TS, oltre ad

analizzare gli accessi al Pronto Soccorso1, abbiamo deciso

di analizzare anche la popolazione scolastica in età

adolescente (primo biennio delle superiori), in un contesto

naturalisitico, utilizzando il questionario self-report di Achenbach,

per cercare di valutare alcuni dei possibili fattori di rischio

(genere, fattori psico-emotivi, rendimento scolastico, ma soprattutto

l’autolesionismo). In letteratura viene riportato un picco di

frequenza degli atti AA/TS in questa fascia di età1,7,19,20,

che quindi è diventata oggetto della presente ricerca.

L’obiettivo

non è solo quello di stimare la prevalenza degli AA/TS, ma

anche di definire un profilo emotivo e comportamentale degli

adolescenti e di soffermarsi sulle loro risorse, individuando

possibili fattori di protezione, ancora poco studiati in

letteratura19.

In questo

articolo riportiamo i risultati ottenuti da questa parte della

ricerca.

La

ricerca, effettuata nel corso del 2005, ha valutato un campione di

1171 studenti del primo biennio delle scuole superiori (Liceo

Scientifico e Istituto Tecnico/Professionale) attraverso l’utilizzo

della traduzione italiana del questionario Youth Self-Report (YSR)

11-18 di Achenbach21-22.

Durante

la fase iniziale della ricerca è stata avviata la

collaborazione con le scuole attraverso incontri con gli insegnanti,

durante i quali sono stati spiegati e condivisi gli obiettivi della

ricerca e lo strumento utilizzato per realizzarla (questionario

self-report). Il questionario è poi stato compilato in modo

anonimo in classe dagli studenti in presenza di un ricercatore,

previo consenso scritto dei genitori. La compilazione ha richiesto

circa un’ora di lavoro.

Il

questionario YSR permette di raccogliere informazioni

sull’adattamento, sulle competenze, sui problemi

comportamentali ed emotivi dell’adolescente (Box

1), permettendo una loro quantificazione23. La

prima parte del questionario prevede una serie di item relativi alle

competenze del soggetto (attività, socialità e scuola).

La seconda parte indaga la sfera comportamentale ed emotiva,

attraverso 112 item a cui il soggetto può rispondere con: 0

(non vero), 1 (in parte o qualche volta vero) o 2 (molto vero o

spesso vero). I valori ottenuti vengono quindi sommati per

determinare il punteggio delle diverse scale del questionario,

permettendo di calcolare il valore medio la sua deviazione standard.

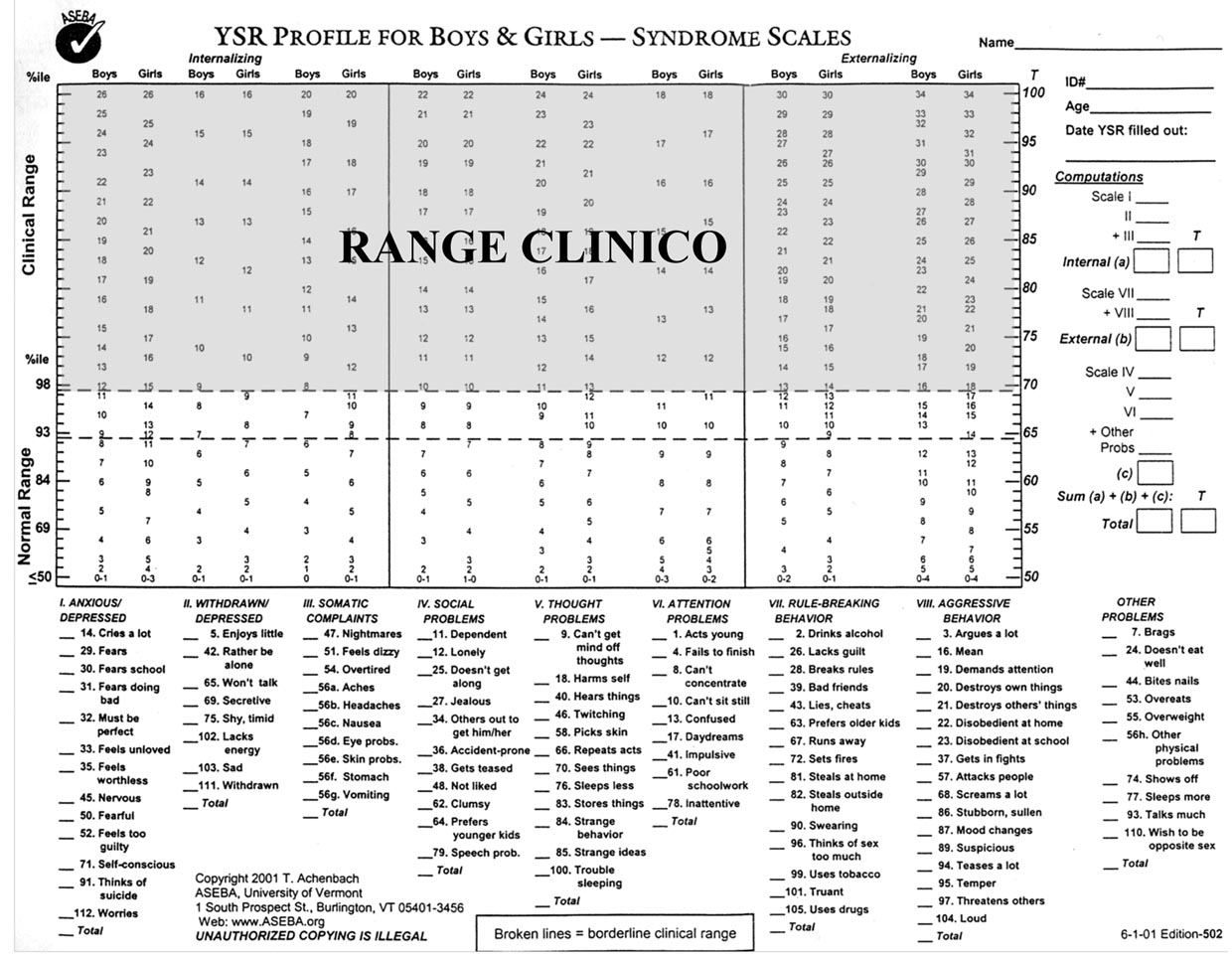

Il questionario prevede che le scale vengano raggruppate nelle

sindromi internalizzante ed esternalizzante. Viene poi costruito un

profilo in cui il punteggio di ciascuna scala viene confrontato con i

dati normativi; il valore è nel range clinico (quindi

“patologico”) se supera il “cut-off” (Figura

1).

ASPETTI

VALUTATI |

SINDROMI |

SCALE |

Item

esempio |

COMPETENZE |

Attività |

IA-

Elenca gli sport che ami maggiormente praticare | |

Socialità |

IIIA-

Elenca qualsiasi organizzazione, club, squadra o gruppo a cui

appartieni | ||

Scuola |

VII-

Attuale rendimento scolastico | ||

PROBLEMI

COMPORTAMENTALI

ED

EMOTIVI |

SINDROME

INTERNALIZZANTE |

Ansia

- depressione |

33-

Sento che nessuno mi ama |

Ritiro

- depressione |

5-

Ci sono veramente poche cose che mi divertono | ||

Lamentele

somatiche |

54-

Mi sento esageratamente stanco senza una buona ragione | ||

SINDROME

ESTERNALIZZANTE |

Comportamento

oppositivo |

26-

Non mi sento in colpa dopo aver fatto qualcosa che non avrei

dovuto fare | |

Comportamento

aggressivo |

37-

Sono coinvolto spesso in zuffe o liti | ||

NE’

INTERNALIZZAZIONE

NE’

ESTERNALIZZAZIONE |

Problemi

sociali |

38-

Vengo spesso preso in giro dagli altri | |

Problemi

di pensiero |

9-

Non riesco a evitare certi pensieri | ||

Problemi

di attenzione |

4-

Non porto a termine le cose che comincio | ||

Le scale

“DSM IV-Oriented” permettono un iniziale orientamento

psicopatologico, seppur parziale e provvisorio, definendo un profilo

organizzato in base ai criteri del DSM-IV (attuale sistema

diagnostico codificato per i disturbi mentali)24.

In una

prima fase sono state analizzate le risposte ricavate dal campione

complessivo di tutti gli adolescenti (n=1090; M=558; F=532). I

risultati sono stati analizzati applicando la regressione logistica

multivariata, che permette di costruire un modello in cui vengono

prese in considerazione e analizzate più variabili, in questo

caso socio demografiche (età, sesso, essere figlio unico,

professione dei genitori), e le loro eventuali interazioni, con lo

scopo di individuare e definire il peso di ciascuna sugli outcome.

Successivamente,

il campione totale è stato suddiviso in due gruppi (AA/TS e

NON AA/TS) in base alle risposte agli item target: item 18

“Intenzionalmente mi faccio del male o ho tentato il suicidio”

e item 91 “Penso di uccidermi”. Il gruppo AA/TS è

costituito dagli adolescenti che hanno risposto positivamente ad

almeno uno dei due item target. L’altro gruppo (NON AA/TS) è

costituito dagli adolescenti che hanno dato una risposta pari a “0”

sia all’item 18 che all’item 91.

Il

confronto fra i punteggi medi ottenuti da maschi e femmine alle scale

del questionario, all’interno di ciascun gruppo, è stato

eseguito attraverso il test di Mann-Whitney.

Il

possibile effetto delle variabili socio-demografiche, di cui sopra,

nel determinare valori nel range clinico per le scale del

questionario ovvero l’appartenenza al gruppo AA/TS è

stato poi valutato nuovamente con la regressione logistica

multivariata.

a-

Tutta la popolazione di adolescenti

Il

campione risulta costituito da 1090 soggetti, 558 maschi e 532

femmine di età media di 15 anni e due mesi (DS 11 mesi). Dei

1171 questionari raccolti, 81 (6,9%) sono stati eliminati

dall’analisi perché incompleti, compilati erroneamente o

in modo inattendibile.

I

punteggi medi (e la deviazione standard) ottenuti da tutti gli

adolescenti sono riportati nella Tabella 1,

dove sono anche indicate le percentuali di soggetti che rientrano nel

“range clinico”. Il 32% degli adolescenti è

risultato nel range clinico nelle scale che valutano le competenze,

il 24,4%, nella sindrome internalizzante (ansia depressione 8,6%;

ritiro depressione 6,6%; lamentele somatiche 6,7%) e il 29,3% nella

sindrome esternalizzante (comportamento oppositivo 10,2%;

comportamento aggressivo 12,1%).

Dalla

regressione logistica multivariata è emerso che le differenze

legate al sesso (Tabella 2), controllate per

età, scuola, professione dei genitori, condizione di figlio

unico, non sono significative per quanto riguarda le competenze

dichiarate; per quanto riguarda invece i problemi emotivi e

comportamentali si evidenzia nei ragazzi la presenza di maggiori

problemi esternalizzanti (p=0,03) e di pensiero (p=0,03). I risultati

nelle scale DSM-IV-oriented confermano che una maggiore percentuale

di maschi rispetto alle femmine ottiene punteggi che si collocano nel

range clinico per le scale “oppositional problems”

(p<0,001) e “conduct problems” (p<0,001).

b-

Gli adolescenti che dichiarano atti o pensieri autolesivi o suicidari

Gli

adolescenti del campione sono stati suddivisi in due sottopopolazioni

in base alle risposte date dagli adolescenti agli item target. Il

gruppo NON AA/TS è costituito da 885 adolescenti (M=461 -età

media 15 aa e 2 mm ± 11 mm; F=424 -età media 15 aa ±

10 mm-). Tra i 1090 adolescenti del campione, 205 (18,8%: 97 maschi

-età media 15 aa e 3 mm ± 11 mm- e 108 femmine -età

media 15 aa e 3 mm ± 11 mm-) hanno riportato risposte positive

ai due item target (gruppo AA/TS) segnalando quindi di aver avuto nei

6 mesi precedenti pensieri o comportamenti autolesivi/suicidari. Tale

percentuale sale al 20,8% se includiamo anche gli adolescenti che

hanno affermato di farsi spesso male accidentalmente (item 36).

Analizzando più in dettaglio le risposte dei soggetti del

gruppo AA/TS, il 37% (7% del campione totale) riferisce

esclusivamente pensieri di tipo suicidario (risposte affermative solo

all’item 91: “Penso di uccidermi”), il 25% (5% del

campione totale) esclusivamente comportamenti autolesivi (risposte

affermative solo all’item 18: (“Intenzionalmente mi

faccio del male o ho tentato il suicidio”), il 38% (7% del

campione totale) riferisce entrambi (risposte affermative sia

all’item 91 che all’item 18). Se consideriamo tutti i

casi in cui è stato risposto positivamente all’item 18,

con o senza pensieri suicidari (item 91), la percentuale sale al 63%

(12% del campione totale), mentre la percentuale totale di

adolescenti nel gruppo AA/TS che ha riferito pensieri suicidari (item

91), con o senza AA/TS compresenti, è del 75% (14% del

campione totale).

Nella

Tabella 3 sono riportati la media, la deviazione standard e la

percentuale dei soggetti nel range clinico dei due gruppi di

adolescenti (AA/TS e NON AA/TS). Dal confronto tra i due gruppi è

emerso che le percentuali degli adolescenti i cui punteggi rientrano

nel range clinico sono più elevate nel gruppo con AA/TS

(sindrome internalizzante: 55,4% vs 17,3%, p<0,001; sindrome

esternalizzante: 62,8% vs 21,6%, p<0,001; totale dei problemi:

61,3% vs 14,1%, p<0,001).

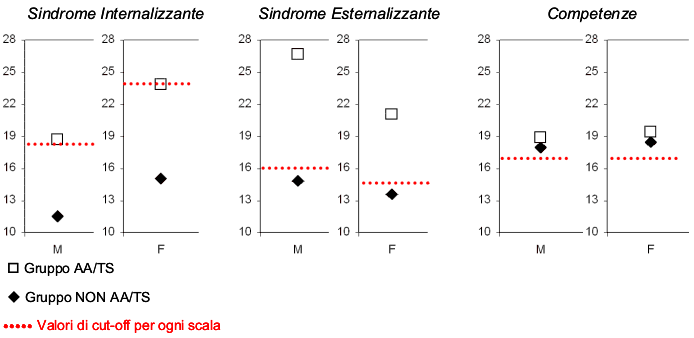

Analizzando

i valori medi (Tabella 4; Figura

2) calcolati per i soggetti di ciascun gruppo (AA/TS e NON

AA/TS) suddivisi per genere, si sono osservati, per i soggetti di

sesso femminile, valori più alti nelle scale della sindrome

internalizzante (“ansia depressione” e “lamentele

somatiche”), e per i soggetti di sesso maschile valori più

alti nelle scale della sindrome esternalizzante (“comportamento

oppositivo” e comportamento aggressivo”). Anche le scale

“DSM-IV-oriented” confermano questo tendenza, con

punteggi più alti nei maschi alla scala “conduct

problems”, e punteggi più alti nelle femmine alle scale

che indicano problemi internalizzanti (“affective problems”,

“anxiety problems” e “somatic complaints”).

Anche

all’interno del gruppo NON AA/TS si ritrovano sostanzialmente

le stesse differenze tra maschi e femmine, ma i punteggi medi in

tutte le scale risultano però ben al di sotto della soglia

clinica (Figura

2).

Nella

Tabella 5, sono riportati i risultati

dell’analisi logistica multivariata, eseguita per ogni scala,

dove la variabile dipendente è l’appartenenza al gruppo

(AA/TS vs NON AA/TS). Le competenze degli adolescenti non influiscono

sull'appartenenza al gruppo AA/TS, con l'eccezione del rendimento

scolastico (p=0,002), infatti i punteggi più bassi aumentano

la probabilità di appartenere al gruppo AA/TS. Punteggi

elevati alle principali scale sindromiche (internalizzanti ed

esternalizzanti) e nelle scale “DSM-IV-oriented”

aumentano la probabilità di appartenere al gruppo AA/TS

(p<0,001).

Tra le

variabili socio-demografiche considerate, l’unica variabile

associata in maniera significativa è risultata quella relativa

alla tipologia di scuola frequentata (Tabella

6). I soggetti che hanno risposto affermativamente a questi item

sono più numerosi negli istituti tecnici e professionali

rispetto a quelli che frequentano i licei (p=0,03).

Tabella

1. statistica descrittiva di tutto il campione. Media e

Deviazione Standard (DS) dei punteggi ottenuti da tutti gli

adolescenti nelle scale del questionario YSR 11-18. Colonna a destra:

percentuale di adolescenti che rientrano nella categoria “range

clinico” in base al campione di riferimento.

Questionario

YSR |

Media

± DS

(n°=

1090) |

%

di soggetti nel range clinico | |

Attività |

9,16

|

(2,74) |

11 |

Socialità |

7,87

|

(2,15) |

6,1 |

Scuola |

1,96

|

(0,44) |

* |

COMPETENZE |

18,98

|

(4,07) |

32 |

Ansia-Depressione |

6,63

|

(4,50) |

8,6 |

Ritiro-Depressione |

4,03

|

(3,03) |

6,6 |

Lamentele

somatiche |

4,16

|

(3,11) |

6,7 |

Problemi

sociali |

3,87

|

(3,05) |

6,1 |

Problemi

pensiero |

4,73

|

(3,77) |

6,5 |

Problemi

attenzione |

6,64

|

(3,18) |

7,3 |

Comportamento

oppositivo |

6,18

|

(5,02) |

10,2 |

Comportamento

aggressivo |

9,81

|

(5,37) |

12,1 |

Altri

problemi |

5,19

|

(2,94) |

* |

Sindr.

INTERNALIZZANTE |

14,98

|

(9,54) |

24,4 |

Sindr.

ESTERNALIZZANTE |

16,06

|

(9,60) |

29,3 |

TOTALE |

51,19

|

(23,19) |

22,9 |

DSM-IV-oriented

Scales |

|||

Affective

Problems |

5,38

|

(3,91) |

6,5 |

Anxiety

Problems |

3,64

|

(2,33) |

8,7 |

Somatic

Complaints |

2,60

|

(2,26) |

5,9 |

Attention

Problems |

5,38

|

(2,78) |

4,1 |

Oppositional

Problems |

4,33

|

(2,10) |

11,6 |

Conduct

Problems |

4,62

|

(4,71) |

11,3 |

*

In queste scale non è riportata la percentuale di soggetti nel

range clinico in quanto non vi sono parametri di riferimento distinti

in clinico/normale (per il profilo del questionario si faccia

riferimento alla Figura

1).

Tabella

2. Confronto dei risultati in base al genere (M vs F) Odds-ratio

(M=558 vs F=532), per appartenenza al range clinico con intervallo di

confidenza al 95% e p-value per nelle scale principali, aggiustati

per età, professione dei genitori, essere figlio unico, scuola

frequentata.

Questionario

YSR:

confronto

maschi/femmine |

Odds Ratio del confronto |

IC

95% |

p-value |

COMPETENZE |

1,22 |

0,91-1,65 |

0,185 |

Problemi

sociali |

1,17 |

0,67-2,03 |

0,577 |

Problemi

pensiero |

1,89 |

1,06-3,35 |

0,03 |

Problemi

attenzione |

1,19 |

0,71-1,99 |

0,508 |

Sindr.

INTERNALIZZANTE |

1,27 |

0,93-1,74 |

0,129 |

Sindr.

ESTERNALIZZANTE |

1,39 |

1,03-1,87 |

0,03 |

PROBLEMI

TOTALI |

1,22 |

0,88-

1,68 |

0,234 |

DSM-IV-oriented

Scales |

|||

Affective

Problems |

1,03

|

0,59-1,81 |

0,911 |

Anxiety

Problems |

1,43

|

0,89-2,31 |

0,139 |

Somatic

Complaints |

2,07

|

1,13-3,82 |

0,019 |

Attention

Problems |

1,98

|

0,97-4,05 |

0,061

|

Oppositional

Problems |

2,79

|

1,77-4,40 |

<0,001 |

Conduct

Problems |

3,10

|

1,89-5,07 |

<0,001 |

Tabella

3. STATISTICA DESCRITTIVA DELLE DUE POPOLAZIONI (AA/TS e

non-AA/TS). Media e Deviazione Standard (DS) dei punteggi ottenuti

dagli adolescenti che riferiscono AA/TS e non-AA/TS alle scale del

questionario YSR e alle DSM-oriented scales. Percentuale di

adolescenti che rientra nella categoria clinica in base al campione

di riferimento.

Questionario

YSR |

Gruppo

AA/TS

(n=205) |

%

di soggetti nel range clinico |

Gruppo

non-AA/TS

(n=885) |

%

di soggetti nel range clinico | ||

Media

± (DS) |

Media

± (DS) | |||||

Attività |

8,83

|

(2,98) |

13,8 |

9,24

|

(2,67) |

10,4 |

Socialità |

7,66

|

(2,23) |

6,9 |

7,91

|

(2,13) |

5,9 |

Scuola |

1,84

|

(0,47) |

* |

1,99

|

(0,43) |

* |

COMPETENZE |

18,34

|

(4,30) |

36,3 |

19,13

|

(4,00) |

31 |

Ansia |

9,28

|

(4,86) |

25 |

5,81

|

(3,87) |

4,9 |

Depressione |

5,78

|

(3,49) |

16,2 |

3,63

|

(2,76) |

4,4 |

Lamentele

somatiche |

6,41

|

(3,60) |

20,1 |

3,65

|

(2,74) |

3,6 |

Problemi

sociali |

6,07

|

(3,59) |

19,1 |

3,36

|

(2,67) |

3,1 |

Problemi

pensiero |

7,44

|

(4,15) |

21,1 |

3,91

|

(3,09) |

3,2 |

Problemi

attenzione |

8,56

|

(3,30) |

20,6 |

6,19

|

(2,98) |

4,2 |

Comportamento

oppositivo |

9,93

|

(6,29) |

28,4 |

5,32

|

(4,23) |

6 |

Comportamento

aggressivo |

13,84

|

(6,04) |

32,8 |

8,89

|

(4,74) |

7,3 |

Altri

problemi |

6,50

|

(3,26) |

* |

4,90

|

(2,78) |

* |

21,48

|

(9,43) |

55,4 |

13,26

|

(8,66) |

17,3 | |

Sindr.

ESTERNALIZZANTE |

23,77

|

(11,12) |

62,8 |

14,28

|

(8,26) |

21,6 |

TOTALE |

73,81

|

(23,47) |

61,3 |

45,90

|

(19,89) |

14,1 |

DSM-IV-oriented

Scales |

||||||

Affective

Problems |

7,75

|

(4,11) |

27,5 |

4,43

|

(3,08) |

1,7 |

Anxiety

Problems |

4,86

|

(2,40) |

18,1 |

3,36

|

(2,22) |

6,6 |

Somatic

Complaints |

4,09

|

(2,68) |

17,7 |

2,25

|

(2,00) |

3,2 |

Attention

Problems |

6,74

|

(2,94) |

11,8 |

5,07

|

(2,65) |

2,4 |

Oppositional

Problems |

5,43

|

(2,08) |

22,1 |

4,07

|

(2,02) |

9,1 |

Conduct

Problems |

8,10

|

(6,24) |

27,9 |

3,81

|

(3,88) |

7,5 |

*

In queste scale non è riportata la percentuale di soggetti nel

range clinico in quanto non vi sono parametri di riferimento distinti

in clinico/normale (per il profilo del questionario si faccia

riferimento alla Figura 1).

Tabella

4. Confronto Maschi-Femmine all’interno del gruppo AA/TS.

Media e Deviazione Standard (DS) dei punteggi ottenuti dagli

adolescenti del gruppo AA/TS, divisi tra maschi e femmine, in ogni

scala del questionario (Non sono stati riportati i risultati del

confronto M vs F nel gruppo non AA/TS in quanto i punteggi medi in

tutte le scale risultano al di sotto della soglia clinica.)

Questionario

YSR |

MASCHI

(97) |

FEMMINE(108)

|

P |

Questionario

YSR |

MASCHI

(97) |

cut-off |

Media

± (DS) |

cut-off |

Media

± (DS) |

||

Attività |

5,5 |

8,6 (2,9) |

5,5 |

9,02 (2,9) |

0,31 |

Socialità |

4,.5 |

7,6 (2,2) |

4,5 |

7,6 (2,2) |

0,77 |

Scuola |

1,7

(0,5) |

* |

1,9

(0,3) |

0,11 | |

COMPETENZE |

17 |

18 (4,1) |

17 |

18,5 (4,4) |

0,49 |

Ansia |

12 |

7,4

(5) |

15 |

10,8

(4,1) |

<0,001

|

Depressione |

9 |

5,7 (3,7) |

10 |

5,7 (3,2) |

0,77 |

Lamentele somatiche |

8 |

5,4 (3,5) |

12 |

7,2 (3,4) |

<0,001

|

Problemi

sociali |

10 |

5,1

(3,6) |

10 |

5,4

(3,1) |

0,32 |

Problemi

pensiero |

11 |

7,5

(4,0) |

13 |

7,3

(4,2) |

0,51 |

Problemi

attenzione |

12 |

8,7

(3,3) |

12 |

8,3

(3,2) |

0,31 |

Comportamento

oppositivo |

13 |

11,7 (6,7) |

14 |

8.,3 (5,3) |

<0,001

|

Comportamento

aggressivo |

16 |

15

(6,3) |

18 |

12

(5,5) |

0,009

|

Altri

problemi |

6,2

(3,5) |

* |

6,6

(2,9) |

0,26 | |

Sindr.

INTERNALIZZANTE |

18 |

18,7

(10) |

24 |

23,9

(8,1) |

<0,001 |

Sindr.

ESTERNALIZZANTE |

16 |

26,7

(11,9) |

15 |

21,1

(9,6) |

<0,001

|

TOTALE |

48-50 |

74

(25,6) |

55-56 |

73,6

(21,5) |

0,97 |

DSM-IV-oriented

Scales |

|||||

Affective

problems |

11 |

6,3 (3,9) |

14 |

8,9 (3,8) |

<0,001

|

Anxiety

problems |

7 |

4,4 (2,7) |

8 |

5,2 (2,0) |

0,02 |

Somatic

complaints |

6 |

3,4 (2,6) |

8 |

4,6 (2,5) |

0,001 |

Attention

problems |

11 |

7,1 (3,1) |

11 |

6,3 (2,7) |

0,08 |

Oppositional

problems |

7 |

5,6 (2,0) |

8 |

5,2 (2,0) |

0,26 |

Conduct problems |

11 |

10,5 (6,7) |

11 |

5,9 (4,8) |

<0,001

|

*

In queste scale non è riportata la percentuale di soggetti nel

range clinico in quanto non vi sono parametri di riferimento distinti

in clinico/normale (per il profilo del questionario si faccia

riferimento alla Figura

1).

Tabella

5. Risultati dell’analisi multivariata per ogni scala. Odds

ratio per AA/TS versus non-AA/TS nelle varie scale, con relativo

intervallo di confidenza e p-value, controllati per sesso, età,

essere figlio unico, scuola frequentata, professione del padre

(gruppo AA/TS = 205 soggetti, gruppo non AA/TS = 885 soggetti).

Questionario

YSR:

Confronto

AA/TS vs NON AA/TS |

OR

del confronto |

IC

95% |

p-value |

Attività |

0,96 |

0,90-1,03 |

0,234 |

Socialità |

0,96 |

0,89-1,04 |

0,357 |

Scuola |

0,54 |

0,37-0,80 |

0,002 |

COMPETENZE |

0,96 |

0,92-1,00 |

0,103 |

Ansia-depressione |

1,22 |

1,16-1,27 |

<0,001 |

Ritiro-depressione |

1,24 |

1,17-1,31 |

<0,001 |

Lamentele

somatiche |

1,33 |

1,25-1,41 |

<0,001 |

Problemi

sociali |

1,31 |

1,24-1,39 |

<0,001 |

Problemi

di pensiero |

1,29 |

1,23-1,36 |

<0,001 |

Problemi

attenzione |

1,25 |

1,18-1,32 |

<0,001 |

Comportamento

oppositivo |

1,19 |

1,14-1,23 |

<0,001 |

Comportamento

aggressivo |

1,17 |

1,13-1,21 |

<0,001 |

Altri

problemi |

1,19 |

1,12-1,26 |

<0,001 |

Sindr.

INTERNALIZZAZIONE |

1,10 |

1,08-1,12 |

<0,001 |

Sindr.

ESTERNALIZZAZIONE |

1,10 |

1,08-1,13 |

<0,001 |

PROBLEMI

TOTALI |

1,05 |

1,04-1,06 |

<0,001 |

DSM-IV-oriented

Scales |

|||

Affective

problems |

1,31 |

1,24-1,38 |

<0,001 |

Anxiety

problems |

1,33 |

1,23-1,44 |

<0,001 |

Somatic

problems |

1,40 |

1,29-1,51 |

<0,001 |

Attention

problems |

1,20 |

1,13-1,28 |

<0,001 |

Oppositional

problems |

1,32 |

1,21-1,44 |

<0,001 |

Conduct

problems |

1,21 |

1,16-1,26 |

<0,001 |

Tabella

6. Modello logistico multivariato per le caratteristiche

socio-demografiche. Odds ratio per AA/TS versus non-AA/TS con

relativo intervallo di confidenza e p-value (*ITP: istituti tecnici e

professionali), professione del padre (1: dirigenti, imprenditori,

professioni intellettuali; 2: professioni tecniche, impiegati,

professioni qualificate nell'ambito commerciale; 3: lavoratori

manuali; professioni non qualificate; 4: altro).

VARIABILI |

OR

del confronto

AA/TS

vs non-AA/TS |

IC

95% |

p-value |

Sesso

(M vs F) |

0,74 |

0,53-1,05 |

0,09 |

Età

(anni) |

1,13 |

0,93-1,36 |

0,21 |

Essere

figlio unico |

1,07 |

0,71-1,61 |

0,75 |

Tipo

di scuola frequentata:

ITP*

vs Liceo |

1,52 |

1,05-2,21 |

0,03 |

Professione

padre: 1 vs 2 |

0,98 |

0,60-1,59 |

0,92 |

Professione

padre: 1 vs 3 |

0,90 |

0,53-1,52 |

0,69 |

Professione

padre: 1 vs 4 |

0,97 |

0,52-1,83 |

0,93 |

La

ricerca è nata con l’obiettivo di analizzare la

diffusione e le caratteristiche degli AA/TS. Questa parte

dell’indagine, svolta in un contesto non clinico, ci ha

permesso di ottenere una fotografia “istantanea” delle

caratteristiche emotive e comportamentali di 1090 su 46953

adolescenti di due importanti realtà cittadine della Regione

Friuli Venezia Giulia, fornendo numerosi interrogativi e spunti di

riflessione. Infatti i risultati ottenuti dal campione totale della

nostra ricerca (Tabella 1), mostrano

percentuali molto elevate di adolescenti nel range clinico sia per la

sindrome internalizzante (24,4%) che per quella esternalizzante

(29,3%), come spesso riportato in letteratura22,25-30.

L’interpretazione di tali risultati non è univoca: da un

lato, si potrebbe ipotizzare la presenza di una difficoltà

generalizzata, segno di un disagio emotivo sottostante (tutto da

indagare), o, all’opposto, tale profilo potrebbe esprimere

possibili, “normali”, caratteristiche del particolare

stato di transizione dell’adolescenza19, infatti non

possiamo sapere se e quanti di questi soggetti hanno sviluppato

successivamente un quadro psicopatologico. Anche nel nostro campione

generale, come spesso riportato in letteratura29, è

stata documentata una maggior frequenza di problemi esternalizzanti

nei ragazzi mentre non si è confermata la maggior prevalenza

di problemi internalizzanti nella popolazione femminile (Tabella

2).

Il 18,8%

degli adolescenti del campione totale rientra nel gruppo AA/TS; tra

questi, il 37% (7% della popolazione generale) ha dichiarato

esclusivamente pensieri suicidari, mentre il 63% (12% della

popolazione generale) ha riferito atti autolesivi (item 18), con o

senza pensieri suicidari. La percentuale totale di adolescenti nel

gruppo AA/TS che ha riferito pensieri suicidari (item 91), con o

senza AA/TS compresenti, è del 75% (14% del campione totale).

Questi dati si accordano con quanto descritto da alcune ricerche su

campioni di adolescenti italiani31-34. Ad esempio Charmet

riferisce che in uno studio svolto su un campione di studenti della

Lombardia, il 12% ha pensato qualche volta o molto spesso al suicidio

e il 10% dice di essersi fatto intenzionalmente del male o di aver

tentato il suicidio20. I tassi di prevalenza riportati

nella letteratura internazionale sono quanto mai variabili; in una

recente meta-analisi di 128 lavori, Hawton riporta una frequenza di

ideazione suicidaria di circa 20%, di autolesionismo di 13% e di

tentati suicidi di 10%19. Per quanto riguarda la nostra

popolazione in studio, l’elevata prevalenza documentata (18,8%)

potrebbe essere associata all’elevata frequenza di problemi

“internalizzanti” ed “esternalizzanti”, quale

possibile indice di una difficoltà emotiva generale.

È

interessante notare come questo dato di prevalenza, riferito allo

stesso periodo temporale, contrasta con il basso tasso di AA/TS (78

per 100.000) documentato presso le strutture sanitarie della nostra

Regione, come descritto nella prima parte di questa ricerca1.

Tale constatazione conferma le difficoltà metodologiche dello

studio di queste problematiche31. È possibile,

infatti, che l’elevata frequenza di pensieri e comportamenti

autolesivi riscontrata nella popolazione scolastica sia una

sovrastima della reale prevalenza del fenomeno8,33,35,36,

dato che non sappiamo quanti di questi adolescenti hanno

successivamente messo in atto le loro intenzioni e con quale

modalità.

Analizzando

il profilo dei ragazzi con AA/TS, abbiamo osservato che hanno

ottenuto punteggi più alti del gruppo di controllo in tutte le

scale del questionario (Tabella 3 e Tabella

5), come riportato in letteratura37, non delineando

quindi un unico specifico ambito psicopatologico2,38. Da

quanto emerge da altre ricerche, infatti, la correlazione tra AA/TS e

uno specifico disturbo psichiatrico non sembra essere sempre

presente: il disturbo psichiatrico (soprattutto il disturbo

depressivo) aumenta sicuramente il rischio suicidario ma “non è

la malattia mentale a fare da regista delle fantasie di morte,

sebbene in alcuni casi essa sia molto evidente”20.

Molti autori infatti affermano che il comportamento suicidario può

essere legato anche ad aspetti esistenziali soggettivi, a esperienze

di vita sfavorevoli che si accumulano e/o si trasformano in fattori

precipitanti o favorenti7, come nel modello di Beautrais

(2000)39 in cui giocherebbero un ruolo concausale anche

fattori temperamentali e genetici19,40. Si confermerebbe

così l’ipotesi dello stretto intrecciarsi tra il

disfunzionamento psichico dell’adolescente e il

malfunzionamento dell’ambiente familiare, in quella

“fondamentale inscindibilità” tra fattori

intrapersonali e fattori interpersonali a cui fa riferimento

Ladame41.

Analizzando

i valori medi delle scale (profilo YSR e DSM-IV oriented) all’interno

dei gruppi AA/TS e NON AA/TS, si documentano punteggi più alti

nella popolazione femminile per le scale internalizzanti mentre nella

popolazione maschile i punteggi sono più alti nelle scale

esternalizzanti (Tabella 4 e Figura 2). Sono

pochi al momento gli studi circa la relazione tra appartenenza a un

genere e comportamenti autolesivi in campioni non clinici42.

È interessante notare però come, mentre nel campione

generale della nostra ricerca, la variabile sesso non pare predire

l’appartenenza al gruppo AA/TS, nel sottocampione AA/TS i

valori medi di ciascuna scala sono differenti fra maschi (più

esternalizzanti) e femmine (più internalizzanti), non

documentando uno specifico profilo psicopatologico (per esempio

depressione) che accomuni tutti i soggetti del gruppo. Questo dato

confermerebbe che, in un contesto naturalistico quale quello

analizzato in questa ricerca, l’atto autolesivo può

rappresentare un aspetto comportamentale di tipo dimensionale legato

a differenti possibili determinanti, non ultimo l’età

adolescente in sé39.

Colpisce

il fatto che i ragazzi con AA/TS, pur avendo ottenuto punteggi più

elevati nelle scale sindromiche, si percepiscono con competenze

analoghe agli altri adolescenti nelle abilità sociali e nelle

attività svolte (Figura 2), fatta

eccezione per il “rendimento scolastico”, in cui

ottengono punteggi significativamente inferiori. A questo proposito,

come segnalato da altre ricerche, il crollo nel rendimento

scolastico, le difficoltà di relazione con i coetanei e gli

insegnanti e l’abbandono scolastico rappresentano variabili

altamente significative per la valutazione del rischio di

comportamenti autolesivi e/o suicidari, confermando il valore

dell’intervento di prevenzione primaria nelle

scuole7,19,32,33,35, anche se al momento non vi è

completo accordo su quali siano le iniziative più adeguate43.

Con l’idea di affrontare questo argomento confrontandosi

direttamente con gli operatori scolastici, sono stati organizzati

alcuni incontri con gli insegnanti durante i quali sono stati

descritti e discussi questi risultati, per condividere almeno

inizialmente linguaggi e obiettivi, come punto di partenza per lo

studio di adeguate strategie preventive.

Dal

momento che i soggetti del gruppo AA/TS sembrano inaspettatamente

percepirsi con le stesse abilità sociali dei loro coetanei, ci

siamo posti diversi interrogativi: è possibile che gli alti

punteggi riflettano unicamente il modo in cui i ragazzi si

percepiscono nel loro “stare con gli altri” e non un

reale livello adeguato di funzionamento sociale? Oppure gli

adolescenti hanno davvero delle buone competenze che potrebbero

rivelarsi importanti fattori di protezione? O ancora: quanto conta il

modo in cui si percepiscono questi adolescenti, al di là delle

loro effettive competenze? È importante rispondere a questi

interrogativi perché le competenze potrebbero rappresentare

uno dei fattori di protezione da utilizzare per programmare adeguate

strategie di prevenzione.

Infine,

un aspetto peculiare emerso da questa ricerca è che i pensieri

e i comportamenti autolesivi e/o suicidari sono più numerosi

fra i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali

rispetto a quelli che frequentano i licei (Tabella

6). Quanto descritto non pare però correlato

esclusivamente allo stato socio-economico della famiglia (che è

uno dei possibili fattori determinanti nella scelta della scuola) in

quanto dall’analisi statistica non emerge che questa variabile

aumenti in maniera significativa la probabilità di appartenere

al gruppo AA/TS. Ci si chiede quindi se esistano e quali possano

essere gli altri determinanti che possono spiegare tale differenza, e

se essi vadano ricercati con indagini più mirate nei contesti

familiari e sociali dei ragazzi39.

La nostra

ricerca presenta alcuni limiti. Innanzitutto questo studio ha

utilizzato un solo questionario self-report. Tuttavia, a questo

proposito è opportuno specificare che i questionari

self-report in adolescenza sono ampiamente utilizzati in

letteratura25,44-45,visto il progressivo sviluppo delle

capacità di introspezione degli adolescenti (il che permette

loro di essere gli informatori più affidabili sui loro

pensieri e sulle loro emozioni44) e vista la loro esigenza

di essere indipendenti dagli insegnanti25 e dai

genitori45, che spesso quindi non sono consapevoli delle

problematiche dei loro figli. Ciò è vero anche nel

campo specifico dei comportamenti suicidari, dove le frequenze

riportate da genitori e adolescenti differiscono sia per l’ideazione

che per i comportamenti7,37,44,46. Inoltre, come già

specificato, non è disponibile un follow up della popolazione

in esame, visto che si tratta di uno studio naturalistico, quindi in

una popolazione non clinica, e che i questionari sono compilati in

maniera anonima. Infine sono stati esclusi dalla ricerca tutti gli

adolescenti che, probabilmente in seguito a situazioni

multiproblematiche, hanno sospeso il loro percorso scolastico.

Questa

ricerca ha voluto dare voce all’immagine che l’adolescente

ha di se stesso, delle sue competenze e delle sue difficoltà e

quindi, alla luce dei risultati e delle considerazioni rispetto ai

quesiti e ai limiti, attualmente è in corso una nuova ricerca

che punta ad analizzare un campione rappresentativo di tutta la

popolazione scolastica della Regione, utilizzando più

strumenti, per ampliare e approfondire le informazioni a nostra

disposizione sia sull’ideazione e sugli atti autolesivi e

suicidari che sul contesto socio-ambientale (Box

2).

Il

campione |

1500

adolescenti reclutati in 20 istituti scolastici (medie superiori)

di tutte le Province rappresentativi della popolazione scolastica

di tutta la regione Friuli Venezia Giulia |

Gli

obiettivi |

Ampliare

e approfondire la raccolta di informazioni circa il profilo

emotivo e sociale dei ragazzi oltre alla rilevazione

dell’ideazione e degli atti autolesivi e/o suicidari. |

Gli

strumenti |

|

Figura

1. Profilo del questionario YSR di Achenbach. In grigio i

punteggi superiori al cut-off (“range clinico”).

Figura

2. Punteggi medi riportati dai soggetti dei due gruppi (AA/TS e

NON AA/TS), nelle principali scale del questionario, divisi per

sesso: confronti con il “cut-off”.

I

punteggi medi calcolati per i soggetti di sesso maschile (M) e

femminile (F), di ognuno dei due gruppi, vengono confrontati con il

corrispondente valore di “cut-off”. Per le sindromi

internalizzante ed esternalizzante, il punteggio è considerato

in “range clinico” se supera il “cut-off”. Le

competenze sono invece normali per entrambi i gruppi, visti i valori

superiori al “cut-off” (vedi anche Tabella

4).

Grants:

Finanziamento

ISS del Progetto 67/05 “Studio sugli atti di autolesionismo e

comportamenti suicidari nell’adolescenza: studio delle

circostanze di vita” (IRCCS Burlo Garofolo di Trieste in

collaborazione con ASS4 Medio Friuli);

Finanziamento

della Regione Friuli Venezia Giulia del Progetto 10/06 “Sorveglianza

epidemiologica in Friuli Venezia Giulia dei tentati suicidi e degli

atti di autolesionismo negli adolescenti” (IRCCS Burlo Garofolo

di Trieste).

Ringraziamenti:

Si

ringraziano i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti e gli studenti

degli Istituti Scolastici di Trieste e Udine che hanno partecipato

alla ricerca.

- Battistutta S, Zanus C, Montico M, Cremaschi S, Carrozzi M. Studio epidemiologico degli autolesionismi e comportamenti suicidari in adolescenza. Analisi degli accessi di Pronto Soccorso nella Regione Friuli Venezia Giulia. Medico e Bambino 2010;29:645-53.

- Charmet GP. Adolescenza. Istruzioni per l’uso, 2005. Fabbri Editori.

- Lingiardi V, Del Corno F (curato da). PDM. Manuale Diagnostico Psicodinamico, 2008. Raffello Cortina Editore.

- Bolzonella G, Bottega L, Brocca R et al. La ricerca epidemiologica sui TS adolescenziali a Venezia Mestre. Imago 2006;XIII, n. 2.

- Amadei P, Bonacini S, Nizzoli U. Tentato suicidio in adolescenza. Studio bibliografico sui fattori di rischio e i sistemi di aiuto agli adolescenti che tentano il suicidio e alle loro famiglie. In www.prevenzionesuicidio.it.

- Kann L, Kinchen SA, Williams BI et al. Youth risk bahavior surveillance – United States, 1999. MMWR. 2000;49:1-96.

- Sourander A, Aromaa M, Pihlakoski L et al. Early predictors of deliberate self harm among adolescents: a prospective follow up study from age 3 to age 15. J Affect Disord 2006;93:87-96.

- Rigon G, Costa S, Tugnoli M, Poggioli DG. Il tentativo di suicidio nell'infanzia e nell'adolescenza: primi dati relativi alla Città di Bologna. Convegno: Aggressività e disperazione nelle condotte suicidarie. Padova 1998.

- Evans E, Hawton K, Rodham K. Factors associated with suicidal phenomena in adolescents: a systematic review of population-based studies. Clin Psychol Rev 2004;24:957-79.

- Marttunen MJ, Henriksson MM, Aro HM et al. Suicide among female adolescents: characteristics and comparison with males in the age group 13 to 22 years. JAACAP 1995;34 (10):1297-307.

- Cohen Y. Gender identity conflicts in adolescents as motivation for suicide. Adolescence 1991;26(101):19-29.

- Stein D, Witztum E, Brom D, Kapla Denour A, Elizur A. The association between adolescents’ attitudes toward suicide and their psychosocial background and suicidal tendencies. Adolescence 1991;27(108):950-59.

- De Wilde EJ, Kienhorst IC, Diekstra R, Wolters W. The specificity of psychological characteristics of adolescent suicide attempters. JAACAP 1993;32(1):51-59.

- Adams J, Adams M. The association among negative life events, perceived problem solving alternatives, depression, and suicidal ideation in adolescent psychiatric patients. J Child Psychol Psychiatry 1996;37(6):715-20.

- Butler WJ, Novy D, Kagan N, Gates G. An investigation of differences in attitudes between suicidal and nonsuicidal student ideators. Adolescence 1994;29 (115):623-38.

- Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT. Risk factor for serious suicide attempts among youths aged 13 through 24 years. JAACAP 1996;35(9):1174-1182./FONT>

- Brent AD, Perper JA. Research in Adolescent Suicide: Implications for Training, Service Delivery, and Public Policy. Suicide and Life-Threatening Behavior 1995;25(2): 222-30.

- Andrews JA, Lewinsohn PM. Suicidal Attempts among Older Adolescents: Prevalence and Co-occurence with Psychiatric Disorders. JAACAP 1992;31(4):655-62.

- Hawton K. Suicidal behavior and deliberate self-harm. In Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 5th edition. Edited by Rutter M, Bishop D, Pine D, Scott S, Stevenson J, Taylor E and Thapar A. 2008, Blackwell Publishing.

- Charmet GP. Crisis Center. Il tentativo di suicidio in adolescenza. 2004, Edizioni Franco Angeli.

- Achenbach TM, Rescorla LA. Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles. Child Behavior Checklist for ages 6-18, Teacher’s Report Form, Youth Self-Report. An Integrated System of Multi-informant Assessment, Library of Congress. 2001, Burlington (USA).

- Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA et al. The generalizability of the Youth Self-Report syndrome structure in 23 societies. J Consult Clin Psychol. 2007;75(5):729-38.

- Ammaniti M. Manuale di psicopatologia dell’adolescenza. Raffaello Cortina Editore, 2002. Milano.

- American Psychiatric Association. DSM-IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Milano, Parigi, Barcellona, 1996. Ed. Masson.

- Tick NT, Ende J, Verhulst F. Ten-year trends in self-reported emotional and behavioural problems of Dutch adolescents. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43,5:349-55.

- Broberg AG, Ekeroth K, Gustafsson PA et al. Self-reported competencies and problems among Swedish adolescents: a normative study of the YSR. Youth Self Report. Eur Child Adolesc Psychiatr 2001;10(3):186-93.

- Kapi A, Veltsista A, Sovio U, Jarvelin MR, Bakoula C. Comparison of self-reported emotional and behavioural problems in adolescents from Greece and Finland. Acta Paediatrica 2007;96(8):1174-79.

- Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY et al. Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries. J Consult Clin Psychol 2007;75(2):351-58.

- Heyerdahl S, Kvernmo S, Wichstrøm L. Self-reported behavioural problems in Norwegian adolescents from multiethnic areas. Eur Child Adolesc Psychiatr. 2004;13(2):64-72.

- Roussos A, Francis K, Zoubou V, Kiprianos S, Prokopiou A, Richardson C. The standardization of Achenbach’s Youth Self-Report in Greece in a national sample of high school students. Eur Child Adolesc Psychiatr 2001;10(1):47-53.

- Meneghel G, Corinto B, Pavan C, Pavan L. Epidemiologia del tentativo di suicidio e dell’ideazione suicidaria. NÓOS. Aggiornamenti in psichiatria. 2004; 10 (4):247-56.

- Poggioli DG, Mansi R, Mancaruso A, Rigon G. Fattori di rischio del tentato suicidio. Risultati di un self-report anonimo su 517 adolescenti. Interventi in psichiatria e psicoterapia dell’età evolutiva, 2002. Ed. Franco Angeli.

- Rigon G, Poggioli DG. Suicidio e tentato suicidio nell’infanzia e nell’adolescenza. Commenti alla più recente letteratura. Imago. 1997; 2: 141-166.

- Sarno I. I dati italiani. Autolesionismo, disturbi alimentari e disturbi di personalità. Vicenza, 3-4 ottobre 2008.

- Mancaruso A, Poggioli DG, Chiodo S, Costa S, Rigon G. Tentato suicidio in età evolutiva e disturbi del comportamento alimentare: riflessione su un campione clinico. Atti del XXIII Congresso Nazionale SINPIA Ospedale e territorio: spazi e modalità di cura del bambino e dell’adolescente. Abano Terme 2006.

- Goldston D. Assessment of suicidal behaviors and risk among children and adolescents (2000). Available at: http://www.nimh.nih.gov/suicideresearch/measures.pdf, p. 68.

- Dhossche D, Ferdinand R, Van der Ende J, Hofstra MB, Verhulst F. Diagnostic outcome of adolescent self-reported suicidal ideation at 8-year follow up. J Affect Disord 2002;72:273-79.

- Pelanda E. Il tentativo di suicidio in adolescenza. Significato, intervento, prevenzione. Ed. Franco Angeli, 2004. Milano.

- Beautrais A. Risk factor for suicide and attempted suicide among young people. Aust New Zeal J Psychiatr 2000;34:420-36.

- Nock M. Why do people hurt themselves? New insights into the nature and function of self-injury. Current Directions in Psychological Science. 2009;18:78-83.

- Ladame F. I tentativi di suicidio degli adolescenti. Borla, 1987. Roma.

- Laye-Gindhu A and Schonert-Reichl K.A. Nonsuicidal Self-Harm among community adolescents: understanding the “whats” and “whys” of Self-harm Journal of Youth and Adolescence 2005;34(5):447-57.

- Hawton K, van Heering K. Suicide. Lancet 2009;373:1372-81.

- Sourander A, Helstela L, Helenius H. Parent-adolescent agreement on emotional and behavioural problems. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1999;34: 657-63.

- Danckaerts M, Heptinstall E, Chadwick O, Taylor E. Self-report of attention deficit and hyperactivity disorder in adolescents. Psychopathology 1999;32(2).

- Huey SJ, Henggeler SW, Rowland MD et al. Multisystemic therapy effects on attempted suicide by youths presenting psychiatric emergencies. JAACAP 2004; 43:183-90.

Vuoi citare questo contributo?