Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Settembre 2010 - Volume XIII - numero 7

M&B Pagine Elettroniche

Contributi Originali - Ricerca

Modificazione

della qualità di vita dei bambini cerebropatici affetti da

GERD sottoposti a fundoplicatio gastroesofagea

UO

di Chirurgia e Urologia Pediatrica, IRCCS “Burlo Garofolo”,

Trieste

Indirizzo

per corrispondenza: federico.poropat@libero.it

Modifications

of the Quality of Life of impaired children with GERD after gastro-esophageal fundoplication

Keywords

Cerebral

palsy, Quality of life, Fundoplication

Summary

Objective.

Many children with Cerebral Palsy (CP)

have gastro-esophageal reflux disease (GERD) and a

gastroesophageal fundoplication is done in the majority of these

cases. Our aim was to evaluate how Quality of Life (QoL) of

impaired children changes after the surgery and the impact on

life of patient’s family.

Methods.

We enlisted 24 children with CP and

GERD who had a fundoplication at IRCCS “Burlo

Garofolo” in Trieste (Italy) between

2000 and 2006, and sent them a questionnaire divided in two

parts: the first one evaluated the modification of symptoms and

signs of reflux after the surgery (GERD-HRQoL-Velanovich’

test), the second one focused on the general QoL of the family

(WHQoL-BREF).

Results.

18 families completed the

questionnaire. The average time between surgery and enlistment in

the study was 2 years and 2 months. The general health status got

better after the surgery in the 67% of the sample, all children

gained their weight, the symptoms improved (heartburne and

regurgitation much more than cough and respiratory distress) in

the majority of the children; the patients’ QoL improved in

the 40% of them, but single abilities as social activities or

sport didn’t get better; the QoL of parents improved in the

77% of the sample, negative thoughts and depression feelings were

more rare.

Conclusion.

Almost all parents (93%) were satisfied

with the fundoplication because it has improved their QoL as well

as, indirectly, improved the life of their children.. |

|

T. è

una bambina di 9 anni affetta da paralisi cerebrale infantile. Arriva

alla nostra attenzione per una lunghissima storia di polmoniti

ricorrenti, difficoltà di alimentazione con accessi di tosse e

crisi di pianto, che l’hanno portata a uno stato di

malnutrizione severo (si trova ben al di sotto del 3° centile del

peso). Nel suo passato ci sono stati diversi episodi di ematemesi.

Data la patologia neurologica e il forte sospetto diagnostico di

malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) viene sottoposta a una

EGDS e un pasto baritato che confermano l’ipotesi iniziale.

Dopo

un’iniziale terapia medica con antiacido senza un reale

miglioramento del quadro, si prende in considerazione l’intervento

di fundoplicatio gastroesofagea.

I

genitori, allarmati dall’idea di un’operazione

chirurgica, ci chiedono però quali effettivi vantaggi porti

tale intervento nella gestione quotidiana della bambina, quale sarà

l’impatto nella vita di T., insomma in termini medici si

potrebbe dire che ci interrogano sul rapporto costo/beneficio della

soluzione chirurgica.

Proprio

dalla domanda dei genitori di T. nasce questo studio, che ha l’intento

di valutare l’efficacia della plastica gastroesofagea nei

bambini con PCI e GERD non rispondente alla terapia medica,

focalizzandosi sull’impatto che la fundoplicatio ha sulla

qualità di vita (QoL) dei pazienti e dei loro genitori, sia

nell’ambito più strettamente clinico sintomatologico che

in alcuni aspetti psicologico-sociali.

Il

bambino cerebropatico e la sua famiglia trovano nell’alimentazione

uno dei principali problemi della gestione quotidiana, tanto che

quasi la metà del tempo trascorso da svegli viene impiegato per

l’alimentazione1. Il momento del pasto, infatti,

rappresenta spesso un evento molto delicato, caratterizzato da

accessi di tosse, pianto, vomito, fino a determinare talvolta una vera

avversione al cibo da parte del bambino. Le cause di queste

difficoltà sono molteplici e spesso coesistenti: dipendono dai

disturbi della deglutizione, dalla dismotilità esofagea, dalla

gastroparesi, dall’atonia duodenale, dal sovvertimento delle

strutture anatomiche (la scoliosi)2. Tutte queste

condizioni, poi, possono essere concausa di un reflusso gastroesofageo

patologico che si può manifestare con disfagia, calo

ponderale, pirosi, ma anche polmonite ab ingestis o episodi di

apnea che peggiorano ulteriormente il quadro patologico di base3,4.

Per capire quanto stretta sia la correlazione tra malattia da

reflusso e paralisi cerebrale infantile, basti ricordare che quasi il

75% dei bambini cerebropatici soffre di GERD e che il 90% dei

pazienti che necessitano di un intervento medico-chirurgico per GERD

dopo il primo anno di età sono bambini con danno neurologico o

malformazioni esofago-gastriche2.

La

terapia chirurgica del reflusso non è un intervento di prima

scelta, ma viene presa in considerazione dopo la mancata risposta

alla terapia medica. Le tecniche operatorie usate sono

principalmente tre, oggi eseguite in laparoscopia: la fundoplicatio

secondo Nissen (in cui il fondo gastrico viene mobilizzato in modo da

avvolgere l’intera circonferenza esofagea), secondo Toupet (in

cui il fondo gastrico avvolge posteriormente 2/3 della circonferenza

esofagea) e secondo Thal (in cui il fondo gastrico avvolge

anteriormente la parete esofagea). Tutte e tre le tecniche prevedono

anche la iatoplastica e il posizionamento dell’esofago distale

in sede intraddominale. Sostanzialmente questi interventi sono

sovrapponibili per efficacia, per cui la scelta è dettata

esclusivamente dal quadro anatomo-clinico di partenza5,6.

Nei

bambini cerebropatici l’algoritmo decisionale per la terapia

chirurgica del reflusso si concentra su tre aspetti clinici: il

percentile del peso, la presenza di sintomi respiratori, il quadro

generale (il dolore, l’agitazione). Nei bambini in cui

predomina la malnutrizione, il primo intervento indicato è il

posizionamento della gastrostomia, al fine di recuperare il peso; poi,

nel tempo, si valuterà l’eventuale insorgenza del

reflusso, che per altro si verifica all’incirca nel 15% dei

portatori di PEG7. Se invece la compromissione generale o

i quadri atipici predominano, si tende a effettuare in prima battuta

la fundoplicatio e poi ci si dà un tempo d’attesa, in

base alla risposta terapeutica all’intervento, per l’eventuale

confezionamento della gastrostomia. Infine, nei bambini in cui vi è

sia un basso peso sia delle condizioni generali scadenti con

frequenti sintomi respiratori, si effettua la PEG e la fundoplicatio

nella stessa seduta operatoria.

Il

campione dello studio è costituito da 24 bambini affetti da

PCI e GERD, sottoposti a fundoplicatio gastroesofagea presso l’Unità

Operativa di Chirurgia Pediatrica dell’IRCCS “Burlo

Garofolo” di Trieste tra il 2001 e il 2007.

Questa

coorte di pazienti è stata suddivisa in tre sottogruppi, a

seconda della strategia chirurgica adottata:

- bambini senza difficoltà di alimentazione e con GERD, sottoposti alla fundoplicatio (8 pazienti)

- bambini con difficoltà di alimentazione e GERD, operati di fundoplicatio e PEG (7 pazienti)

- bambini già portatori di PEG che, avendo sviluppato GERD, sono stati sottoposti a fundoplicatio (9 pazienti)

La

valutazione della qualità di vita è stata effettuata

attraverso l’uso di un questionario organizzato in due parti.

La prima, che faceva riferimento al GERD HRQoL-test di Velanovich

adattato alla popolazione pediatrica, specifico per la malattia da

reflusso, indagava il quadro clinico pre- e post-operatorio, mentre

la seconda si soffermava maggiormente sugli eventuali cambiamenti

avvenuti nella sfera psico-relazionale del bambino e dei genitori,

mediante il WHOQoL-BREF, un’analisi del QoL modificata secondo

le linee guida dell’OMS dalla professoressa Suzane Skevington,

direttrice del Centro dell’OMS per lo studio della qualità

di vita presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università

di Bath in Gran Bretagna.

Nella

valutazione più strettamente clinica, il questionario era

suddiviso in 15 aree che esploravano il quadro sintomatologico e

quello obiettivo, presentando una scala di punteggio da 0 a 5 per

esprimere l’intensità di un dato sintomo o segno,

considerando 0 l’assenza e 5 una tale rilevanza da interferire

con la normale attività quotidiana. Inoltre si chiedeva la

durata media del pasto prima e dopo l’intervento e, in ultimo,

il grado complessivo di soddisfazione della terapia chirurgica.

Il

WHOQoL-BREF si concentrava invece da un lato sul bambino e le sue

competenze (integrazione scolastica, educativa, sportiva,

relazionale) e dall’altro sui genitori, prendendo in esame la

capacità di concentrazione, la qualità del sonno, la

frequenza di sensazioni negative quali ansia, depressione, tristezza,

l’entità dell’aiuto familiare e del sostegno da

parte del Distretto sanitario di riferimento, il grado di

informazioni acquisite sulla gestione della malattia, l’interferenza

con l’attività lavorativa e la vita sociale (Tabella I).

Anche qui, lo score prevedeva un punteggio da 0 a 5 a seconda

dell’intensità del domain indagato.

Tabella

I. Domain in cui è organizzato il questionario.

Quadro

clinico |

Qualità

della vita | ||

Sintomi |

Segni |

Genitore |

Bambino |

bruciore |

cianosi |

concentrazione |

integraz. scolastica |

delutizione |

ematemesi |

energie |

integraz.

rieducat. |

rigurgito |

gengivite |

informazioni |

integraz.

sportiva |

pianto |

carie |

sonno |

integraz.

relazionale |

ipersalivazione |

stipsi |

vita

sociale |

|

tosse |

peso |

lavoro |

|

diffic.

respiratoria |

tempo

libero |

||

eruttazione |

aiuto |

||

diffic. alimentazione |

sensaz. negative |

||

Il

questionario è stato spedito alle famiglie e requisito

fondamentale per accedere allo studio è stata la firma del

consenso informato per il trattamento dei dati personali (D.Lgs

196/2003).

Hanno

risposto alle domande 18 genitori su 24 (75%); 3 dei non responder

contattati telefonicamente si sono definiti incapaci di valutare le

condizioni del figlio; un bambino è morto per cause non

dipendenti dall’intervento. Il questionario è stato

sempre compilato dalle madri.

L’età

media dei pazienti era 13 anni e 2 mesi, con un range dai 5 ai 29

anni; 7 femmine (38%) e 11 maschi (62%).

L’intervallo

medio di tempo tra l’intervento e la valutazione del QoL è

stato di 2 anni e 2 mesi, con una variabilità dai 7 mesi ai 5

anni.

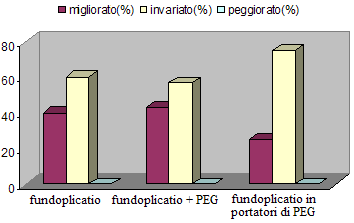

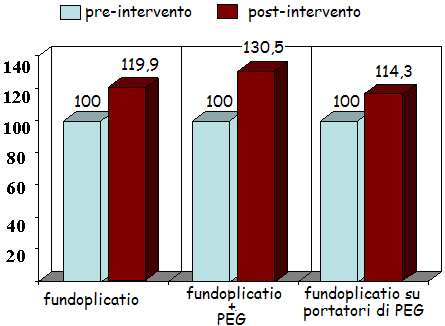

L’elemento

che si mostra con maggior chiarezza in tutti e tre i sottogruppi è

l’incremento ponderale, con un miglioramento dello stato

nutrizionale, più marcato nei i bambini sottoposti, nella stessa

seduta operatoria, a fundoplicatio e PEG (Figura 1).

Da quanto

emerge nel questionario, il quadro clinico generale dei bambini del

primo gruppo è migliorato nel 67% del campione e, nello

specifico, i sintomi legati al GERD si sono ridotti in intensità,

fino a scomparire in alcuni bambini: questo vale per la pirosi, il

rigurgito post-prandiale e notturno, le crisi di pianto, gli episodi

di cianosi durante i pasti.

Il

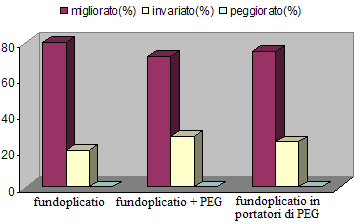

sintomo che meno risulta essersi attenuato con la terapia chirurgica

è stato la tosse, anzi, un bambino ha lamentato persino un

peggioramento del quadro respiratorio. Nella valutazione del QoL, se

da un lato l’80% del campione ha percepito un miglioramento

nella propria vita, dall’altro tutti i genitori sono stati

concordi nel negare di fatto un reale aumento delle competenze

psico-relazionali del figlio.

Nel

secondo gruppo le condizioni generali sono migliorate nel 71% dei

casi e, come nei pazienti in cui era stata confezionata solo la

fundoplicatio, i sintomi gastrointestinali tipici si sono attenuati

in quasi tutti i bambini, ma anche la tosse e le difficoltà

respiratorie. La stipsi è rimasta invariata. Per il 71% delle

madri, la propria qualità di vita è migliorata in

seguito all’intervento, con una miglior capacità di

concentrazione, più energie, un sonno riposante,

un’interazione sociale più appagante nella maggior parte

del campione; inoltre, quasi la metà ha ritenuto che anche il

QoL dei figli sia migliorato, ma non negli aspetti sportivo-motorio

e relazionali.

Nel terzo

gruppo il quadro clinico generale è migliorato nell’80%

dei bambini: la pirosi e il rigurgito si sono ridotti in frequenza e

intensità, gli episodi di pianto ai pasti non si sono più

presentati in 2/3 dei pazienti; la stipsi è rimasta invece un

problema per l’intero campione. I problemi respiratori, gli

accessi di tosse ai pasti e la cianosi si sono attenuati nella metà

dei bambini e, in un caso, lo stesso il cui quadro clinico generale

non pareva essere migliorato e che poi, sottoposto a visita medica, ha

rilevato una recidiva del reflusso, vi è stato un aggravamento

dei sintomi polmonari e comparsa di ipersalivazione. Il QoL dei genitori

è migliorato nell’80% delle madri e in una minima parte

dei figli (Figura 2 e Figura

3).

Figura

3. Andamento del QoL dei figli dopo l’intervento nei 3

gruppi.

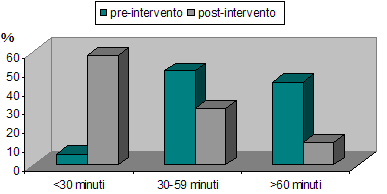

Un domain

specifico del questionario valutava infine la difficoltà di

alimentazione. All’inizio

della ricerca si era stabilito che il modo più semplice per

quantificare questa difficoltà fosse la durata media del

pasto. Sulla base delle informazioni pre-operatorie, questo è

risultato essere mediamente di 45 minuti (un caso indicava un tempo

superiore alle 2 ore) e, comunque, in tutto il campione, eccetto un

caso, richiedeva più di mezz’ora. Al termine del

follow-up, metà dei bambini hanno ridotto il tempo necessario

per la nutrizione a meno di 30’ e un po’ più di

1/3 ha riscontrato un giovamento parziale dopo la fundoplicatio. Due

pazienti, causa il progredire della patologia neurologica

sottostante, hanno rinunciato completamente all’alimentazione

per os, affidandosi esclusivamente alla PEG (Figura

4).

L’ultima

valutazione chiesta ai genitori riguardava il grado di soddisfazione

e l’utilità dell’intervento: 14 madri

su 15 che hanno risposto hanno considerato la fundoplicatio un

intervento terapeutico efficace o molto efficace.

Da quanto

emerge dai risultati, non sembrano esserci macroscopiche differenze

tra i tre gruppi valutati.

È importante evidenziare fin da

subito il principale risultato di

questo studio, che era poi la risposta alla domanda che i genitori di

T. ci ponevano: il rapporto costo/beneficio della fundoplicatio per

la loro bambina. Due dati emergono nettamente sugli altri: la

soddisfazione della quasi totalità dei genitori nei confronti

dell’intervento, tanto da consigliarlo ad altre famiglie con

figli nella stessa situazione e il miglioramento del loro QoL: il 77%

di loro ha avuto un giovamento nella propria qualità di vita,

con attenuazione dei pensieri negativi, quali tristezza e abbandono,

e nuove energie per andare avanti. D’altro canto però

bisogna sottolineare anche che l’impatto sulla vita dei bambini

non è stato in realtà della stessa forza: solo il 40%

dei genitori ha riscontrato un effettivo miglioramento nell’esistenza

dei bambini e praticamente in tutti i pazienti le abilità

sociali e motorie sono rimaste invariate, non essendo comunque

l’intervento in grado di modificare il persistere della

malattia neurologica di base.

Questa

netta discrepanza tra QoL dei genitori e QoL del figlio è in

linea con quanto riportato dalle pubblicazioni internazionali, dove si

sottolinea che di fatto i principali benefici della fundoplicatio

vanno a rinforzare il benessere dei genitori più che le

competenze specifiche dei figli, ma non per questo l’utilità

di tale intervento deve essere inficiata 8,9,10. Infatti, è

importante sottolineare come un miglioramento della qualità di

vita percepita dai genitori, associata alla semplificazione della

gestione quotidiana dei bambini, inevitabilmente si può

riflettere in un miglioramento della vita dei piccoli pazienti,

offrendo al nucleo famigliare la possibilità di concentrarsi

maggiormente sulle necessità del bambino piuttosto che su

quelle della malattia, permettendo di vivere, nei limiti del

possibile, un’esistenza più normale e di impiegare il

tempo risparmiato in attività stimolanti, dal gioco alla

possibilità di uscire dalle mura domestiche.

Un altro

importante risultato da porre in evidenza è il generale

miglioramento del quadro nutrizionale. Nell’intero campione è stata

riscontrata una netta crescita ponderale, inevitabilmente

più marcata nei pazienti operati sia di PEG che di

fundoplicatio, avendo risolto sostanzialmente nella stessa seduta

operatoria i propri problemi alimentari alla radice. Il valore

numerico in sé non ha nessun significato scientifico se non

altro perché, da un lato, i bambini hanno età diverse,

per cui velocità di crescita e di incremento ponderale molto

differenti, e, dall’altro, perché la durata del

follow-up non è sovrapponibile nei singoli casi (il range,

abbiamo detto, varia dai 7 ai 60 mesi). Ciononostante, tenendo a mente

l’incremento assoluto del peso e la notevole riduzione della

durata media dei singoli pasti, anche questi dati devono essere presi

in considerazione per una valutazione di insieme dell’utilità

della fundoplicatio.

Per

quanto riguarda il quadro clinico, la sintomatologia è

sostanzialmente migliorata in tredici (72%) dei 18 bambini,

un’effettiva guarigione dalla malattia si è riscontrata

in una minoranza del campione e solo alcuni singoli sintomi sembrano

essere scomparsi nella maggior parte dei pazienti (in particolare il

rigurgito e la pirosi), in linea con quanto descritto nella

letteratura dove si stima addirittura che il 59-78% dei pazienti

operati continua a lamentare sintomi, sebbene molto

attenuati11,12,13. Inoltre, bisogna aggiungere che, tra tutti i bambini

che continuavano a lamentare il permanere della sintomatologia, uno

solamente ha poi visto confermata la diagnosi di recidiva di reflusso

documentata con le indagini strumentali.

Il

coinvolgimento respiratorio sembra essere il quadro clinico che meno

beneficia della fundoplicatio: la tosse e la difficoltà

respiratoria hanno continuato a disturbare cinque (39%) dei 13

bambini che ne soffrivano e in due casi è perfino peggiorata.

D’altra parte, i problemi che stanno alla base delle complicanze

respiratorie nel cerebropatico sottendono diversi aspetti della

malattia di base, da un lato sicuramente il reflusso patologico, ma

dall’altro la dismotilità esofagea, l’incoordinazione

della deglutizione, l’inadeguata espansione toracica, la

scoliosi.

L’intero

articolo sarebbe potuto essere riassunto dall’ultima risposta

data dalle famiglie in merito all’efficacia dell’intervento

e dalla piena soddisfazione che hanno dimostrato.

La

complessità del contesto in cui si va a operare, le numerose

variabili che contribuiscono alla manifestazione dei sintomi e

talvolta la difficoltà di valutare l’effettiva efficacia

della chirurgia rendono ancora oggi molto acceso il dibattito attorno

all’utilità di eseguire interventi invasivi in bambini

che spesso sono molto debilitati ab initio. Diversi lavori, attraverso

review sistematiche della letteratura, hanno cercato di mettere

l’ultima parola sull’importanza o la pericolosità

di tali interventi, ma per l’insufficienza di dati o le

conclusioni contradditorie non sono stati in grado di dare una linea

guida generalmente accettata14, in qualche modo incrementando quelli

che sono i dubbi delle famiglie, che spesso percepiscono questi

interventi come accanimenti medici, in parte determinati anche dalla

differenza tra la definizione dei bisogni dei bambini percepiti dai

genitori rispetto a quelli percepiti dai medici. Un esempio di questa

divergenza di vedute, o di priorità, è dato dalla

diversa valutazione che viene data all’incremento del peso,

visto da alcune famiglie non come un passo verso il miglioramento del

quadro clinico generale, ma come un intervento superfluo se non

addirittura di ostacolo nella gestione quotidiana, corrispondendo a

un guadagno ponderale un aumento del peso per chi deve sollevare o

cambiare questi pazienti15. È pertanto doveroso sottolineare

come risulti essere una volta di più fondamentale l’esistenza di un buon dialogo

tra il medico e la famiglia, al fine di raggiungere una pianificazione

terapeutica il più soddisfacente possibile.

Da quanto

emerge in questo articolo, il dato più importante è la

soddisfazione delle famiglie nei confronti dell’intervento: il

93% di loro lo ha ritenuto efficace per migliorare la gestione

quotidiana del bambino. La patologia neurologica alla base permane e

continua a produrre i suoi effetti, il controllo sul quadro clinico

del reflusso è buono, la ripresa nutrizionale è

innegabile, la qualità di vita dei genitori ne trova

giovamento. Il punto debole della fundoplicatio resta il controllo

dei sintomi respiratori che possono accompagnare la GERD, che

possono essere anche espressione di altre problematiche frequenti del

bambino cerebropatico.

In

conclusione, sebbene non risolutiva in alcuni casi, la fundoplicatio

sicuramente può essere collocata in quello che è il

percorso indicato nella Convenzione sui Diritti del Bambino per la

medicina nel paziente con disabilità, cioè garantirgli

“il diritto di vivere una vita quanto migliore possibile”.

1.Nutrition

Committee, Canadian Paediatric Society. Undernutrition in

Neurodevelopmental disability. A statement of the Nutrition Committee

of the Canadian Paediatric Society. CMAJ 1994;151:753-9.

2.Ceriati

E, De Peppo F, Ciprandi G, Marchetti P, Silveri M, Rivosecchi M.

Surgery in disabled children: general gastroenterological aspects

Acta Paediatr Suppl 2006;95:34-7.

3.Sullivan

PB. Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental

disabilities. Dev Disabil Res Rev. 2008;14:128-36.

4.de

Veer AJ, Bos JT, Niezen-de Boer RC, Böhmer CJ, Francke AL.

Symptoms of gastroesophageal reflux disease in severely mentally

retarded people: a systematic review. BMC Gastroenterol 2008;11:8-23.

5.Pessaux

P, Arnaud JP, Delattre JF, Meyer C, Baulieux J, Mosnier H.

Laparoscopic Antireflux Surgery. Arch Surg 2005;140:946-51.

6.Sgromo

B, Irvine LA, Cuschieri A, Shimi SM. Long-term comparative outcome

between laparoscopic total Nissen and Toupet fundoplication:

Symptomatic relief, patient satisfaction and quality of life. Surg

Endosc 2008;22:1048-53.

7.Catto-Smith

AG, Jimenez S. Morbidity and mortality after percutaneous endoscopic

gastrostomy in children with neurological disability. J Gastroenterol

Hepatol 2006;21:734-8.

8.O’Neill

JK, O’Neill PJ, Goth-Owens T, Horn B, Cobb LM. Care-giver

evaluation of anti-gastroesophageal reflux procedures in

neurologically impaired children: what is the real-life outcome? J

Pediatr Surg 1996;31:375-80.

9.Tawfik

R, Dickson A, Clarke M, Thomas AG. Caregivers’ perceptions

following gastrostomy in severely disabled children with feeding

problems. Dev Med Child Neurol 1997;39:746-51.

10.Srivastava

R, Downey EC, Feola P, et al. Quality of life of children with

neurological impairment who receive a fundoplication for

gastroesophageal reflux disease. J Hosp Med 2007; 2:165-73.

11.Lee

SL, Sydorak RM, Chiu VY, Hsu JW, Applebaum H, Haigh PI. Long-term

antireflux medication use following pediatric nissen fundoplication.

Arch Surg 2008;143:873-6.

12.Capito

C, Leclair MD, Piloquet H, Plattner V, Heloury Y, Podevin G.

Long-term outcome of laparoscopic Nissen-Rossetti fundoplication for

neurologically impaired and normal children. Surg Endosc

2008;22:875-80.

13.Galvani

C, Fisichella PM, Gorodner MV, Perretta S, Patti MGP. Symptoms are a

poor indicator of reflux status after fundoplication for

gastroesophageal reflux desease. Arch Surg 2003;138:514-9.

14.Sleigh

G, Broklehurst P. Gastrostomy feeding in cerebral palsy: a systematic

review. Arch Dis Child 2004;89:534-9.

15.

Morrow AM, Quine S, Loughlin EVO, Craig JC. Different priorities: a

comparison of parents’ and health professionals’

perceptions of quality of life in quadriplegic cerebral palsy. Arch

Dis Child 2008;93:119-25.

Vuoi citare questo contributo?