Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Ottobre 2009 - Volume XII - numero 8

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

La

sclerodermia (seconda parte)

Membro

della Commissione Nazionale Vaccini

Indirizzo

per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it

La

sclerodermia fa parte delle malattie reumatologiche, insieme

all'artrite reumatoide, al lupus eritematoso sistemico, alla

dermatomiosite e a tante altre. È relativamente rara in età

pediatrica, nella quale predomina la forma limitata alla cute. La

malattia presenta spesso notevoli difficoltà diagnostiche,

anche perché è poco conosciuta nei suoi aspetti

fondamentali.

Di

recente sul NEJM ne è comparsa una revisione completa,

eseguita da due Autori italiani (dell'Università di

Ancona il primo e dell'Università di Napoli il secondo),

e da un tedesco dell'Università di Colonia, (Gabrielli

A, Avvedimento EV, Krieg T. Sclerodermia. N Engl J Med

2009;360:1989-2003): un clinico medico, un ricercatore e un

dermatologo, a testimonianza dei diversi aspetti della malattia e

della sua multidiscipinarietà. Vengono affrontati i meccanismi

che sono alla base della sclerodermia.

Vai alla

prima

parte.

Ossigeno

reattivo

Alti

livelli di ossigeno reattivo e di stress ossidativo sono stati

direttamente o indirettamente implicati nella sclerodermia. In quasi

tutte le malattie infiammatorie l'aumento dei livelli di

ossigeno reattivo cellulare è una diretta conseguenza

dell'attivazione delle cellule ematiche mononucleate. Nella

sclerodermia gli alti livelli di ossigeno reattivo nelle cellule

mesenchimali sono relativamente indipendenti dallo stato

infiammatorio; essi persistono in vitro in assenza di fattori di

crescita e di citochine, rendono le cellule sensibili allo stress e

inducono il danno del DNA. La sorgente dell'ossigeno reattivo è

il sistema NADPH ossidasi della membrana, che è stimolato in

tutti i tipi cellulari entro o intorno alla parete dei vasi, in

risposta al danno. D'altra parte i radicali liberi hanno un

diretto effetto fibrogenetico sui fibroblasti e contribuiscono alla

liberazione dei mediatori, implicati nella fibrosi.

Il

sistema immune, lo stress ossidativo e la fibrosi

Non sono

chiare la gerarchia e la rilevanza delle cellule e dei mediatori

solubil nella patogenesi della sclerodermia.

Non

conosciamo l'evento primitivo scatenante. È

probabilmente un processo autoimmune diretto verso le cellule

mesenchimali. Qualunque sia lo scatenamento primario, a livello

cellulare, un leggero aumento dello stress ossidativo determina nella

malattia un precoce stress ossidativo che coincide con le alterazioni

delle cellule endoteliali e con un'iniziale infiammazione

perivascolare. Queste alterazioni sono di lieve entità e sono

responsabili di una fine disfunzione vascolare che non è

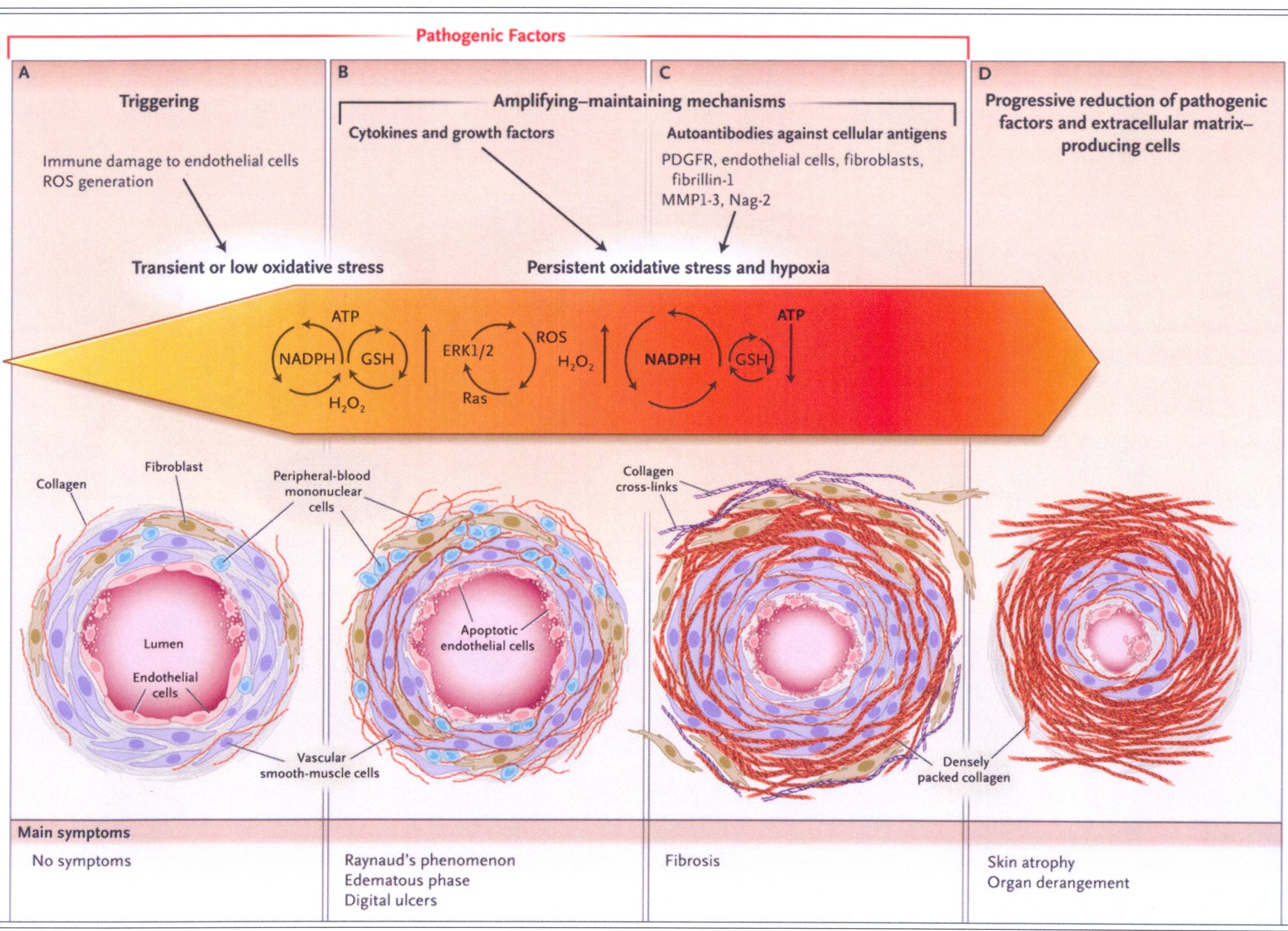

clinicamente manifesta (vedi Figura 4A).

Livelli bassi e persistenti di superossido, convertito in acqua

ossigenata, possono superare le membrane lipidiche. Alti livelli di

perossido in una singola cellula sono inoltre sufficienti per

attivare le vicine cellule normali e per generare un focolaio

infiammatorio che libera un gran numero di mediatori (Figura

4). Bassi livelli di ossigeno reattivo sono responsabili

dell'abbassamento dell'attività dei proteosomi

nelle cellule primitive, simulando il lento declino dell'attività

dei proteosomi nelle cellule senescenti.

Come

si vede nella parte A (a sinistra nella figura) la lesione

microvascolare è un evento precoce nella patogenesi della

sclerodermia ed è caratterizzata dal danno della cellula

endoteliale, dalla proliferazione degli strati della lamina basale,

dall'intrappolamento delle cellule mononucleate del sangue

periferico nella parete dei vasi e dagli infiltrati iniziali

perivascolari da parte di cellule mononucleate. Le cellule

endoteliali mostrano i segni dell'aumento della morte

programmata. Uno o più agenti generanti ossigeno reattivo

possono essere responsabili di questo stadio.

Come

si vede nella parte B, la produzione non controllata di ROS (Reactive

Oxygen Species) attiva le cellule mesenchimali locali, inducendo la

chemiotassi, la proliferazione, la produzione di matrice

extracellulare e la liberazione di citochine e fattori di crescita,

che amplificano il focolaio infiammatorio. Un circuito autocrino

mantiene i ROS a livelli alti per il ridotto turnover dei recettori

delle citochine. Insorgono infine alterazioni strutturali e

funzionali dei vasi sanguigni e intravascolari, che si accompagnano a

evidenti sintomi clinici.

Come

si vede nella parte C della figura, lo stadio successivo è

dominato dalla fibrosi, alterazioni della struttura dei visceri,

rarefazione dei vasi sanguigni con conseguente ipossia, che

contribuisce al mantenimento della fibrosi. Come si vede nella parte

D, i meccanismi singoli o multipli, responsabili dell'attivazione

delle cellule mesenchimali, si attenuano o scompaiono o le cellule

mesenmchimasli stesse sottostanno alla senescenza o all'apoptosi:

a questo punto la malattia si attenua. Il quadro clinico è

dominato dall'insufficienza degli organi interni. La

stimolazione, l'amplificazione e i fattori di mantenimento non

necessariamente sono confinati a un singolo stadio. L'ambiente

e i fattori genetici possono influenzare la progressione della

malattia.

Molte

proteine vengono stabilizzate dall'alterata funzione dei

proteosomi e dall'aumento dei livelli di Ras ERK 1 e ERK 2

(proteinchinasi importanti nella proliferazione cellulare) nello

stato attivo. Anche l'ossidasi NADPH stimola la produzione di

ossigeno reattivo. Questi eventi determinano un'autoamplificazione

delle citochine e dei fattori di crescita: essi sono stati dimostrati

nei fibroblasti della sclerodermia. In condizioni normali

l'iperstimolazione dei recettori è prevenuta dalla

regolazione verso il basso dei recettori e dalla desensibilizzazione.

Nella sclerodermia il segnale iniziale è persistente e non è

soggetto a regolazione verso il basso perché è meno

intenso di quello presente in condizioni normali e perché è

continuo.

In vivo,

l'ossigeno reattivo può essere indotto e mantenuto nelle

cellule muscolari lisce dei vasi e nei fibroblasti dalla diffusione

del perossido d'idrogeno dai fibroblasti, dalla migrazione dei

monociti attraverso gli spazi fra le cellule endoteliali e

dall'esposizione degli anticorpi legati alla membrana dei

linfociti dagli specifici antigeni cellulari (vedi Figura

4 A). In questo contesto le cellule endoteliali possono

soccombere allo stress, indotto dall'ossigeno reattivo prodotto

dall'interazione dei linfociti e delle cellule mesenchimali,

mentre nella stessa area periciti, fibroblasti e cellule muscolari

lisce proliferano in maniera Ras dipendente portando a ispessimento

della parete dei vasi. Queste evento fondamentale determina ipossia

in condizioni di stress (per esempio il freddo) e di povertà

di ATP. In queste condizioni l'ossigeno reattivo non può

essere tamponato e può causare ulteriore danno alle cellule

endoteliali e ad attivazione delle cellule della muscolatura liscia

dei vasi, dei periciti e dei fibroblasti. Il processo è

ulteriormente amplificato dalla stabilizzazione non specifica di

molti recettori delle citochine da parte dell'ossigeno

reattivo.

Questo

passo probabilmente corrisponde al primo sintomo della sclerodermia.

Il fenomeno di Reynaud ricorrente può essere la diretta

conseguenza delle modificazioni strutturali dei vasi e dell'alterato

controllo del tono vascolare, dovuto dallo sbilanciamento fra

mediatori della vasodilatazione e della vasocostrizione. A questo

stadio il paziente può avere i primi segni di fibrosi cutanea

e viscerale (Figura

2 B).

Le

cellule mesenchimali divengono progressivamente ipersensibili alle

citochine, indotte dell'ossigeno reattivo locale. Le citochine

attivano i precursori delle cellule mesenchimali e portano alla

trasformazione dei fibroblasti in miofibroblasti.

La

continua sintesi del collageno e di altri componenti della matrice

extracellulare causa fibrosi della cute e dei visceri. Le profonde

alterazioni dell'architettura degli organi interni e le

importanti alterazioni microvascolari sono responsabili dell'ipossia

tissutale, che diviene il meccanismo principale del mantenimento

della produzione di ossigeno reattivo e dei processi fibrotici, che

avvengano attraverso alcuni meccanismi, indipendenti l'uno

dall'altro e indipendenti dal fattore isoforme 1α,

indotto dall'ipossia (Figura 4C).

Quando la

reazione infiammatoria si attenua, la malattia scompare. A questo

punto l'atrofia rimane l'aspetto dermatologico

principale, mentre l'estensione della sofferenza degli organi

interni determina la prognosi finale (Figura 4D).

Il rimodellamento di lungo periodo, che modifica i profili delle

metalloproteinasi della matrice e stimola i linfociti T, può

risolvere la fibrosi tissutale.

Conclusioni

Molti

aspetti della patogenesi della sclerodemia devono essere ancora

chiariti. I profili di trascrizione hanno messo in evidenza aspetti

tipici della malattia, che sono gli stessi sia delle aree colpite che

delle aree non colpite. La maggioranza dei geni può essere

indotta dalla TGF-β, dai Ras, dall'ossigeno reattivo; è

stata trovata un'ansa che lega i recettori della

tirosin-chinasi (Ras, ossigeno reattivo ed ERK1/2) con i recettori

del TGF-β e del CTGF. Questi circuiti attivano i fibroblasti.

L'inibizione

specifica delle vie di segnalazione da parte degli inibitori della

tirosin chinasi, come il PDGFR, gli inibitori della treonin chinasi,

come i recettori del TGF-β, e gli inibitori della farnesil

transferasi, come il Ras, possono interferire con la malattia. Se gli

autoanticorpi cessano di essere di rilevanza funzionale in alcuni

pazienti, può essere possibile intraprendere prove con

anticorpi contro le cellule B. L'identificazione di indicatori

della gravità della malattia, come gli aspetti di

trascrizione, l'ossigeno reattivo cellulare, le indicazioni del

danno del DNA e i livelli di collageno e l'actina del muscolo

liscio nei monociti periferici o nei fibroblasti, saranno basilari

per lo sviluppo di terapie specifiche, a seconda degli aspetti della

malattia e del loro stadio e per l'identificazione degli

obiettivi finali ben definiti per intraprendere delle prove cliniche.

Il lavoro

è corredato di 103 voci bibliografiche.

Vuoi citare questo contributo?