Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Settembre 2009 - Volume XII - numero 7

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

La

sclerodermia (prima parte)

Membro

della Commissione Nazionale Vaccini

Indirizzo

per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it

La

sclerodermia fa parte delle malattie reumatologiche,

insieme all’artrite reumatoide, al lupus eritematoso sistemico,

alla dermatomiosite e a tante altre. E’ relativamente rara in

età pediatrica, nella quale predomina la forma limitata alla

cute. La malattia presenta spesso notevoli difficoltà

diagnostiche, anche perché è poco conosciuta nei suoi

aspetti fondamentali.

Di

recente sul NEJM ne è comparsa una revisione completa,

eseguita da due autori Italiani (dell’Università di

Ancona il primo e dell’Università di Napoli il secondo),

e da un autore tedesco dell’Università di Colonia,

(Gabrielli A, Avvedimento EV, Krieg T. Sclerodermia. N Engl J Med

2009;360:1989-2003) : un clinico medico, un ricercatore e un

dermatologo, a testimonianza dei diversi aspetti della malattia e

della sua multidiscipinarietà. Penso possa essere utile

percorrere insieme i vari aspetti della malattia, con riferimento

particolare ai meccanismi che ne sono alla base.

La

sclerodermia (“scleroderma” per gli anglosassoni) è

una malattia complessa, caratterizzata da 3 componenti essenziali:

- Estesa fibrosi

- Alterazioni vascolari

- Autoanticorpi verso numerosi antigeni cellulari (vedi Figura 1 e Figura 2).

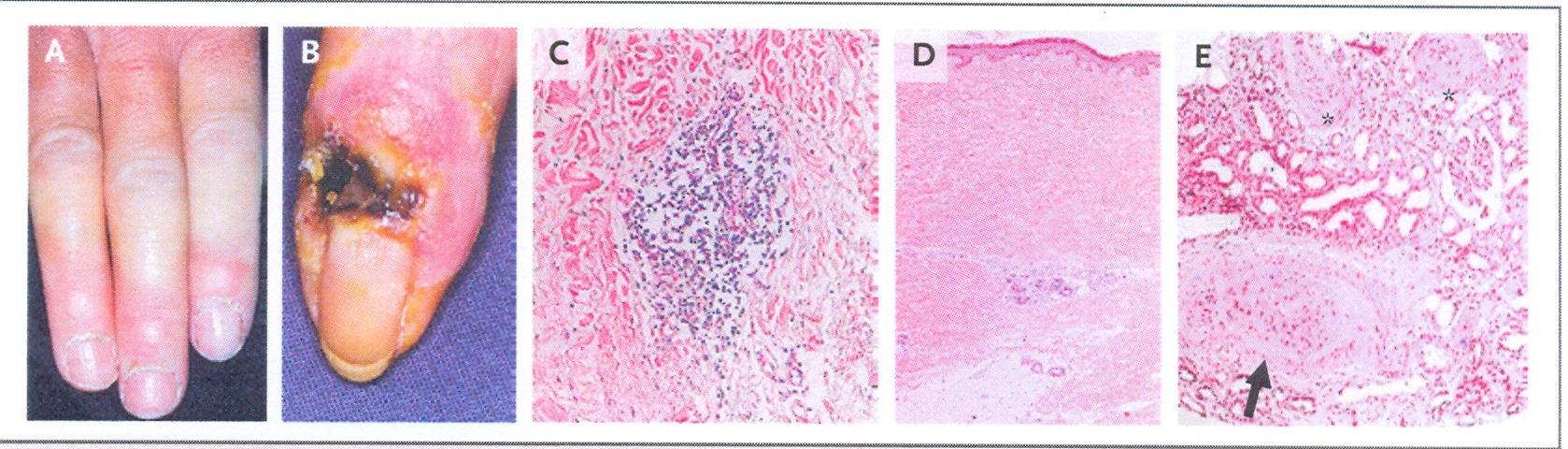

Nella

figura A si nota l’ipercheratosi delle pieghe ungueali di un

paziente in fase edematosa di una sclerodermia cutanea limitata. La

figura B mostra un’ulcerazione sulla punta di un dito in un

paziente con una limitata sclerodermia cutanea. La figura C mostra

un’infiltrato linfo-istiocitario intorno a un vaso sanguigno in

un frammento di cute (colorazione ematossilina eosina). Nella figura

D una biopsia cutanea di un paziente, con una forma diffusa iniziale

di sclerodermia, mostra un’intensa deposizione di matrice

collagena nel derma, che si estende fino al grasso sottocutaneo

(colorazione ematossilina cosina). La figura E mostra un ispessimento

dell’intima e della media di un’arteria interlobare

(freccia) e di due arterie arcuate (asterisco) nel rene di un

paziente con sclerodermia. Il glomerulo è parzialmente

collassato e l’epitelio tubulare è atrofico. E’

presente fibrosi con infiltrazione di cellule mononucleate

nell’interstizio (colorazione ematossilina cosina).

Nella

sclerodermia sono riconosciuti due fondamentali sottogruppi:

- Sclerodermia cutanea limitata, nella quale la fibrosi è limitata essenzialmente alle mani, alle braccia e alla faccia; il fenomeno di Raynaud è presente da molti anni, prima della fibrosi; è frequente un’ipertensione polmonare e si ritrovano anticorpi anticentromero nel 50-90% dei pazienti;

- Sclerodermia cutanea diffusa, un’affezione rapidamente progressiva che colpisce larghe aree della cute e comprende uno o più organi interni.

Gli

Autori pensano che l’acronimo CREST (calcinosi + Reynaud

fenomeno + esofagea alterata motilità + sclerodattilia +

teleangectasia) sia da abbandonare, perché non indica il

complesso dell’interessamento cutaneo e degli organi interni:

rare volte i pazienti con sclerodermia non hanno interessamento

cutaneo.

A volte è

presente una sindrome da sovrammissione di sclerodermia, lupus

eritematoso sistemico, artrite reumatoide, polimiosite e sindrome di

Sjogren.

Nessuna

delle classificazioni proposte riflette a sufficienza l’eterogeicità

delle manifestazioni cliniche della sclerodermia.

E’

questa la ragione principale delle riconosciute difficoltà

diagnostiche, e della multidisciplinarietà.

A.

Autoanticorpi

classici |

Aspetti

clinici |

Nuovi

autoanticorpi |

Ruolo |

Anti-topoisomerasi

I |

Sclerodermia

cutanea diffusa |

Cellula

endoteliale |

Induce

apoptosi delle cellule endoteliali |

Proteine

anticentromero |

Sclerodermia

cutanea limitata |

Anti-FBN

1 |

Attivazione

dei fibroblasti umani normali |

Polimerasi

I/II anti-RNA |

Sclerodermia

cutanea diffusa, interessamento renale |

Anti-MMP

1 e 3 |

Previene

la degradazione delle proteine ECM |

Antipolimiosite,

sclerosi |

Poliomiosite,

calcinosi |

Anti-PDGFR |

Stimola

i fibroblasti umani normali, attraverso Ha-Ras-ERK 1/2-ROS |

Antifibrillarina

(U3RNP) |

Sclerodermia

cutanea diffusa, interessamento degli organi interni |

Anti-Nag-2 |

Induce

apoptosi delle cellule endoteliali |

Anti-Th/To |

Sclerodermia

cutanea limitata, fibrosi polmonare |

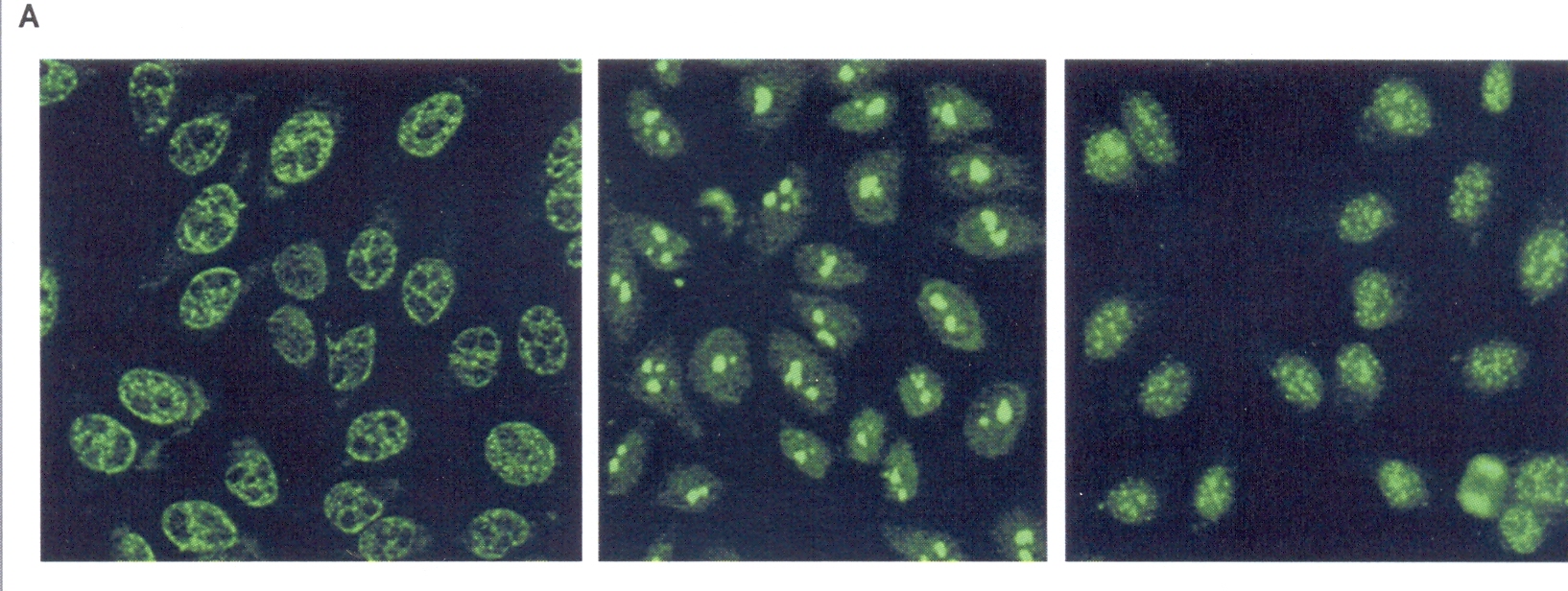

La figura

2 (parte A) a sinistra mostra la colorazione degli anticorpi

antinucleo. Questo quadro di colorazione nucleare punteggiata si

ritrova nel 30% dei pazienti con sclerodermia diffusa e suggerisce la

presenza di anticorpi anti-topoisomerasi I. La colorazione omogenea

del nucleo si ritrova nella figura al centro nel 25-50% dei pazienti

con sindrome sovrapposta miosite-sclerodermia. Una colorazione

omogenea che interessi il nucleolo (non presente nelle figure) si

ritrova in modo specifico nella sclerodermia diffusa (5% dei

pazienti). Gli antigeni nucleolari sono l’RNA polimerasi, la

fibrillina, Th/TO o pm-scl. Il quadro di colorazione

anticorpo-anticentromero (parte destra) può essere associato a

ipertensione polmonare: 70-80% dei pazienti con sclerodermia cutanea

limitata. Gli antigeni sono proteine cinetocore delle regione dei

centromeri dei cromosomi. La parte B della

Figura 2 mostra gli autoanticorpi classici e scoperti da poco della

sclerodermia. ECM indica la matrice proteica extracellulare. ERK ½

indica la chinasi 1, regolatrice del segnale extracellulare: FBN-1

indica la fibrillino 1. MMP 1 e 3 della matrice sono delle

metalloproteinasi 1 e 3. Nag-2 indica il gene attivato dai farmaci

non-steroidei anti-infiammatiri. PDGFR indica il recettore del

fattore di crescita delle piastrine; ROS = specie reattive

all’ossigeno.

La

sclerodermia può portare a gravi disfunzioni e ad

insufficienze di quasi tutti gli organi interni. Esiste comunque una

grande eterogeinicità, come si vede nella Tabella

1. L’interessamento dei visceri è il fattore

principale nel determinare la prognosi. I reni, l’esofago, il

cuore e i polmoni sono i più colpiti. L’interessamento

renale può essere controllato con l’uso degli inibitori

dell’enzima convertente. La disfunzione esofagea, fortemente

debilitante, è la complicazione viscerale più comune e

l’interessamento polmonare è la causa principale di

morte.

I

meccanismi che stanno alla base dell’interessamento viscerale

non sono chiari, nonostante i progressi ottenuti nel trattamento di

queste complicazioni.

Reperto |

Sclerodermia

cutanea diffusa |

Sclerodermia

cutanea limitata | ||||||

Stati

Uniti

(n.

119) |

Francia

(n.

30) |

Germania

(n.

484) |

Italia

(n.

177) |

Stati

Uniti

(n.

128) |

Francia

(n.

97) |

Germania

(n.

674) |

Italia

(n.

565) | |

Percentuale

di pazienti |

Percentuale

di pazienti | |||||||

Calcinosi |

23 |

16 |

Non

rilevato |

20 |

42 |

36 |

Non

rilevato |

22 |

Fenomeno

di Raynaud |

97 |

100 |

94,2 |

94 |

99 |

99 |

96,3 |

96 |

Interessamento

articolare |

98 |

70 |

56,6++ |

22 |

78 |

65 |

44,9++ |

16 |

Dismotilità

esofagea |

67 |

79 |

69,3 |

69 |

67 |

63 |

59,2 |

55 |

Fibrosi

polmonare |

30 |

57 |

56,1 |

71+++ |

37 |

30 |

20,8 |

53+++ |

Ipertensione

art. polmonare

isolata |

2 |

12 |

27,7 |

Non

rilevata |

31 |

9 |

60 |

Non

rilevata |

Interessamento

cardiaco |

11§ |

10§ |

23§§ |

32§§§ |

19§ |

14§ |

12§§ |

23§§§ |

Ridotto

LVEF# |

20° |

15° |

Non

rilevato |

Non

rilevato |

6° |

12°° |

Non

rilevato |

Non

rilevato |

Crisi

renali |

17 |

7 |

15,9 |

12 |

2 |

0 |

9,1 |

6 |

+Lo

studio italiano comprende un terzo gruppo di pazienti che avrebbero

una forma intermedia di sclerodermia cutanea: questi dati non sono

riportati in tabella

++Questo

gruppo include pazienti con interessamento muscolare e articolare

+++Questo

valore include pazienti che hanno ipertensione polmonare isolata

§

In questo gruppo l’interessamento cardiaco viene definito come

la presenza di aritmia, che richiede trattamento

§§

Questo valore include pazienti con uno dei seguenti quadri:

palpitazione, disturbi della conduzione, disfunzione della diastole

§§§

Questo valore include pazienti con uno dei seguenti quadri:

pericardite, insufficienza cardiaca congestizia, grave aritmia o

disturbi della conduzione

°

Il LVEF (frazione di eiezione del ventricolo sinistro) è

inferiore al 50% all’ecocardiografia o è presente una

disfunzione diastolica

Epidemiologia

e predisposizione genetica

Gli studi

di prevalenza e d’incidenza della sclerodermia sono

contraddittori, sia per le variazioni metodologiche sia per le

differenze geografiche.

I dati

disponibili indicano una prevalenza da 50 a 300 casi/1 milione di

persone e un’incidenza da 2,3 a 22,8 casi per milione di

persone per anno. Le donne sono a rischio di sclerodermia più

degli uomini, con un rapporto da 3:1 a 14:1. Fra i neri c’è

un lieve aumento della suscettibilità. La concentrazione nelle

famiglie, l’alta frequenza di altre malattie autoimmunitarie

(nel nucleo familiare), la differenza dei fenotipi a seconda dei

gruppi etnici, tutto suggerisce che fattori genetici contribuiscano

alla sclerodermia. C’è una forte evidenza di un legame

fra alcune molecole HLA di classe II con fenotipi clinici e

particolari autoanticorpi. Tutto concorre a far ritenere che la

sclerodermia non sia una malattia ben definita, ma una sindrome che

comprende vari fenotipi.

Componenti

ambientali (come virus, farmaci, cloruro di vinile e silicio) possono

indurre fenotipi clinici, che sono simili o identici alla

sclerodermia. Molte descrizioni indicano che, durante la gravidanza,

i linfociti fetali e materni possono attraversare la placenta e

iniziare una reazione trapianto contro ospite che culmina nella

sclerodermia. Ci sono somiglianze cliniche, sierologiche e

isto-patologiche fra sclerodermia e malattia trapianto contro ospite:

cellule allogeniche sono state trovate nel sangue periferico e in

biopsie cutanee, ottenute da pazienti con sclerodermia. Mancano

tuttavia prove certe che queste cellule partecipino alla patogenesi

della sclerodermia.

Lesioni

precoci e tardive

Lesioni

vascolari sono un evento precoce nella sclerodermia.

Alterazioni

precoci vascolari e infiammatorie

Esse

precedono la fibrosi e interessano i piccoli vasi, particolarmente le

arteriole. Le lesioni vascolari, che interessano virtualmente tutti

gli organi, consistono di ampie aperture fra le cellule endoteliali,

perdita d’integrità del rivestimento endoteliale e

vacuolizzazione del citoplasma delle cellule endoteliali. Ci sono

inoltre molti strati laminari, infiltrati perivascolari di cellule

immunitarie mononucleate (con rari linfociti) nella parete dei vasi,

lesioni ostruttive microvascolari e rarefazione dei capillari. Una

notevole povertà dei piccoli vasi è un aspetto

caratteristico degli ultimi stadi della sclerodermia.

Esiste un

difetto nella vasculogenesi, nonostante la perdita progressiva dei

vasi sanguigni e gli alti livelli del fattore di crescita degli

endoteli vascolari, causati dalla risposta adattiva all’iposia.

Il perché di questo paradosso non è chiaro. Citochine

infiammatorie, come il tumor necrosis factor α, possono

stimolare e inibire l’angiogenesi, a seconda della durata dello

stimolo.

Fibrosi

La

fibrosi gradualmente rimpiazza la fase infiammatoria della

sclerodermia e rompe l’architettura del tessuto colpito. Essa è

la causa dei principali sintomi della malattia. La fibrosi cutanea

inizia dagli strati più profondi del derma e più

superficiali del sottocutaneo; essa avviene contemporaneamente alle

lesioni dei microvasi, alla riduzione delle appendici e alla perdita

delle strutture reticolari della rete. La composizione della matrice

accumulata varia con lo stadio della malattia. Una mescolanza di

diversi tipi di collagene, proteoglicani e fibre elastiche, compresa

la fibrillina, sono tipici dei primi stadi, mentre il collagene tipo

I si accumula negli stadi tardivi.

Tipi

cellulari nelle lesioni

Cellule

endoteliali

Le

cellule endoteliali sono colpite per prime nella sclerodermia. Nelle

lesioni precoci c’è una apoptosi delle cellule

endoteliali o cambiamenti del fenotipo endoteliale in assenza di

proliferazione endoteliale o di differenziazione dei precursori. La

mobilitazione dei precursori endoteliali dal midollo osseo è

in relazione alla gravità della malattia. L’interazione

dei progenitori delle cellule endoteliali con le piastrine e con il

fattore di crescita, derivato-dalle piastrine (PDGF) è

essenziale per la maturazione e il reclutamento dei precursori

endoteliali. Lo spazio perivascolare è una sede preferita per

le lesioni precoci della sclerodermia. L’ispessimento

progressivo della parete e gli infiltrati perivascolari sono aspetti

delle lesioni vascolari in questo compartimento, indicando

l’interessamento delle cellule vascolari del muscolo liscio e

dei periciti.

Periciti

e cellule del muscolo liscio

I piccoli

vasi contengono cellule muscolari lisce e periciti. I periciti hanno

la potenzialità di differenziarsi in cellule della muscolatura

liscia dei vasi, fibroblasti, e miofibroblasti (cellule contrattili

specializzate, esprimenti α-actina del muscolo liscio e la

variante ED-A di aggancio della fibronectina) e d’influenzare

la proliferazione delle cellule endoteliali.

L’aumentato

spessore della parete vascolare, causato dalla proliferazione delle

cellule muscolari lisce dei vasi, indica che queste cellule stanno

rispondendo all’insulto che porta alla sclerodermia. I periciti

nelle lesioni iperesprimono numerosi recettori delle citochine,

incluso il recettore per il fattore di crescita, derivato-dalle

piastrine (PDGF), ma questo avviene solo nelle lesioni precoci e in

pazienti con fenomeno di Reynaud e anticorpi antinucleo. Queste

cellule proliferano e contribuiscono ad aumentare lo spessore della

parete. Complessivamente le modificazioni cellulari delle lesioni

precoci sono a danno delle cellule endoteliali, dei periciti

proliferanti, delle cellule muscolari lisce e delle cellule immuni

dello spazio perivascolare. Le cellule endoteliali sono il solo tipo

di cellule mesenchimali che è sottoposto alla apoptosi nella

sclerodermia precoce, mentre le cellule muscolari lisce e i periciti

proliferano vigorosamente.

Fibroblasti

I

fibroblasti concorrono alla produzione, deposizione e rimodellamento

del collageno e degli altri componenti della matrice extracellulare.

I fibroblasti nella sclerodermia sono eterogenei per quanto riguarda

la sintesi del collageno: l’iperproduzione del collageno è

dovuta all’aumentata trascrizione o alla aumentata stabilità

dell’RNA messaggero specifico del collageno. L’aumentata

trascrizione dei geni del collageno nelle cellule della sclerodermia

è autonoma e mantenuta in vitro da molti passaggi. I

fibroblasti nella sclerodermia possono convertirsi in miofibroblasti

e possono iperesprimere numerose citochine (cioè fattore di

crescita β trasformante (TGF-β), proteina 1 chemioattraente

i monociti) e recettori del fattore di crescita β trasformante

(TGF-β). Questi reperti sottolineano il ruolo delle anse

autocrine nel sostenere la reazione fibrotica. Inoltre i fibroblasti

in pazienti con sclerodermia contengono un eccesso di ossigeno

reattivo. L’origine dei fibroblasti attivati nella cute e negli

organi interni dei pazienti con sclerodermia è ancora oggetto

di dibattito. I fibroblasti possono essere sottoposti a

un’attivazione locale od originare dai periciti locali, dalle

cellule staminali mesenchimali o dalle cellule progenitrici (cioè

dai fibrociti), reclutati dalla circolazione.

Cellule

mononucleate

Gli

infiltrati cellulari nelle lesioni precoci della sclerodermia

consistono principalmente di cellule T, macrofagi, cellule B e

mastcellen. Le cellule T nelle lesioni cutanee sono soprattutto

cellule TCD4+: esse mostrano indicatori di attivazione ed espansione

monoclonale e sono soprattutto cellule T2 helper (Th2). Queste

caratteristiche sono parallele all’aumento dei livelli serici

delle citochine, derivate dalle cellule Th2. Nella cute si trovano

anche cellule CD20+, che possono contribuire alla patogenesi della

fibrosi, attraverso la secrezione d’interleuchina 6 e di TGF-β,

e la produzione di autoanticorpi.

Mediatori

solubili

Citochine

e fattori di crescita

Lo studio

dei profili di trascrizione del genoma dei campioni di cute, ottenuti

da pazienti con sclerodermia, hanno fornito delle prove dirette

sull’azione delle citochine nell’attivazione dei

fibroblasti.

TGF-β

La TGF-β

è una potente citochina profibrotica. Un gruppo di geni

TGF-β-dipendenti sono iperespressi nei campioni bioptici,

prelevati dalle lesioni della sclerodermia. Il TGF-β è

anche il più forte induttore dei miofibroblasti: esso modula

l’espressione dei recettori di diverse citochine, inclusi i

recettori per il TGF-β e il PDGR. Nei fibroblasti della

sclerodermia, il TGF-β stimola inoltre il fattore di crescita

del tessuto connettivo (CTGF), una proteina ricca di cisteina,

appartenente alla famiglia CCN del fattore di crescita della matrice

cellulare (CYR61, CTGF e NOV (nefroblastoma iperespresso)) che ha

attività biologiche simili a quelle del TGF-β. Il TGF-β

ha altre importanti caratteristiche, essenziali per la genesi della

sclerodermia.

PDGF

Il

fattore di crescita delle piastrine (PDGF), legato alla guarigione e

alla fibrosi delle piastrine, può avere un ruolo nella

sclerodermia. La presenza di anticorpi stimolatori il PDGF nel siero

di pazienti con sclerodermia, il forte stimolo del PDGF sul passaggio

da pericito a fibroblasti, la presenza di alti livelli di PDGF e del

suo recettore β nelle lesioni dei pazienti con sclerodermia, e i

benefici effetti degli inibitori selettivi del PDGF, tutto indica

l’importanza del PDGF nella sclerodermia. Infatti gli inibitori

del PDGF possono avere un effetto favorevole nella sclerodermia.

Altre

citochine e sostanze attive biologicamente

L’endotelina-1

agisce insieme al TGF-β nel convertire i fibroblasti in

miofibroblasti. L’effetto benefico degli inibitori del

recettore dell’endotelina-1 in pazienti con sclerodermia indica

che l’endotelina-1 è un importante molecola in questa

malattia. L’inibizione dell’endotelina può

attenuare l’iperstimolazione del TGF-β nella sclerodermia.

Molte altre citochine sono state implicate nella angiogenesi,

angiostasi, fibrosi e infiammazione localizzata nella sclerodermia. A

oggi non ci sono prove convincenti che colleghino i livelli e

l’attività di queste citochine con uno o più

eventi patologici in questa malattia (vedi Tabella

2).

Componenti

della matrice extracellulare e loro recettori

La

caratteristica della sclerodermia è l’eccessiva

deposizione dei componenti della matrice extracellulare, causata

dall’iperproduzione di collagene e di altre glicoproteine

(fibronectina e fibrillina). La disposizione macromolecolare del

collageno è alterata dai legami che si vedono normalmente

nelle ossa, ma non nella matrice del collageno della cute; questi

legami sono formati da lisil-idrossilasi 2, aumentata nella

sclerodermia.

Le

molecole della matrice extracellulare modulano le risposte cellulari

regolando l’attività delle citochine e dei fattori di

crescita. Ci sono molte prove che l’interferenza fra diverse

integrine e la molecole della matrice extracellulare determini

l’attivazione della maggior parte delle citochine e dei fattori

di crescita che interagiscono direttamente con le cellule bersaglio.

Complessivamente la matrice extracellulare alterata nella

sclerodermia determina un ambiente che amplifica l’attivazione

di cellule mediata dai recettori.

Autoanticorpi

La

sclerodermia è associata a molti anticorpi, alcuni dei quali

sono importanti come indicatori diagnostici. Le prove per gli

anticorpi contro la topoisomerasi I (Scl-70), le proteine associate

ai centromeri e gli antigeni nucleari possono essere utili nella

diagnosi e nel formulare la prognosi. Sebbene gli anticorpi si

correlino con la gravità della malattia e il rischio di

complicazioni organo-specifiche, la loro rilevanza patogenetica non è

chiara. Recentemente sono stati descritti autoanticorpi diretti verso

antigeni non nucleari (vedi Figura 2), inclusi

gli anticorpi contro antigeni della superficie cellulare. Gli

anticorpi con i recettori PDGF sembrano essere agonisti, perché

essi stimolano una specifica cascata di segnalazione. tuttavia la

specificità di questi autoanticorpi stimolatori rimane ancora

da essere stabilita. Lo stesso tipo di autoanticorpi diretti contro

il PDGF è stata trovata nelle immunoglobuline, ottenute dal

siero di pazienti con malattia trapianto contro ospite di tipo

sclerodermatoso; un significativo benefico effetto degli inibitori

del recettore PDGF è stato riportato in casi di malattia

trapianto contro ospite di tipo sclerodermatoso.

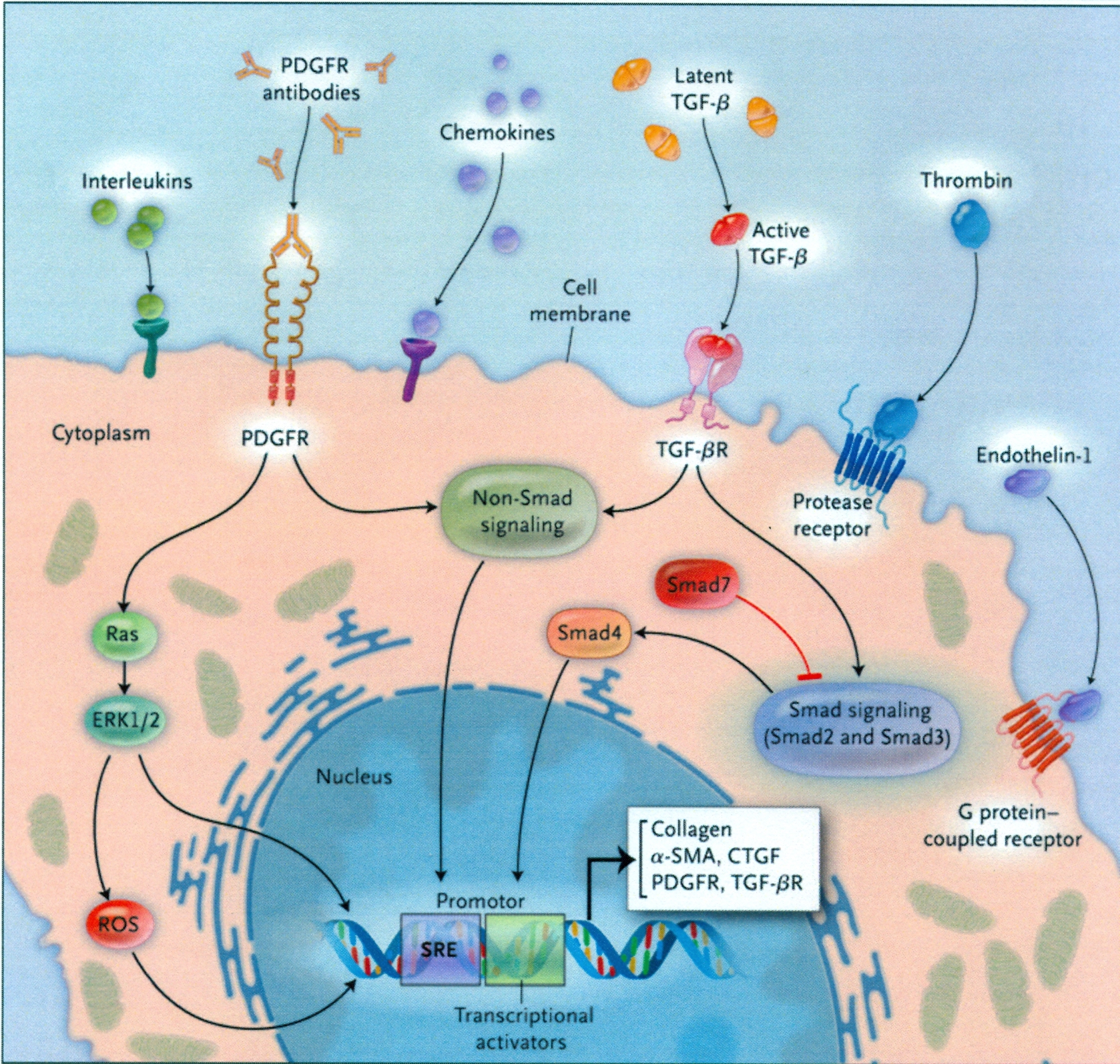

Figura

3. Attivazione dei fibroblasti nella sclerodermia.

Fattori

esterni, come le interleuchine, le chemochine, la trombina,

l’endotelina-1, i fattori di crescita, l’ossigeno

reattivo (ROS), e gli anticorpi attivanti provocano la cascata dei

fibroblasti. Per esempio, la fosforilazione dello Smad2 provoca la

cascata da Smag-3 a Smag-1, che interagisce con lo Smag 4 e regola la

trascrizione del gene nel nucleo. L’attivazione dei recettori

del fattore di crescita β trasformante (TGF- βR) porta

all’attivazione di vie che non interessano gli Smad e che

modulano i fattori di trascrizione. Queste vie s’intersecano

con le vie indotte dall’attivazione dei recettori del fattore

di crescita derivato dalle piastrine (PDGFR), che portano a una

complessa rete di segnalazione intracellulare. E’ stimolata la

produzione di proteina della matrice extracellulare, citoscheletro,

citochine e recettori delle citochine, che partecipano in molte anse

regolatorie all’attivazione prolungata dei fibroblasti. CTGF =

fattore di crescita del tessuto connettivo. ERK1/2 = chinasi 1 e 2

regolanti il segnale extracellulare, α-SMA, α-attina del

muscolo liscio ed elemento sierico SRE di risposta.

Tabella

2. Citochine, fattori di crescita e sostanze biologicamente

attive, interessate nella patogenesi della sclerodermia

Fattori |

Cellule

interessate |

Importanza

patogenetica |

Effetti

nella sclerodermia |

Interleuchina-1 |

Macrofagi,

monociti |

Ha

un ruolo nella produzione d’interleuchina 6 e di PDGF-α

da parte dei fibroblasti |

Soprattutto

espressa nei fibroblasti della cute |

Interleuchina

4 |

Linfociti

Th2 |

Stimola

la proliferazione di fibroblasti, la chemiotassi e la sintesi del

collageno; stimola la produzione di TGF-β, CTGF e TIMP-1<,

aumenta l’espressione delle molecole di adesione delle

cellule endoteliali |

Aumentati

livelli nel siero; aumento delle proteine e dell’espressione

dei geni nella cute e nei fibroblasti in

Cultura;

aumenta il numero dei linfociti T che producono interleuchina 4 |

Interleuchina

6 |

Fibroblasti,

macrofagi, cellule endoteliali, cellule B, cellule T |

Stimola

il collagene e la sintesi di TIMP-1; promuove una risposta immune

polarizzata sui Th2 |

Livelli

aumentati nei tessuti e nel siero; > produzione in vitro da

parte dei PBMC e dei fibroblasti in coltura |

Interleuchina

8 |

Macrofagi

alveolari, fibroblasti polmonari, fibroblasti della cute |

Serve

come potente chemoattrattivo e attivatore dei neutrofili; promuove

la chemiotassi dei fibroblasti |

Elevati

livelli nel siero, nella cute e nel liquido di lavaggio

bronco-alveolare |

Interleuchina

10 |

Cellule

B attivate, monociti |

Promuove

una risposta immune predominante Th2, che induce sintesi del

collageno |

Livelli

aumentati nel siero |

Interleuchina

13 |

Linfociti

Th2 |

Induce

fibrosi attraverso un meccanismo TGF-β-dipendente e

TGF-β-indipendente |

Livelli

aumentati nel siero |

Interleuchina

17 |

Linfociti

Th1 e Th2 |

Induce

proliferazione di fibroblasti; stimola i fibroblasti a produrre

collageno, interleuchina 6 e PDGF, stimolando i macrofagi a

produrre TNF-α e interleuchina 1; induce la produzione da

parte delle cellule endoteliali di interleuchina 1 e aumenta

l’espressione dell’interleuchina 6, ICAM-1 e VICAM-1 |

Livelli

aumentati nel siero; iperespressione nella cute |

TGF-β |

Macrofagi,

fibroblasti, cellule T, cellule B, piastrine, cellule endoteliali |

Induce

proliferazioni di fibroblasti e produzione di CTGF ed

endotelina-1; stimola la sintesi del collageno, fibronectina,

proteoglicani; inibisce la degradazione della matrice

extracellulare per la ricorra sintesi di MMP e l’induzione

di TIMP-1; stimola l’espressione dei recettori di TGF-β

e di PDGF |

Elevati

livelli di TβRI in vivo; elevati livelli di TGF-β nella

cute in alcuni sedi; elevata espressione ed elevati livelli di

fosforilazione di effettori Smad2 i Smad3 della via di

segnalazione TGF-β |

CTGF

(CCN2) |

Fibroblasti,

cellule endoteliali, cellule muscolari lisce |

Indotto

dal TGF-β, interleuchina 4 e VEGF; induce proliferazione

chemiotassi dei fibroblasti e stimola la produzione di matrice

extracellulare |

Livelli

elevati nel siero; aumentata espressione del gene nella cute e nei

fibroblasti in vitro |

TNF-α |

Macrofagi,

cellule T, cellule B, cellule endoteliali, fibroblasti, cellule

muscolari lisce dei vasi |

Stimola

risposte fibrotiche o antifibrotiche, dipendendo da condizioni

sperimentali |

Prognosi

contraddittoria in pazienti con sclerodermia trattati con

antagonista del TNF-α |

MPC-1 |

Macrofagi,

fibroblasti, cellule endoteliali |

Stimola

la produzione di collagene in parte attraverso il TGF-β;

regola la migrazione dei monociti e delle cellule Th2 |

Elevati

livelli nel siero; aumenta spontaneamente la produzione di PBMC;

aumenta l’espressione nelle lesioni cutanee. |

MCP-3 |

Cellule

mononucleate, fibroblasti cutanei |

Promuove

i movimenti dei leucociti; attiva il promotore del collageno

proa2(I)-gene reporter |

Aumenta

l’espressione nelle biopsie cutanee di pazienti con

sclerodermia iniziale e nelle culture di fibroblasti, ottenuti da

biopsie cutanee |

PDGF |

Piastrine,

macrofagi, cellule endoteliali, fibroblasti |

Serve

come mitogeno e chemioattraente per i fibroblasti; induce la

sintesi di collageno, fibronectina, proteoglicani; stimola la

secrezione di TGF-β tipo I, MCP-1, interleuchina-6 |

Eleva

l’espressione del PDGF e del PDGF nella cute; aumento i

livelli nei liquidi biologici con il lavaggio bronco alveolare |

Endotelina-1 |

Cellule

endoteliali, fibroblasti, cellule muscolari lisce. |

Attiva

le cellule muscolari lisce; induce la proliferazione e la

chemiotassi dei macrofagi e delle cellule muscolari lisce dei

vasi; differenzia i fibroblasti in mio fibroblasti; aumenta la

produzione della matrice extracellulare da parte dei fibroblasti |

Aumenta

i livelli nel siero e nei liquidi di lavaggio bronco alveolari;

aumenta l’espressione nei tessuti |

IGF-II |

Cellule

fetali |

Stimola

in vitro la produzione di collageno tipo I e fibronectina nei

fibroblasti polmonari di soggetti con sclerodermia |

Aumenta

il gene e l’espressione delle proteine nei fibroblasti

polmonari; aumenta l’immunocolorazione nella malattia

polmonare, legata alla sclerodermia |

Angiotensina

II |

Fibroblasti

cutanei |

Aumenta

la produzione di collageno tipo I |

Aumenta

i livelli nel siero, aumenta l’espressione del gene nelle

colture di fibroblasti; aumenta l’espressione nelle biopsie

cutanee di pazienti con sclerodermia cutanea limitata |

CCL2

= indica la chemochina legante 2; CTGF = fattore di crescita del

tessuto connettivo (conosciuto anche come CCN2); ICAM-1 = molecola 1

di adesione intracellulare; IGF-II = fattore II di crescita,

insulino-simile; MCP ! = proteina I chemoattraente mi monociti; MCP-3

= proteina 3 attraente i monociti; MMP = metallo proteinasi della

matrice; PBMC = cellule mononucleate del sangue periferico; PDGF =

fattore di crescita, derivato dalle piastrine; TβRI = fattore β

di crescita di trasformazione del recettore tipo I; Th1 = cellule T

helper, tipo I; Th2 = cellule T helper tipo 2; TIMP-1 = inibitore

tissutale dell’MMP 1; TNF-α = tumor necrosis factor α;

VCAM-1 = molecola 1 di adesione cellulare dei casi; VEGF = fattore di

crescita endoteliale dei casi.

Vuoi citare questo contributo?