Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Gennaio 2012 - Volume XV - numero 1

M&B Pagine Elettroniche

I Poster degli specializzandi

Un'asimmetria

oculare degna di nota

U.O.

Oncoematologia Pediatrica, AOUP S. Chiara, Pisa

Indirizzo

per corrispondenza: elenachiocca@hotmail.com

B.

è una bambina di 6 anni che, circa 1 mese prima della nostra

osservazione, inizia a presentare un'asimmetria della rima

palpebrale (Figura

1), notata occasionalmente dai

genitori, associata a disappetenza e tosse secca stizzosa. Per il

persistere della sintomatologia, la bambina

viene condotta dal proprio curante che, mette in evidenza la presenza

di un soffio cardiaco, mai riscontrato in precedenza.

Figura

1.

Viene

quindi eseguita una valutazione cardiologica e all'ecocolordoppler

eseguito si evidenzia la presenza di un versamento pericardico di

discreta entità ( circa 14 mm). Nel sospetto di un'eziologia

infettiva, la bambina viene ricoverata presso l'U.O. di Pediatria

della città di origine dove vengono eseguiti es. ematochimici,

risultati nella norma, ed un Rx Torace con riscontro di slargamento

del mediastino superiore e inferiore con versamento pleurico sx. La

bambina viene quindi trasferita presso l'U.O. di Oncoematologia

Pediatrica del nostro Ospedale. Le condizioni cliniche all'ingresso

sono ottime; B. si presenta apiretica e asintomatica. All'esame

obiettivo risulta evidente l'asimmetria della rima palpebrale; in

particolare a sinistra si evidenzia la presenza di miosi associata a

ptosi palpebrale ed enoftalmo, compatibile

con sindrome di Horner

acquisita. Si evidenzia inoltre una lieve tumefazione parenchimatosa

che dalla regione sovraclaveare sinistra si estende alla regione

laterale sinistra del collo (Figura 2).

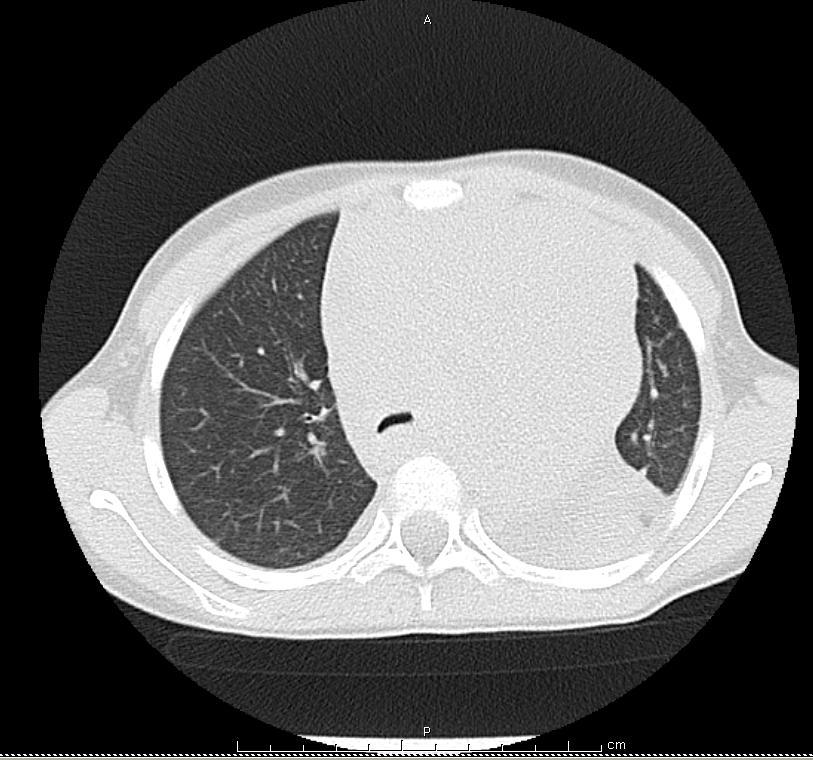

Nel

sospetto di una neoformazione a livello del torace si esegue quindi

una TC Torace con riscontro di voluminosa massa mediastinica

anteriore, paramediana sx, estesa dalla regione laterocervicale

inferiore sx fino in sede sovra diaframmatica (diam. Max AP-LL-CC

98X97X169 mm) (Figura

3 e Figura

4). Tale massa, che comprime alla

base del collo il lobo sinistro della tiroide e disloca lateralmente

l'asse tracheale e l'esofago senza segni di infiltrazione locale,

avvolge completamente tutte le strutture vascolari presenti in ambito

mediastinico che mantengono comunque una regolare pervietà

endoluminale. Viene inoltre confermata la presenza di versamento

pericardico e di versamento pleurico a sinistra associato ad

atelettasia passiva del parenchima polmonare contiguo. Si esegue

inoltre un'ecografia del collo che in sede laterocervicale e

sovragiugulare sx apprezza la presenza di tessuto di tipo solido

disomogeneo con diametri di circa 3,5x 2,4 cm che ingloba il fascio

vascolare del collo e impronta il lobo sx della tiroide, nel cui

interno si visualizzano alcuni linfonodi ipoecogeni. Gli altri esami

eseguiti (TC Addome, TC Cranio-Encefalo) risultano negativi.Nel

sospetto di un'origine linfomatosa, B. viene sottoposta in

videotoracoscopia a biopsia della massa il cui successivo referto

istologico conferma la diagnosi di Linfoma linfoblastico a precursori

T. Viene quindi intrapresa la chemioterapia tuttora in corso.

La

sindrome di Horner è causata da una

interruzione della via oculosimpatica

e clinicamente si presenta con la classica

triade caratterizzata da ptosi

palpebrale, miosi e enoftalmo e variabilmente associata a anidrosi,

eterocromia della pupilla e congestione congiuntivale omolaterale. Le

fibre oculo-motrici simpatiche, originate dal centro cilio-spinale di

Budge (C8-D1), attraverso la prima radice toracica e i gangli

cervicali inferiori e medio, si portano come fibre pregangliari al

ganglio cervicale superiore. Le fibre post gangliari si accollano

all'arteria carotide interna ed entrano nell'orbita insieme alla

branca oftalmica del n. trigemino portandosi al ganglio ciliare e da

qui attraverso i nervi ciliari lunghi innervano il muscolo dilatatore

delle pupille e il muscolo tarsale.

La

sindrome può essere quindi determinata da diverse cause che

determinano un'interruzione di questa via in particolare le lesioni

pregangliari si riscontrano nei traumi chirurgici, nella sindrome di

Pancost (tumori dell'apice polmonare), nei traumi neonatali

(deficit a carico del plesso brachiale), aneurismi a carico

dell'aorta e della succlavia, mentre le lesioni postgangliari si

osservano in caso di patologia carotidea e le lesioni centrali in

presenza di lesioni laterali del bulbo, pontine e nei tumori

midollari.L'incidenza della sindrome di Horner nella popolazione

pediatrica è di circa 1.41 casi per 100.000 pazienti, l'eziologia

viene suddivisa classicamente tra cause congenite (circa il 55% dei

casi, corrispondenti ad una prevalenza alla nascita 1:6250 bambini

nati vivi)e cause acquisite. Le forme acquisite possono essere

conseguenze di interventi chirurgici a livello della testa,

collo e torace, dovute a tumori o infezioni che si localizzano a

livello della via oculosimpatica o essere idiopatiche (fino al 33%

dei casi). Sia le forme congenite, ma in particolare, quelle

acquisite, nelle quali non sia possibile identificare un'eziologia

precisa, devono essere attentamente indagate con RMN/TC a livello

testa, collo e/o torace alla ricerca di neoformazioni, processi

espansivi o infettivi.

tratto

da: Confronti Giovani, XXIV

Congresso Nazionale Confronti in Pediatria

Trieste,

Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima 2-3 dicembre 2011

Vuoi citare questo contributo?