Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Dicembre 2024 - Volume XXVII - numero 10

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria nella Comunità

Bambini adottati all'estero nell'esperienza piemontese

1SC di Pediatria, AOU “Maggiore della Carità”, Novara

2SC di Pediatria, Ospedale “Castelli”, Verbania

3Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte, Torino

4Tribunale per i Minorenni, Torino

5SC di Malattie Infettive Pediatriche, Ospedale Infantile “Regina Margherita”, Torino

Indirizzo per corrispondenza: gualaandrea0@gmail.com

Internationally adopted children an experience in the Piedmont region

Key words: Adoption, Medical dossier, Special needs

Abstract

Internationally adopted children present specific health and social needs that deserve a dedicated care. In Italy, in the majority of cases, their medical evaluation is conducted by specific outpatient units belonging to a group of the Italian Society of Paediatrics, named Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM). The aim of this article is to share the experience of the dedicated units in the Piedmont Region in order to highlight useful indications to establish a correct clinical approach, screening and follow up of these children, depending on their geographical origins and special needs by using 5 stories as an example.

Riassunto

I bambini adottati all’estero presentano bisogni sanitari e sociali che necessitano di una presa in carico dedicata, nella maggior parte dei casi gestita in Italia da Ambulatori che afferiscono al Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM) della Società Italiana di Pediatria (SIP). Attraverso la condivisione dell’esperienza degli Ambulatori dedicati ai bambini adottati all’estero nella Regione Piemonte, l’intento di questo lavoro è di fornire indicazioni utili per stabilire un corretto approccio clinico verso questi minori, identificando un adeguato screening e follow-up mirati a seconda dell’origine geografica e degli eventuali bisogni speciali dei piccoli, raccontando 5 storie esemplificative.

Introduzione

I bambini adottati all’estero sono in netta diminuzione in Italia: da circa 4.000 nel 2008 a circa 500 nel 2022. Nella maggior parte dei casi i loro bisogni sanitari all’arrivo in Italia sono gestiti da Ambulatori dedicati che afferiscono al Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante (GLNBM) della Società Italiana di Pediatria (SIP), nato nel 1992. Il gruppo si ispira alla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo” approvata a New York nel 19891 e tra gli obiettivi si pone quello di identificare i problemi sanitari e sociali dei bambini migranti mediante indagini clinico-epidemiologiche nazionali multicentriche condotte nei punti nascita, nelle unità ospedaliere pediatriche di degenza, nei Pronto Soccorso e negli ambulatori dedicati.

Il gruppo di lavoro dalla SIP si occupa di “bambino migrante” nel senso più ampio: qualunque bambino nato in Italia da genitori stranieri (nel 2022 53.079 nati, corrispondenti al 13,5% dei nati in Italia, a cui si aggiungono nello stesso anno 29.137 nati con un solo genitore straniero; in totale il 21% di tutti i nati)2, nato nei paesi a risorse limitate e immigrato con la famiglia, oppure adottato all'estero (680 nel 2021) o ancora figlio di nomadi, profughi e rifugiati politici, o minore straniero non accompagnato (21.255 presenti in Italia al 30 aprile 2024)3.

In Italia è attiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), che coordina e verifica su tutto il territorio nazionale che il procedimento si svolga secondo i principi e le indicazioni della “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale”, siglata all’Aia il 29 maggio 1993, e per questo anche nota come “Convenzione dell'Aia del 1993”. La CAI ha anche competenza sull'autorizzazione degli enti che possono operare all'estero in materia di adozione internazionale e sulla gestione del relativo albo, pubblica inoltre con cadenza annuale statistiche e report, l’ultimo dei quali riferito al primo semestre 2023, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti4.

Quanto sopra riferito si muove all’interno della Convenzione ONU per i diritti della Infanzia e della Adoloscenza (Convention on the Rights of the Child – CRC), entrata in vigore nel 1990 e ratificata da 196 paesi ad eccezione degli USA. La CRC rappresenta il riconoscimento da parte dell’intera comunità internazionale della necessità di uno strumento dedicato all’infanzia dotato di forza obbligatoria, quale appunto una convenzione, che se ratificata crea l’obbligo in capo agli Stati di uniformarsi alle disposizioni in essa contenute. L’Italia l’ha ratificata e resa esecutiva con la legge n.176 del 27 maggio 1991.

Scopo di questo lavoro narrativo è condividere l’esperienza degli Ambulatori per i bambini adottati all’estero che operano in regione Piemonte (Novara, Torino, Verbania) descrivendo, anche attraverso 5 episodi, esempi di problematiche che si possono verificare e l’attività di consulenza sui bambini proposti in abbinamento al Servizio Regionale Adozioni Internazionali (SRAI) attivo in regione Piemonte.

I dati a disposizione riguardanti le adozioni internazionali possono fornire indicazioni utili per identificare un corretto approccio clinico al bambino adottato, così da mettere in pratica un adeguato screening e follow-up mirato a seconda dell’origine geografica (ad esempio i bambini che arrivano dall’area di Černobyl' verranno testati sulla loro funzionalità tiroidea). Alcuni bambini adottati presentano inoltre “bisogni speciali” e la loro quota nella casistica italiana è molto elevata: nel 2022 ha infatti riguardato il 55,4% dei minorenni autorizzati all’ingresso. Questi bambini e le loro famiglie adottanti necessitano pertanto di assistenza e servizi mirati1,5. Da un punto di vista pratico la definizione che più ha circoscritto il termine di bambini portatori di special need è quella espressa di concerto dai Paesi aderenti alla Conferenza dell’Aia, che nel 2008 propone la definizione di quattro diverse categorie:

- grande di età (pari o sopra i 7 anni);

- parte di un gruppo di fratelli;

- con disturbi del comportamento o traumi;

- disabile fisicamente o mentalmente.

Com’è facile comprendere, si tratta di caratteristiche diverse, alcune oggettive e facilmente rilevabili (età e numero dei minori), altre di più complessa identificazione (salute/handicap ed esperienze sfavorevoli infantili). Tali difficoltà nella definizione hanno portato alla necessità di ulteriori e più specifiche differenziazioni, come quella proposta dalla CAI nel 2010, che distingue tra bisogni speciali e bisogni particolari. Sono state così “scorporate” due categorie che connotano due diversi bisogni:

- bisogni particolari: patologie che presuppongono la previsione di un recupero nel corso del tempo, portando a una guarigione totale, o che comunque permettono uno sviluppo psicologico e sociale autonomo; si tratta di situazioni che nel nostro Paese sono comunemente definite quali “disabilità lievi e reversibili”;

- bisogni speciali: situazioni derivanti da patologie gravi e spesso insanabili, quali quelle fisiche, neurologiche e mentali.

In questo articolo non affrontiamo il problema dei bambini che migrano tra regione e regione (di solito dal sud verso Nord) per motivi sanitari; un recentissimo articolo di Campi e Bonati ha incorniciato il quadro nazionale della mobilità sanitaria italiana in età infantile6.

L'attività

In Piemonte l’ambulatorio di Novara ha iniziato la sua attività nel 1994, mentre gli Ambulatori di Torino e Verbania nel 2008. Dal 2009 la regione Piemonte ha riconosciuto i tre Centri come punti di accoglienza sanitaria appositamente dedicati ai bambini provenienti dalle adozioni internazionali, al fine di valutare il loro stato di salute tramite un percorso che prevede indagini di laboratorio e visite specialistiche, esenti dal pagamento del ticket se effettuate nei primi sei mesi dall’arrivo in Italia secondo quanto riportato dalla Delibera della Giunta regionale n.22-12.964 del 30 dicembre 2009.

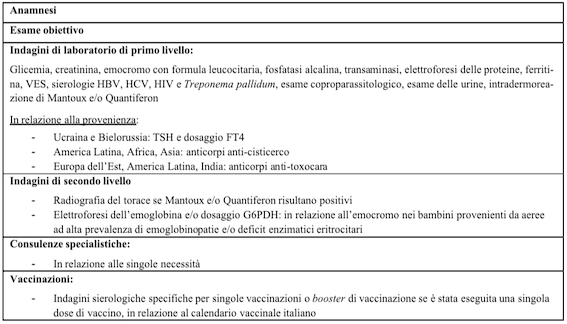

In occasione della prima visita dall’arrivo in Italia, tutti i bambini adottati (ormai più di 1.000 dal 2009 al 2022) sono stati sottoposti a un controllo clinico e agli esami di laboratorio previsti dal protocollo per l’accoglienza sanitaria per il bambino adottato all’estero redatto dal GLNBM nel 2013 (Tabella I)7.

Per ciascun minore è stata analizzata la documentazione sanitaria disponibile al momento dell’arrivo in Italia e i risultati delle analisi effettuate in occasione della visita, suddividendo i pazienti e analizzando i risultati in base all’area geografica di provenienza: dall’Asia 36,3%, dall’Africa 29,5%, dall’Europa 19,6% e dall’America Latina 14,6%. I cinque Paesi di maggior provenienza sono stati Etiopia, Cina, Russia, Vietnam e Colombia, anche se negli anni recenti le adozioni da Russia e Cina si sono praticamente azzerate.

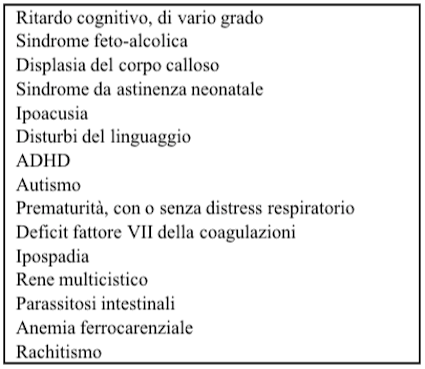

Nella (Tabella II) sono riportate le diagnosi effettuate nel campione di adottati nel 2022 e 2023.

E’ evidente che, data la multidisciplinarietà delle patologie riscontrate, sia necessario un approccio pediatrico olistico. Visti i numerosi protocolli di presa in carico in letteratura internazionale, ognuno con vantaggi e svantaggi, la Regione Piemonte ha deciso di adottare quello del GLNBM della SIP.

Lo screening delle patologie infettive ha una notevole importanza sia per il bambino adottato che per la famiglia che lo accoglie. L’identificazione precoce di parassitosi intestinali mediante l’analisi delle feci, per esempio, ne consente una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato, così come sarebbe auspicabile in caso di una diagnosi di tubercolosi. Spesso peraltro questi bambini convivono da tempo con patologie croniche e soprattutto con le infestazioni da parassiti da cui sono affetti, pertanto è opportuno identificarle e trattarle ma senza l’ansia di dover fare una diagnosi (e terapia) sulla scaletta dell’aereo (Box 1)8; allo stesso modo non dobbiamo ritardare troppo la prima visita medica (Box 1)9 per evitare di contagiare i famigliari in accoglienza. Inoltre, è sempre necessario un monitoraggio dei parassiti intestinali, a volte anche per un anno dall’arrivo in Italia, perché non è raro che dopo l’identificazione del primo parassita (e la sua terapia), nelle feci si identifichi un altro parassita e poi dopo la eradicazione del secondo, se ne identifichi un terzo, fino ad allora silente.

Lo stesso scrupolo clinico e diagnostico va posto per la tubercolosi, soprattutto per i bambini di età inferiore a 5 anni e per gli adolescenti. Tale patologia presenta un tasso di incidenza in continuo aumento in Italia come in altri Paesi europei (soprattutto per i flussi migratori), anche negli adottati provenienti da Paesi ad alta endemia tubercolare. Per quanto riguarda le patologie non adeguatamente prevenute, quali ad esempio la malaria, è importante porre attenzione alla loro corretta identificazione nel bambino adottato al momento dell’arrivo in Italia; lo stesso vale per malattie che non sono adeguatamente protette dal ciclo vaccinale (Box 3)10.

Anche il deficit di vitamina D è frequente nei bambini adottati, in particolare in quelli provenienti da Africa, Sud America e Asia, ma non dall’Europa. A tre mesi dall’arrivo in Italia il rischio di ipovitaminosi D aumenta inoltre per ridotta esposizione alla luce solare (minore latitudine rispetto al paese di adozione) e un recupero del peso che comporta possibile sequestro di vitamina D nel tessuto adiposo. La valutazione della vitamina D (25-OH-vitamina D) sierica è pertanto utile dopo l’arrivo in Italia per avviare eventuale supplementazione/trattamento in caso di carenza11.

Esperienze di grave maltrattamento, abuso sessuale o sessualizzazione precoce possono essere rilevati e/o ipotizzati in alcuni casi solo dalla lettura dell’intera documentazione del minore (relazioni sociali e/o psicologiche, sentenze di adozione). La conoscenza e la preparazione della famiglia alla possibilità che il figlio che accoglieranno sia stato esposto a queste esperienze ha una notevole importanza preventiva, per poter attivare fin da subito interventi di sostegno e accompagnamento. Una corretta valutazione della portata traumatica di queste esperienze e l’attivazione di percorsi terapeutici di accompagnamento per i bambini e le famiglie ha un grossa importanza in ottica preventiva. Diversi studi hanno riportato come una sottovalutazione della portata traumatica di queste esperienze porti a un aumento del rischio di fallimento dell’adozione12.

Un problema di particolare importanza nei bambini adottati è la scarsa disponibilità di documentazione sanitaria. Le relazioni sullo stato di salute dei bambini sono spesso redatte da personale di assistenza non sanitario e le informazioni sullo stato di salute trasmesse dagli organi esteri ai fini dell’autorizzazione all’ingresso possono essere solo parziali. Vi è pertanto una grande difformità nella stesura delle informazioni riguardanti gli aspetti di vita, le abitudini e le condizioni di salute del bambino a seconda del Paese di origine. A questo possono fare eccezione alcuni Paesi, tra cui ad esempio la Corea del Sud, dalla quale provengono in molti casi documentazioni sanitarie molto precise e aggiornate, provocando paradossalmente problemi per le famiglie che possono decidere di rinunciare all’adozione, come descritto nel caso clinico riportato nel Box 413.

Uno degli aspetti correlati alle carenze di informazioni sanitarie è sicuramente quello delle vaccinazioni, motivo per cui è importante effettuare un’analisi delle sierologie nei bambini all’arrivo in Italia, così da poter identificare le patologie a cui il bambino è suscettibile e procedere con adeguati piani vaccinali ove necessario5.

Secondo i dati della letteratura internazionale più del 50% dei bambini adottati all’estero è affetto da patologie che soltanto nel 20% dei casi è possibile individuare con la sola visita medica o dalla documentazione sanitaria disponibile. Di conseguenza, molte malattie sono sottodiagnosticate e la reale situazione clinica del bambino adottato è spesso scoperta o sospettata solo durante le prime visite in Italia (Box 5)14 e nei successivi follow-up. Per tale motivo è necessario che entro i due mesi dall’arrivo in Italia le famiglie adottive prendano contatto con un “Ambulatorio per l’accoglienza sanitaria del bambino adottato all’Estero” del GLNBM, che attraverso la raccolta di anamnesi familiare, anamnesi personale, anamnesi prossima e remota, esame obiettivo, esami ematochimici ed esami strumentali, permette di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di una presa in carico ottimale da parte del SSN. Per i bambini stranieri adottati in Piemonte è inoltre garantita l’esenzione dal pagamento del ticket per i primi sei mesi, con la possibilità di effettuare quindi gratuitamente le indagini necessarie.

Il numero delle coppie che offrono la loro disponibilità all’adozione nazionale e internazionale negli anni è diminuito, ma parallelamente sono diventati più complessi i bisogni dei bambini: sempre più grandi, maggiormente segnati da non facili storie di vita e da quadri sanitari che richiedono adeguata preparazione. Nella realtà delle adozioni internazionali, la situazione sanitaria dei bambini è spesso anche la ragione che li rende adottabili, ma diventata una delle maggiori cause della loro non accettazione e del loro abbandono. Questo porta con sé la necessità da parte degli operatori sanitari di attrezzarsi anche con strumenti operativi, per accompagnare le famiglie nel complesso percorso di definizione della loro disponibilità all’adozione di bambini con situazioni sanitarie complesse.

Al fine di fornire supporto alle potenziali coppie adottive, in Regione Piemonte fin dal 2016, uno dei medici dei tre ambulatori partecipa circa ogni due mesi a un incontro sul tema dei bisogni sanitari dei bambini adottabili, sia attraverso l’adozione nazionale che internazionale. Gli incontri, denominati “Accoglienza sanitaria e adozione: i bisogni sanitari dei bambini adottabili”, sono attualmente organizzati online e la partecipazione può avvenire sia durante la fase di conoscenza con l’equipe adozioni, sia in momenti successivi, proprio perché offre informazioni e uno spazio di confronto specificamente mirato.

Ogni incontro, a cui partecipano da remoto circa quindici coppie, si delinea come primo strumento di accompagnamento per le famiglie in questo percorso non semplice di definizione dell’accoglienza, concentrandosi sulla disponibilità a bisogni sanitari e ai rischi legati allo stile di vita dei genitori, lasciando sullo sfondo le riflessioni legate all’adozione di fratrie o ai minori oltre i sette anni.

Accanto a queste due funzioni, ambulatoriale clinica e informativa, verso le coppie aspiranti, alcuni medici dei tre centri stanno collaborando come consulenti con il Servizio Regionale Adozioni internazionali della Regione Piemonte**. La consulenza agli operatori psicosociali del Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, è operativa da 3 anni e riguarda l’analisi e lo studio della situazione sanitaria descritta nella documentazione dei bambini stranieri adottabili, segnalati al Servizio dai Paesi stranieri in cui è autorizzato a operare.

** La Regione Piemonte, dal 2004, ha istituito un Servizio Regionale per l’accompagnamento delle coppie Piemontesi che si rivolgono all’ adozione internazionale dando vita a un ente di natura pubblica, oggi denominato Servizio Regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte (SRAI). Il servizio è convenzionato con le Regioni Valle D’Aosta, Calabria e Lazio. Il servizio, istituito con Legge regionale n. 30 del novembre 2001 (e aggiornato con Legge regionale n.7 del giugno 2018, art. 12), ha il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata agli enti Autorizzati inseriti nell’albo degli Enti Autorizzati istituito presso la Commissione per le Adozioni Internazionali. Il servizio segue ogni anno l’ingresso in Italia di bambini provenienti principalmente da Burkina Faso, Corea del Sud, Colombia, Slovacchia e Brasile.

S. ha 7 anni ed è proveniente dall’India. I genitori hanno deciso di adottarla dallo stesso istituto di cura del Karnataka, a sud, dove hanno già adottato una prima figlia tre anni prima. Sono a conoscenza delle scarse condizioni in cui vivono i bambini di quell’Istituto e sanno anche (le famiglie adottive si parlano tra loro) che molti ospiti sono positivi alla cisticercosi. Anche la loro prima figlia allo screening sanitario di accoglienza in Italia è risultata positiva agli anticorpi anti cisticerco e ha pertanto effettuato terapia con praziquantel. Decidono così di somministrare lo stesso farmaco a S. non appena è con loro in albergo! Salgono sull’aereo il giorno successivo e durante il volo S. ha una prima crisi convulsiva, che si ripeterà non appena atterrati. La bambina verrà ricoverata subito in ospedale e dopo pochi giorni verrà posta diagnosi di neurocisticercosi. |

La maggior parte dei bambini adottati presenta un qualche problema di salute e frequentemente sono identificati parassiti che richiedono terapia. Le infestazioni peraltro sono di solito di lunga data e i bambini ci “convivono” per anni, mostrando una sintomatologia clinica anche silente. |

F. ha 12 mesi ed è stato adottato in Etiopia. I nuovi genitori lo hanno tenuto con se nell’albergo di Addis Abeba per 3 giorni dal momento della consegna e sono subito partiti in aereo. Ma già in volo il bambino ha cominciato ad avere un po’di tosse e rinite e all’arrivo in Italia anche 38 di febbre. Sentiti telefonicamente (ci eravamo conosciuti prima della loro partenza) consigliamo paracetamolo e attesa. Il giorno dopo la febbre è a 39 e la tosse è peggiorata. Ci accordiamo allora per una visita nel pomeriggio. In realtà le condizioni del bambino non sono brillantissime: è tachipnoico, gli occhi sono arrossati come la gola, mangia e beve poco, per cui lo ricoveriamo. Eseguiamo esami del sangue, radiografia del torace e cerchiamo anche la malaria, pur essendo l’Istituto dove ha sempre soggiornato sopra i 2.000 metri di altitudine e Addis Abeba oltre i 2.500 metri. Alla fine decidiamo per una fleboclisi, emocoltura e iniziamo amoxicillina per os. La febbre persiste e dopo 4 giorni compare esantema maculopapulare che inizia dal capo e si estende al tronco e agli arti. Morbillo? Cerchiamo le macchie di Koplik ma non ci sono e pensiamo che la sua mamma biologica avrà sicuramente fatto il morbillo da bambina. E invece no: la ricerca del virus su tampone nasofaringeo ci confermerà la diagnosi, ma già qualche giorno prima avevamo cominciato con una somministrazione una tantum di 100.000 U.I. di vitamina A per os. |

K. ha 18 mesi ed è un bimbo che dice tante parole, capisce tutto, corre e comincia ad arrampicarsi. Nella sua storia ha però presentato un ritardo delle acquisizioni motorie: è stato lievemente ipotonico, a sette mesi non stava ancora seduto ma a undici mesi ha fatto i primi passi e a dodici camminava con appoggio; non abbiamo notizie sui tempi delle tappe raggiunte dalla mamma (aveva altri sei tra fratelli e sorelle) né dal papà (che è sconosciuto). |

L’assunzione di alcol in gravidanza può essere tossica per il feto e una esaustiva review è stata recentemente pubblicata su Medico e Bambino. Questo dato anamnestico non era infrequente nei bambini adottati provenienti dall’Est Europa e dalla Russia: nella nostra esperienza, infatti, abbiamo diagnosticato almeno 15 casi di sindrome feto-alcolica franca (8 dalla Russia, 2 dall’Ucraina, 2 dalla Polonia, 2 dalla Lettonia e 1 dalla Lituania). Negli ultimi anni la chiusura di alcune frontiere e l’apertura di altre ha cambiato il panorama epidemiologico: dalla Federazione russa e dall'Ucraina, a causa del conflitto in corso, si sono interrotte le adozioni. E in molti paesi dell’Est Europa anche grazie a cambiamenti positivi nei servizi a tutela dell’infanzia e al sostegno a forme di accoglienza da parte di famiglie locali, sono diminuite le adozioni internazionali. Negli ultimi anni nei casi di bambini giunti in adozione internazionale in Italia è stato invece possibile valutare diversi casi di consumo di alcol in gravidanza da parte delle mamme biologiche della Corea del Sud, anche grazie alla cospicua e corretta documentazione che il paese ha sempre fornito. |

Conclusioni

Utilizzando i dati raccolti negli Ambulatori del GLNBM per l’accoglienza del bambino adottato all’estero è possibile identificare quali siano i bisogni e gli aspetti su cui porre maggiore attenzione, in modo da implementare e aggiornare costantemente un protocollo per l’approccio sanitario al bambino migrante nella sua definizione più ampia, stratificato sulla base del Paese di provenienza, delle tempistiche di arrivo, dell’età all’ingresso in Italia, del sesso e della situazione socio-economica e familiare del singolo bambino, cercando di prevenire e gestire tutte le problematiche di salute eventualmente identificate.

Il protocollo per l’assistenza sanitaria permette quindi di uniformare il metodo di approccio al bambino adottato, così da ottenere, in tempi brevi e con il minore dispendio economico, tutte le informazioni necessarie per la sua accoglienza sanitaria nell’ambito del SSN italiano e il suo regolare accesso ai percorsi dedicati in un’ottica di inclusione e di equità.

Nella nostra organizzazione piemontese è molto stretta l’integrazione tra la parte sanitaria di accompagnamento delle coppie adottive prima e dopo dell’abbinamento del singolo bambino, della presa in carico del bambino all’arrivo in Italia e dei servizi regionali compreso il Tribunale del Minori, per uniformare il percorso che sappiamo può durare anche qualche anno.

Vi è spazio per migliorie e anzi il Gruppo CRC Italia nel suo ultimo report del 2023 raccomanda su tutto il territorio nazionale azioni di miglioramento organizzativo come l’attuazione della “piena operatività della Banca Dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale al fine di garantire maggiore efficienza negli abbinamenti, di renderne noti periodicamente i dati, nonché di fornire informazioni rilevanti (età, genere, bisogni speciali ecc.) inerenti i bambini coinvolti, con particolare attenzione a quelli adottabili non ancora inseriti in famiglia, sostenendo le adozioni dei minorenni con bisogni speciali”. Segnala inoltre di “affrontare le questioni riguardanti le necessità sanitarie dei bambini con background adottivo e delle loro famiglie (es. gestione dati sensibili nell’adozione nazionale, preparazione dei pediatri nell’accoglienza delle famiglie, formazione del personale sanitario) prevedendo gli appositi protocolli istituzionali grazie ai quali poter redigere le Linee Guida necessarie”. E raccomanda alla CAI di “proseguire nell’impegno di stipulare e rafforzare rapporti con i Paesi di origine dei bambini, anche attraverso accordi bilaterali con i Paesi non ratificanti la Convenzione de l’Aia, continuando a sviluppare procedure che consentano la prosecuzione degli iter adottivi già avviati anche in situazioni di emergenza; monitorare e condurre ricerche sullo stato di benessere delle persone con background adottivo e delle loro famiglie; formare gli attori del sistema adottivo (includendo oltre l’ambito giuridico e socio-sanitario anche insegnanti, operatori del sistema sanitario e volontariato familiare)”15.

*In collaborazione con l’Equipe Psico-Sociale.

Bibliografia

- Longobardo T. La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). Diritto di famiglia e delle persone 1991;20(1-2): 370-427.

- De Curtis M. Denatalità e diseguaglianze socioeco-nomiche nell’infanzia. Prosp Ped 2024;(54):80-5.

- www.openpolis.it/i-minori-stranieri-non-accompag nati-in-italia-2/

- www.commissioneadozioni.it

- Valentini P, Gargiullo L, Ceccarelli M, Ranno O. Health status of internationally adopted children. The experience of an Italian “GLNBI” paediatric Centre. IJPH 2012;9(3):e75251-10.

- Campi R, Bonati M. Minori in viaggio per farsi curare. Medico e Bambino 2024;43(1):27-32. DOI: 10.53126/MEB43027.

- www.glnbi.org/documenti/0aba8ee7817afd2e8917 c913ebe30189.pdf

- Pineda-Reyes R, White AC Jr. Neurocysticercosis: an update on diagnosis, treatment, and prevention. Curr Opin Infect Dis 2022;35(3):246-54. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000831.

- Al-Dabbagh J, Younis R, Ismail N. The current available diagnostic tools and treatments of scabies and scabies variants: An updated narrative review. Medicine (Baltimore) 2023;102(21):e33805. DOI: 10.1097/MD.0000000000033805.

- Strebel PM, Orenstein WA. Measles. N Engl J Med 2019;381(4):349-57. DOI: 10.1056/NEJM cp1905181.

- Chiappini E, Vierucci F, Ghetti F, de Martino M, Galli L. Vitamin D Status and Predictors of Hy-povitaminosis D in Internationally Adopted Chil-dren. PLoS One 2016;11(9):e0158469. DOI: 10.1371 /journal.pone.0158469.

- Cerullo F. Crisi nelle adozioni e tutela dei minori. MINORIGIUSTIZIA 2/2020: 142-7. DOI: 10.32 80/MG2020-002012.

- www.orpha.net/pdfs/data/patho/Emg/it/Urgenza _ParalisiPeriodicaIpokaliemica-itPro211_Radi o.pdf

- Serra G, Corsello G. Lo spettro dei disordini feto-alcolici: una guida per il pediatra. Medico e Bam-bino 2023;42(8):515-520. DOI: 10.53126/MEB 42515.

- gruppocrc.net/wp-content/uploads/2024/01/ 13%C2%B0-Rapporto-CRC-VERSIONE-DEFINITIVA-3.pdf

Vuoi citare questo contributo?