Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Dicembre 2009 - Volume XII - numero 10

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

Sindrome

della morte improvvisa del lattante (SIDS) (seconda parte)

Membro

della Commissione Nazionale Vaccini

Indirizzo

per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it

vai alla

prima

parte

La sindrome della morte improvvisa del lattante rappresenta ancor oggi, nel 2009, uno dei più importanti e misteriosi problemi della pediatria. Ormai a 40 anni dalla prima definizione della sindrome, i passi compiuti dai ricercatori per definire la causa della sindrome sono stati piccoli, lenti e non decisivi. Una recentissima rivista della SIDS, comparsa sul NEJM ci permette di ripercorrere le varie tappe degli studi internazionali (Kinney HC, Thach NT. The sudden infant death sindrome. N Engl J Med 2009; 361:795-805)

Al

risveglio dal sonno, che è caratterizzato da anormali livelli

di anidride carbonica e di ossigeno, è essenziale iniziare ad

attivare le risposte protettive delle vie aeree: girare la testa e

facilitare il passaggio all’aria fresca sono essenziali per la

sopravvivenza in un microambiente asfittico.

Il

risveglio si accompagna a una progressiva attivazione di specifiche

strutture cerebrali, da subcorticali a corticali, e consiste di

componenti ascendenti e discendenti che mediano il risveglio

corticale e subcorticale rispettivamente. Il risveglio corticale

interessa i neuroni noradrenergici, serotininergici, dopaminergici,

colinergici e istaminergici nel tronco cerebrale, nella parte basale

del cervello e nell’ipotalamo, che eccitano la corteccia

cerebrale e causano l’attivazione corticale. Il risveglio

sottocorticale, d’altra parte, è mediato principalmente

dalle vie del tronco cerebrale, che aumentando il ritmo cardiaco, la

pressione sanguigna, la respirazione e il tono posturale, senza

cambiare l’attività corticale. In uno studio prospettico

di lattanti, che poi sono morti per SIDS, è stato visto che

essi hanno episodi più frequenti e più lunghi di

risveglio sottocorticale, ma pochi episodi di risveglio corticale,

reperti che sono indicativi di deficit di risveglio subclinico. Altri

studi prospettici confermano la presenza di deficit di risveglio in

lattanti con SIDS.

Nella

grave ipossia o ischemia, il respiro normale manca e viene

sostituito dal gasping. Il gasping aumenta il volume di aria nei

polmoni, seguito dal trasporto di ossigeno al cuore, aumentata

gittata cardiaca e finalmente aumenta la perfusione cerebrale e la

re-ossigenazione. L’atto del gasping interessa neuroni della

colonna midollare che presenta una scarica violenta, dovuta

all’attività pacemaker modulata dalla

5-idrossitriptamina e dalla norepinefrina, che in combinazione

sostengono il gasping e restituiscono l’attività alla

respirazione ritmica. I tracciati dei lattanti che sono morti per

SIDS hanno dimostrato che i loro gasping sono inefficaci, con grande

ampiezza di respiro, anormali complessi e incapacità ad

aumentare la frequenza cardiaca (vedi Figura 2).

Alcuni

lattanti con eventi acuti, vicini alla perdita della vita,

caratterizzati da apnea e mancata risposta, interrompono la

resuscitazione, senza che vi sia altra diagnosi e senza che vi sia

altra prospettiva diagnostica: essi possono rappresentare potenziali

casi di SIDS, nei quali il riconoscimento dell’insufficienza

del gasping, è resa possibile dal successivo utile intervento.

L’incidenza degli eventi acuti, pericolosi per la vita, è

significativamente aumentata in lattanti con SIDS (12%), contro il 3%

nei lattanti controllo.

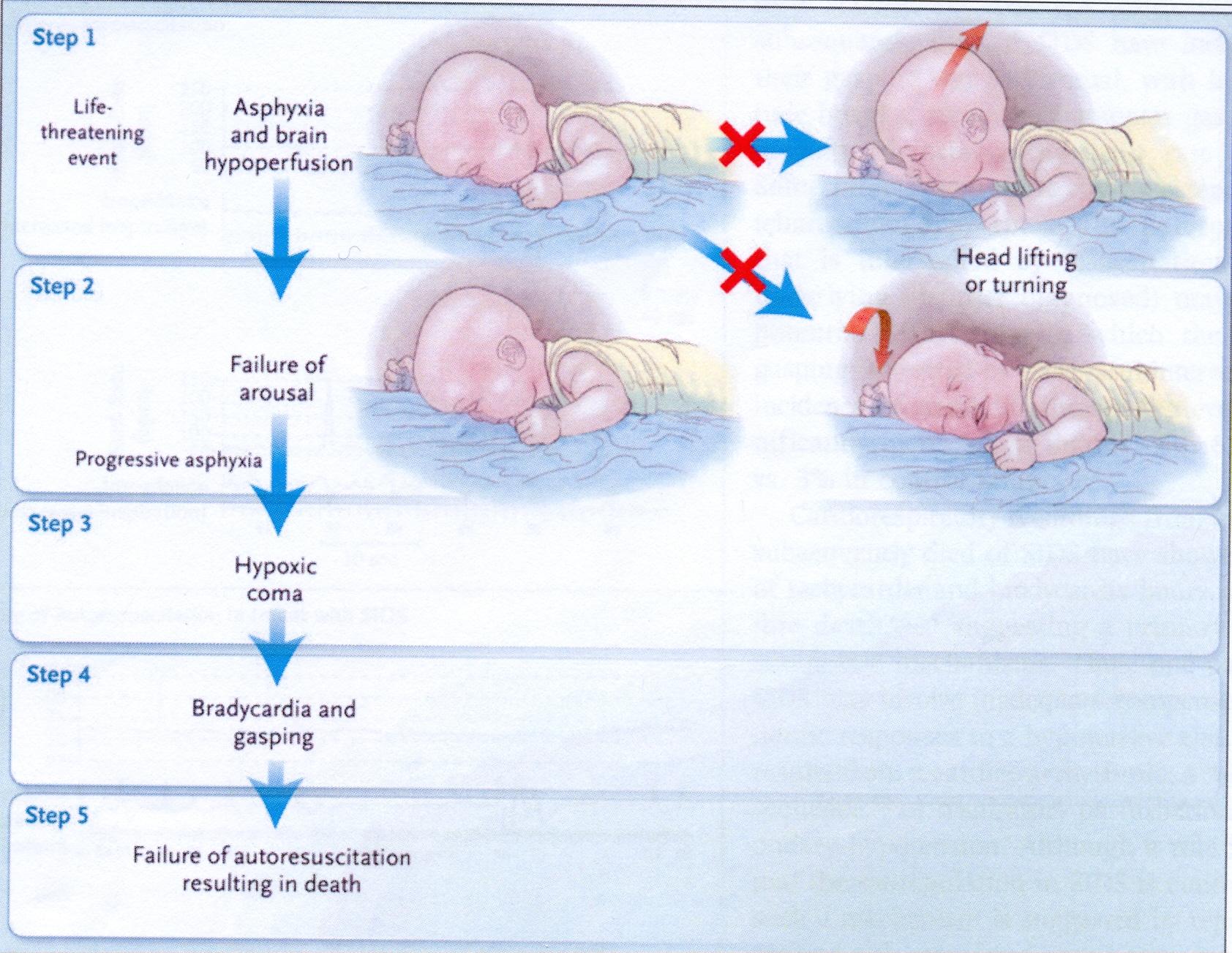

Figura

1. I cinque passi delle probabili evenienze respiratorie

terminali, associate alla morte improvvisa del lattante.

La

morte sopravviene per una o più insufficienze nei meccanismi

protettivi nei confronti di un evento, pericoloso per la vita,

durante il sonno, in un bambino vulnerabile durante un periodo

critico. Il complesso delle interazioni genetiche e ambientali

influenza la progressione del quadro.

I

tracciati cardiorespiratori di lattanti, che successivamente sono

morti per SIDS, mostrano episodi di tachicardia e bradicardia, ore e

giorni prima della morte, suggerendo un’insufficienza primaria

dei meccanismi autonomi. Così una strada per arrivare alla

SIDS può interessare risposte autonomiche compensatorie

inadeguate a un episodio ipotensivo, che deriva da un’aritmia

cardiaca, da una sequenza shock-simile o da alterazioni respiratorie

con ipotensione secondaria. Sebbene sia controverso il ruolo della

termoregolazione nella SIDS, tale meccanismo è suggerito da

descrizioni di aumento del rischio, associato con coperte pesanti e

con temperature elevate della stanza al momento della morte. Poiché

il volto è un’importante fonte di perdita di calore nei

lattanti, i lattanti con SIDS che si trovino a faccia in giù

nei proprio letto possono morire per stress di calore, che causa

inibizione letale respiratoria o bradicardia senza elevare

necessariamente la temperatura corporea.

Il ruolo

biologico dei fattori di rischio della SIDS diviene comprensibile

alla luce delle vie sopra ricordate, poiché la maggior parte

dei fattori di rischio può scatenare asfissia o altri fattori

strettanti omeostatici ed esacerbare la sottostante vulnerabilità.

Un aumentato rischio di SIDS nei primi sei mesi di vita probabilmente

riflette una convergenza di sistemi omeostatici immaturi. I bambini

pretermine possono essere a maggior rischio perché sembra che

essi abbiano episodi di risvegli o minori e più brevi e

condizioni respiratorie immature. La posizione prona nel sonno

aumenta la facilità di respirare nella posizione a faccia

sotto, di ostruzione delle vie aeree superiori e d’ipertermia.

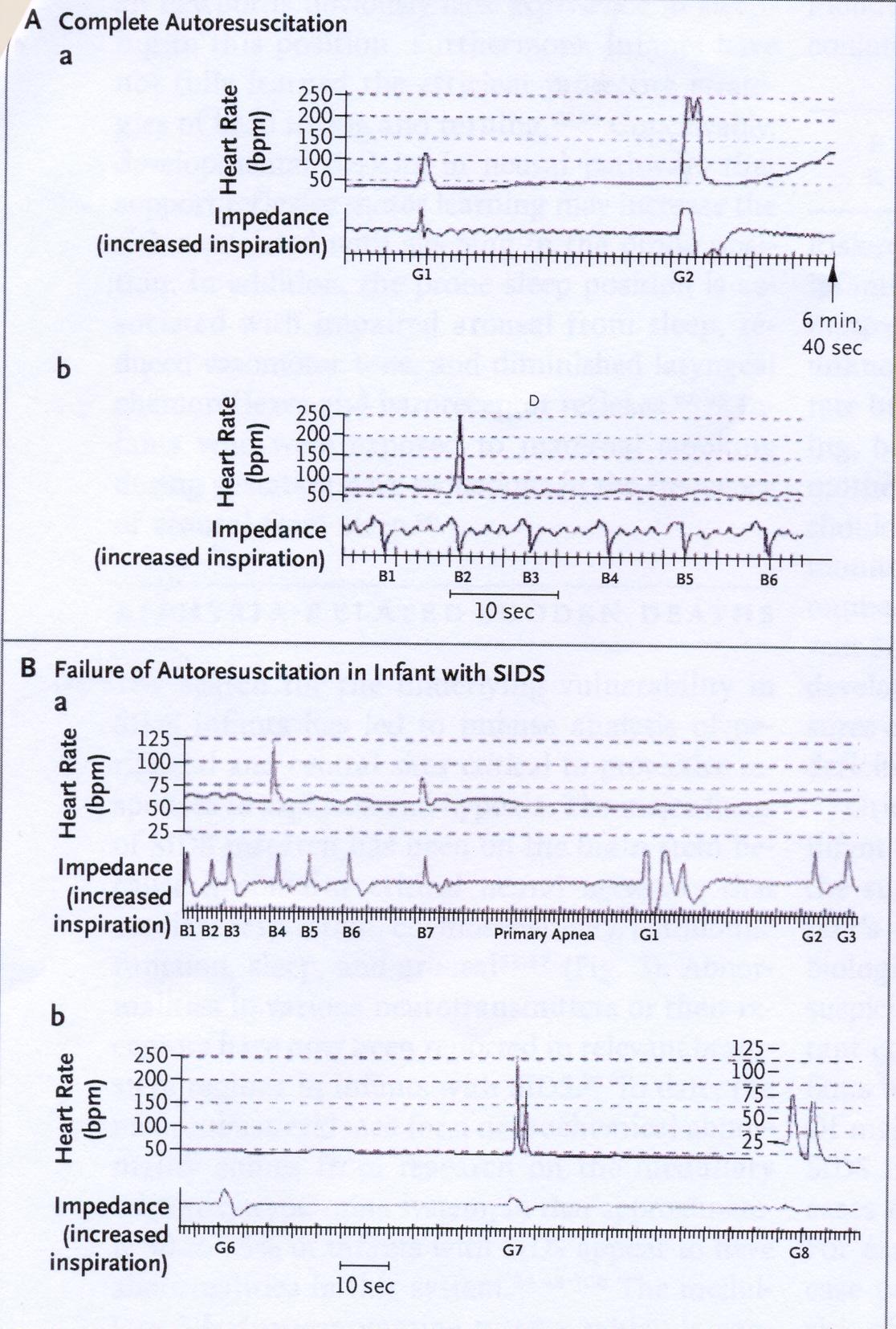

Figura

2. Tracciati cardiorespiratori nei lattanti, mostranti

l’autoresuscitazione, che ha avuto o che non ha avuto successo.

La

completa autoresuscitazione (Figura A) è confrontata con il

gasping inefficace (Figura B) nei tracciati cardiorespiratori di

lattanti morti per SIDS improvvisamente, mentre sono monitorati a

domicilio. Nella Figura A il tracciato inizia con un gasping (G1),

che è seguito da un graduale aumento nel ritmo del cuore

(parte a). Il secondo gasping (G2) si accompagna a un aumento nel

ritmo cardiaco a più di 100 battiti al minuto primo. Dopo

un’interruzione di 6 minuti e 40 secondi, si riscontra una

respiro normale (parte b). Ampi respiri (B1-B6) sono preceduti e

seguiti da respiri più piccoli.

Nella

Figura B respiri iperpneumici (B1-B7) sono seguiti da 35 secondi di

apnea primaria (ipossia) (parte a). Gasping (G1-G3) seguono questa

apnea. G1 è un complesso anormale, formato da tre respiri. Un

periodo di respiri terminali (G6-G8) viene dopo circa 10 minuti

l’ìnizio dell’apnea primaria, che diminuisce

l’ampiezza e altera l’aspetto (parte b)

Lo

sviluppo dei meccanismi motori può essere alla base del

rischio, associato con la posizione prona, poiché ovviamente

tutti i neonati mancano di esperienza nel dormire in questa

posizione. D’altra parte i lattanti non hanno imparato appieno

le strategie protettive efficaci di piegare o girare la testa.

Meccanismi motori dello sviluppo possono comprendere il rischio

associato alla posizione prona nel sonno, poiché tutti i

neonati ovviamente mancano delle strategie protettive efficaci di

alzare o girare la testa. Probabilmente i deficit di sviluppo nelle

vie nervose, che sottostanno l’acquisizione dei riflessi

motori, possono aumentare il rischio associato al dormire in

posizione prona. Inoltre la posizione prona nel sonno, associata con

un alterato risveglio, riduce il tono vasomotore e diminuisce i

chemoriflessi laringei e i riflessi dei barorecettori. I lattanti che

sono esposti al fumo materno durante la gestazione hanno una

riduzione nella frequenza del risveglio dal sonno.

Asfissia

in relazione alla morte improvvisa

La

ricerca della sottostante vulnerabilità nei lattanti con SIDS

ha portato a un’intensa analisi delle sedi periferiche e

centrali, critiche per le risposte protettive all’asfissia e

all’ipossia. Il maggior obiettivo delle ricerche nella SIDS è

stato a carico del tronco cerebrale, perché esso contiene le

reti nervose essenziali, che mediano la respirazione, la

chemiosensibilità, la funzione autonomica, il sonno e il

risveglio.

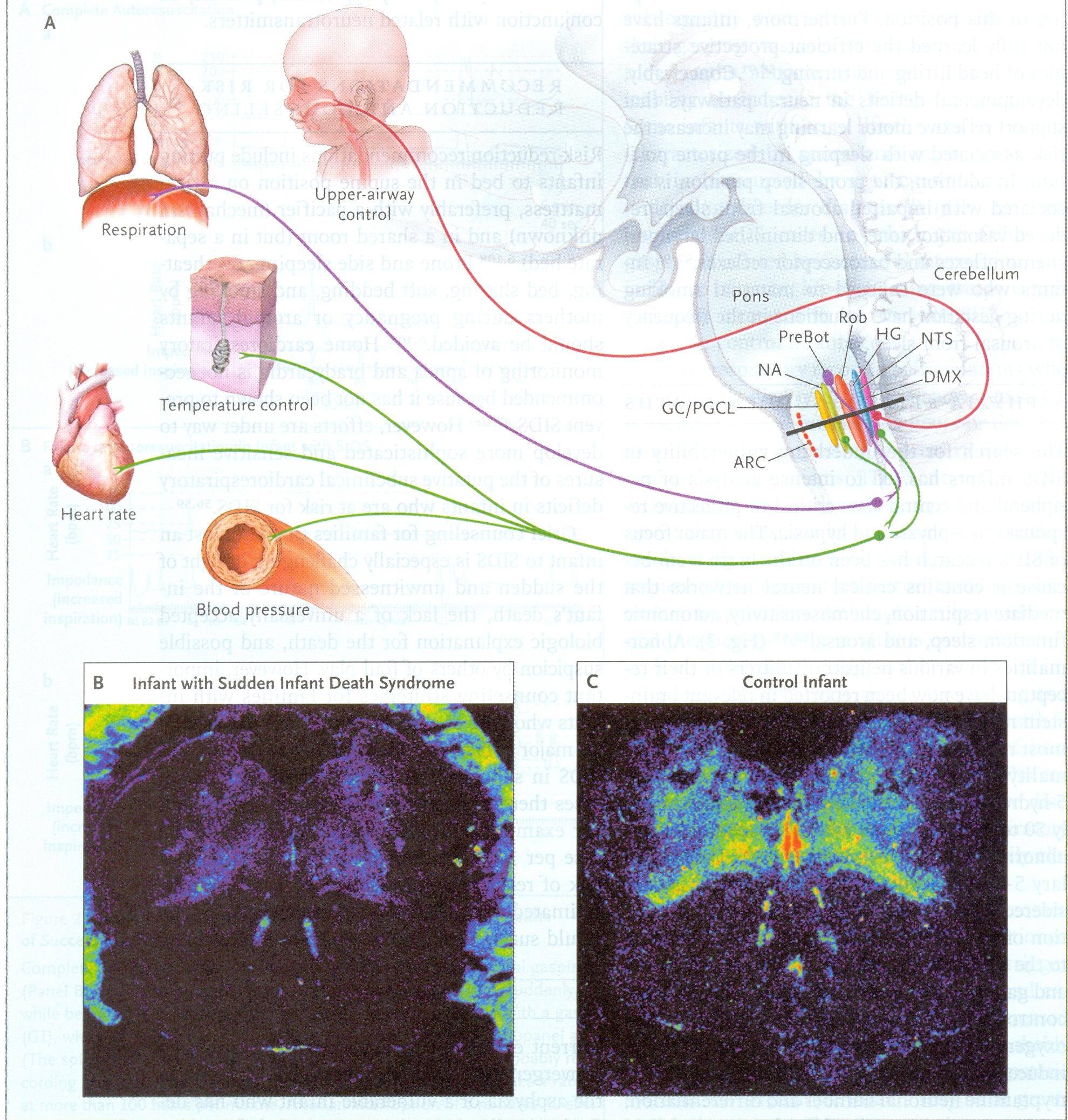

Figura

3. Sistema serotoninergico e possibili effetti sulla funzione

omeostatica.

Il

sistema serotoninergico è considerato essenziale per la

modulazione e l’integrazione delle diverse funzioni

omeostatiche. Il livello midollare del tronco (linea nera nella

figura A) include regioni interessate nella regolazione del controllo

delle vie aeree superiori, della respirazione, della temperatura, del

sistema autonomico e del sistema nervoso simpatico. Nel midollo di un

lattante con la sindrome della morte improvvisa (SIDS),

l’autoradiografia tissutale mostra una riduzione generalizzata

del legame della 5-idrossitriptamina al recettore tipo 1° (figura

B), in confronto con un lattante controllo di età

postconcezionale (figura C). ARC = nucleo arcuato; DMX = nucleo

motore dorsale del nervo vago; GC = cellule gangliari; HG = nucleo

dell’ipoglosso; NA = noradrenalina; NTS = nucleo del tratto

solitario; PGCL = paragigantocellularis lateralis; pre-Bot =

complessi pre-Bötzinger; ROb = rafe oscuro.

Sono

state riportate anormalità dei vari neurotrasmettitori o dei

loro recettori in regioni importanti del tronco in lattanti con SIDS.

A oggi, vi sono forti prove della presenza di anomalie biochimiche

derivanti dalla ricerca del sistema della 5-idrossitriptamina del

midollo: circa il 50-75% dei lattanti con SIDS hanno alterazioni di

questo sistema. Il sistema 5-idrossitriptamina midollare, che è

considerato essenziale per la modulazione e l’integrazione

delle diverse funzioni omeostatiche, a livello del risveglio, è

implicato nella ventilazione, nel gasping, nella termoregolazione,

nel controllo autonomico, nelle risposte all’anidride

carbonica, all’ossigeno, nel risveglio dal sonno e nella

plasticità indotta dall’ipossia. Sono state riportate

alterazioni nel numero di neuroni della 5-idrossitriptamina e della

loro differenziazione, dei recettori o dei trasportatori nel midolo

di lattanti con SIDS in confronto a lattanti controllo, in 4 studi

diversi. Dato l’ampio schieramento di funzioni omeostatiche,

modulate dalla 5-idrossitriptamina midollare, la morte improvvisa può

risultare dalla convergenza di difetti nelle risposte protettive ai

meccanismi omeostatici durante il sonno, modulati dalla

5-idrossitriptamina, probabilmente in connessione con i relativi

neurotrasmettitori.

Raccomandazioni,

per ridurre il rischio, e consigli

Le

raccomandazioni per ridurre il rischio includono: tenere il bambino

nel letto in posizione supina, su un materasso duro, preferibilmente

con un succhiotto, in una stanza condivisa, ma in letti separati.

Bisogna evitare di far dormire il lattante in posizione prona o

laterale, soprariscaldato, in letto con altre persone, con coperte

morbide, con una madre che ha fumato durante la gravidanza o che fuma

ancora. Il monitoraggio dell’apnea e della bradicardia a casa

non viene raccomandato perché non ha dimostrato di prevenire

la SIDS. Tuttavia sforzi in questo senso debbono essere fatti per

sviluppare misure più sofisticate e sensibili per la

dimostrazione di deficit cardiorespiratori subclinici, in lattanti

che sono a rischio di SIDS.

La

principale preoccupazione delle famiglie che hnno perso un bmbino per

SIDS riguarda i figli successivi. Sebbene in tali casi ci sia un

rischio aumentato, esso è minimo. Per esempio stimando

un’incidenza della SIDS dello 0,7/1.000 per i primi figli e un

rischio relativo di 5 per un fratello, la sopravvivenza di altri

figli può essere stimata pari al 99,6%.

Conclusioni

Gli studi

moderni suggeriscono che la SIDS è dovuta a una convergenza di

fattori che probabilmente concorrono alla asfissia di un lattante

vulnerabile, che ha un sistema cardio-respiaratorio non ancora maturo

o ha difetti dei sistemi di difesa al risveglio, durante un periodo

di sviluppo critico, quando i meccanismi immaturi di difesa non sono

ancora pienamente integrati. Così le nostre attuali conoscenze

sulla patogenesi della SIDS riflettono la simultanea giustapposizione

di eventi molteplici, che, presi individualmente, hanno poca forza,

in confronto a quando sono in combinazione. La SIDS rimane un

problema enorme che richiede sforzi interdisciplinari per la sua

definitiva risoluzione.

Vuoi citare questo contributo?