Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Novembre 2009 - Volume XII - numero 9

M&B Pagine Elettroniche

Occhio all'evidenza

Lincertezza

della terapia da somministrare

Pediatra

di famiglia Asolo (TV)

Indirizzo

per corrispondenza: dradzik@alice.it

poni

il caso di un uomo che si ammali: chiamerò allora due medici,

ma certamente entrambi avranno opinioni differenti ed io non posso

restarmene con le mani in mano: devo assolutamente fare qualcosa.

Samuel

Johnson

Nelleditoriale1

comparso sul N Engl J Med a commento dellarticolo

sullutilizzo delladrenalina per via inalatoria e del

desametasone per os, nel trattamento della bronchiolite2

Frey e Von Mutius si domandano se le alte dosi di steroide orale

impiegate non comportino il rischio, accanto ai possibili benefici,

di eventi avversi anche gravi. Un bilancio tra effetti favorevoli e

danni, che deve essere sempre tenuto in conto dal medico

proscrittore. Mentre grande attenzione è stata posta finora in

letteratura sulla ricerca della miglior evidenza della ricerca

disponibile, al fine di prendere la migliore decisione clinica, minor

peso è stato invece riservato al modo in cui comunicare al

paziente lincertezza della terapia da somministrare.

Per

cominciare

I

pazienti richiedono di svolgere un ruolo più attivo nelle

decisioni che riguardano la loro salute e sentono sempre di più

la necessità di migliorare il dialogo con il proprio medico:

per arrivare a questo traguardo devono prima di tutto essere

consapevoli e comprendere la loro situazione medica attuale, poi

conoscere gli interventi disponibili, gli esiti attesi del

trattamento proposto ed infine esprimere le proprie personali

preferenze. E tempo ormai che le decisioni mediche diventino

informate (Informed Decision Making in outpatient practice.

Time to get back to basics. Braddock CH. Jama

1999;282(24):2313-20). Informare il paziente e coinvolgerlo nelle

decisioni è dovere primario del medico.

La

decisione deve essere condivisa (sia il processo decisionale che alla

fine la paternità della scelta) = Shared Decision Making. Deve

esistere cioè uno scambio di informazioni da entrambe le parti

(medico e paziente sono partner sullo stesso piano). Secondo alcuni

esisterebbe una differenza sostanziale tra il prendere una decisione

condivisa ed una informata; nella seconda (Informed Decision

Making)il paziente riceverebbe solo una conoscenza dal medico

(unidirezionale), ma è solo lui (lattore)a prendere la

decisione finale.

What

would happen if We have some choices and they are...

was in the doctors habitual script, and Whats

the evidence for that, doctor? in the patients?

William

Godolphin professor of pathology.

Anche la

Cohrane Collaboration nel suo Handbook for Systematic

Reviews of interventions sottolinea il termine decisioni

informate : The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org)

is an international organization whose primary aim is to help people

make well-informed decisions about health care by preparing,

maintaining and promoting the accessibility of systematic reviews of

the evidence that underpins them.

In realtà

non esiste nessuna LG che delinei precisamente quanto adeguata debba

essere una decisione per poter essere definita condivisa;

i modelli da adottare variano infatti in base alla complessità

delle strategie da adottare; in generale è possibile

riconoscere 7 elementi importanti, che dovrebbero

contraddistinguere il dialogo fra medico e paziente:

1)

discussione sul ruolo che deve svolgere il paziente nel processo

decisionale (il paziente deve essere invitato a svolgere un ruolo

attivo): es. mi piace prendere questa decisione insieme a lei

2)

discussione sulla natura della decisione: es. le prove cutanee ci

diranno se il suo bambino è allergico

3)

discussione sulle alternative esistenti: es. lei può assumere

il nuovo farmaco o continuare quello attuale

.

4)

discussione sui pro (benefici) e contro (danni) dellintervento:

es. il nuovo farmaco è più caro, ma necessita di essere

assunto soltanto una volta al giorno

5)

discussione sullincertezza associata con la decisione: es. la

probabilità che possa aiutarla è molto alta

.

6)

discussione sulla valutazione della comprensione del paziente a

quello che è stato detto: es. ha capito ?

7)

discussione sulle preferenze del paziente: es. che cosa ne pensa?

Nella

pratica di ogni giorno solo il 16-18% delle discussioni negli

ambulatori del medico di famiglia rispetta i criteri minimi di un

dialogo di questo tipo e solo l1% delle volte si parla di

rischi e benefici per quanto riguarda le decisioni di base e il 17%

per le decisioni complesse.

Se da una

parte la rapida crescita delle conoscenze scientifiche ha spinto a

creare sofisticati sistemi di valutazione dellevidenza, che

viene classificata in base alla sua credibilità, solo da poco

i ricercatori hanno iniziato ad investigare le modalità con le

quali presentare ai consumatori della salute lincertezza dei

risultati ottenuti.

DEFINIRE

LINCERTEZZA

Lincertezza

può essere definita in diversi modi ad esempio ricercando

questa parola nel vocabolario = la condizione di essere indefinito,

indeterminato, non chiaramente identificato e/o non costante. Altra

definizione = stato cognitivo che si crea quando un evento non può

essere adeguatamente categorizzato per mancanza di informazioni. Nel

dominio della salute lincertezza di una malattia rappresenta

lincapacità di prevedere il decorso degli eventi. Nel

campo scientifico lincertezza ha un significato più

tecnico, legato allimprecisione delle misurazioni ovvero

quello che si va a misurare è la Deviazione Standard della

raccolta dei dati ovvero la dispersione dei dati intorno alla media.

Mentre lincertezza rappresenta dunque il range di tutte le

misurazioni, lerrore è la differenza fra il risultato

individuale ottenuto e il vero valore della popolazione.

Possiamo

quindi concludere che esistono diversi modi per definire lincertezza

a seconda dellottica da cui viene osservata e delle fonti da

cui deriva. Sulla base di queste ultime si possono differenziare 5

tipi principali tipi di incertezza:

a) il

rischio o lincertezza degli esiti futuri: la stima del rischio

definisce lincertezza in termini probabilistici, derivando

dallosservazione empirica delloccorrenza di un evento

in una determinata popolazione. Questa ha una però limitata

applicabilità a livello individuale, non importa quanto una

determinata persona sia simile ad unaltra statisticamente

identificata come appartenente ad una determinata categoria. Bisogna

essere consapevoli che lesito di una singola persona non è

conoscibile e può pertanto divergere dal modello categorico.

Gli Intervalli di Confidenza intorno al valore puntuale definiscono

limprecisione della stima, ma non la sua accuratezza. Rischio

= termine utilizzato per comunicare la probabilità e la

gravità di un evento.

b) il

secondo tipo di incertezza si correla non alloccorrenza

dellesito, ma alla qualità dellinformazione

relativa al rischio = ambiguità relativa al rischio.

Lambiguità è alta quando linformazione è

incompleta o conflittuale; essa è in rapporto diretto con la

forza dellevidenza scientifica. Questa è influenzata da

svariati fattori (disegno dello studio, SCR vs osservazionale,

numerosità campionaria, controllo dei fattori confondenti);

linadeguatezza di uno di questi fattori può influenzare

negativamente la validità dei risultatati di uno studio. Gli

SCR forniscono linformazione migliore sulla quale basare

unanalisi; se ci sono svariati studi del genere è

ideale trovare una Revisione Sistematica con meta-analisi.

c)

lincertezza circa il significato personale dei rischi

particolari (la loro gravità, i tempi).

d)

lincertezza che origina dalla complessità

dellinformazione di più rischi presenti

contemporaneamente.

e)

lincertezza che origina dallignoranza; ad esempio molti

medici trattono in maniera superficiale la storia clinica del

paziente, dimenticando in questo modo importanti fattori di rischio.

PROBLEMI

NEL VALUTARE LINCERTEZZA

Esistono

anche delle difficoltà metodologiche nel fornire al paziente

lesatta informazione riguardo al bilancio rischio-beneficio di

un intervento. Ad esempio dare un giudizio che riguarda lincertezza

basandosi sulla p statistica può essere problematico.

-

Lincertezza può essere valutata esaminando lintero

set dei dati (N più ampio, IC più stretti) o un suo

sottogruppo (N più piccolo, IC più ampi). Nonostante il

rischio complessivo possa apparire più preciso di quello

associato ad un suo sottogruppo, unanalisi di sottogruppo può

riflettere in maniera più accurata il rischio relativo ai

membri di quel particolare sottogruppo (ad esempio il tamoxifen

aumenta il rischio di carcinoma endometriale di 2.5 X (RR = 2.53, IC

95% da 1.35 a 4.97) nelle donne in generale. Ma letà è

un effetto condizionante: il RR infatti è di 1.21 (IC da 0.41

a 3.6) fra le donne di età < 51 anni e di 4.01 (IC 95% da

1.7 a 10.9) in quelle di età < 51 anni. In questo caso non

è chiaro quale IC riflette meglio lincertezza

pertinente a quella singola donna.

-

Unaltra difficoltà risiede nel diverso approccio spesso

presente negli articoli per comunicare il rischio (come RR, ARR, NNT)

MODALITA

PER COMUNICARE LINCERTEZZA

La

comunicazione del rischio è un processo interattivo di scambio

di informazioni e di opinioni fra individui, gruppi ed istituzioni.

Comprende messaggi multipli sulla natura del rischio e altri messaggi

che non riguardono strettamente il rischio come lespressione

di preoccupazioni, opinioni.

Perché

si possa attuare è fondamentale che si crei un rapporto di

reciproca fiducia fra medico e paziente, che origina dalla competenza

e dallattenzione (Edwards BMJ 200); entrambe si instaurano

attraverso la conversazione. Lintento del comunicare questi

messaggi è a volte quello di aumentare la coscienza nella

persona che qualcosa di grave potrebbe capitarle, al fine di

spingerla a modificare le sue abitudini per diminuire questa

minaccia; altre volte lintento è quello di migliorare

la comprensione del rischio per aiutare ad ottenere un consenso

informato, che viene visto come tappa fondamentale per prendere una

la decisione migliore. Linformazione probabilistica può

essere offerta utilizzando un formato verbale, numerico, visuale. Ad

esempio ad un fumatore può essere detto che rispetto a un non

fumatore ha un rischio doppio di sviluppare una patologia grave delle

vie aeree, del 20% vs 10% o gli si può mostrare un grafico.

Quando ai

pazienti si forniscono informazioni che riguardono un farmaco, un

intervento chirurgico, il modo in cui viene fornita linformazione

può influenzare grandemente la decisione finale (questo vale

anche per i medici, vedi misure relative vs assolute)

Verbale

Uno dei

metodi più immediati è mediante lespressione

comune: quando parliamo al paziente di probabile, raro, che cosa

veramente intendiamo? Sono parole che possono venir interpretate con

ampia variabilità e ciò le rende un veicolo scadente

per comunicare lincertezza, come si può osservare dalla

figura 1.

Figura

1. Mediane, range interquartili (box) e range relative alle

percentuali assegnati dalle Madri e dai Dottori alle varie

espressioni verbali quando si chiedeva che cosa significavano per

loro le parole raro, probabile ecc. Da Shaw et al. How do parents of

babies interpret qualitative expressions of probabilità? Arch

Dis Child 1990.

Quiz

1

Le

domande fatte loro:

- il vs

bambino ha littero e dovrà probabilmente essere

sottoposto a fototerapia.

- E

possibile che vs figlio debba essere spostato in Unità

Intensiva.

- E

improbabile che vs figlio possa essere dimesso prima del

week-end.

E

chiaro quindi che queste espressioni soggettive andranno evitate

qualora rappresentino le basi per prendere decisioni importanti

(bambino prematuro con emorragia cerebrale e consenso allintervento

chirurgico). In questo studio la variabilità è

risultata massima nel gruppo delle madri. Queste definizioni

qualitative possono essere giustificate solo quando il medico vuole

essere deliberatamente vago (è possibile che suo figlio superi

la propria disabilità). Un possibile approccio corretto da

parte del medico è quello di far seguire alle parole il range

entro il quale considera possa avvenire levento ( è

improbabile, cara signora, che capiti, diciamo che le probabilità

variano fra il 5 e il 15%).

Lesperienza

personale precedente condiziona il modo in cui viene interpretato

levento probabilistico (es se un paziente ha presentato un

evento avverso tenderà a definire il termine possibile con una

percentuale più alta, rispetto a colui che non lo ha

sofferto)(Woloshin Arch Fam Med 1994).

Numerica

La

comprensione richiede unabilità a comprendere i numeri;

studi di ricerca hanno dimostrato che le persone comprendono meglio

linformazione numerica quando essa è espressa in

termini di frequenza rispetto a quando è indicata come

probabilità

Laccordo

sulle decisioni da prendere aumenta fra i medici quando vengono

utilizzate espressioni numeriche al posto di quelle verbali

(Timmermans, 1994).

Quiz

2

Un

ragazzo di 12 anni arriva nel tuo ambulatorio con sua madre. Da

alcune settimane soffre di un certo grado di rigidità con

lieve dolore, senza causa apparente al suo ginocchi sinistro. Gli

esami del sangue rivelano una concentrazione troppo alta di calcio.

Hai letto recentemente nel NEJM che questa situazione può

essere indicativa di una condizione molto rara (1,5%), la

Malattia di Verlaans; si tratta di un disturbo metabolico che porta

alla deposizione di calcio fosfato nelle articolazioni, come

conseguenza di un assorbimento aumentato di calcio nellileo

distale. I sintomi di solito (70%) compaiono durante

ladolescenza. Questa malattia spesso (65%) inizia a

livello di un ginocchio o di un polso; è progressiva e porta

negli anni ad una progressiva immobilità delle articolazioni.

Necessita di un trattamento farmacologico a vita, che può tra

gli effetti collaterali danneggiare i reni. Questultima

evenienza non può essere esclusa (20%). Decidete di far

eseguire mediante biopsia unesame enzimatico della mucosa

intestinale. Sfortunatamente è possibile (40%), che un

test positivo risulti falsamente positivo; la percentuale di un test

falso negativo è molto bassa (5%). Il test risulta

positivo. Quale pensate sia la probabilità che il ragazzo

abbia questa malattia? Che cosa fareste?

I

pazienti generalmente esprimono il desiderio di avere una

comunicazione del proprio rischio e la maggior parte ne preferisce

una quantitativa; ad esempio oltre metà delle donne

intervistate da Shaw et al dichiarava di preferire lespressione

numerica del rischio, rispetto a quella verbale. E difficile

sintetizzarla con una figura singola, meglio è utilizzare un

range di valori, ma questo richiede che i sanitari sviluppino

delle attitudini a comprendere, valutare e manipolare le informazioni

che riguardano le probabilità.

Alcuni

medici potrebbero chiedersi se luso della probabilità

sia veramente valido perché in realtà il paziente è

unico e le stime della probabilità derivano dallesperienza

di precedenti soggetti o da studi epidemiologici che non possono

venir applicati tous cours ad ogni singolo individuo.

In realtà

quello che è importante per colui che deve prendere una

decisione è lo stato del suo credere attuale e lincognita

del futuro che può venir quantificata.

Lincertezza

può venir espressa quantitativamente in modi differenti: come

probabilità, proporzione, frequenza, percentuale. In ogni caso

anche persone del settore trovano difficoltà a comprendere

pienamente i termini statistici nominati precedentemente.

LUnione

Europea ha delle Linee Guida per descrivere la frequenza di un

evento, con il link fra descrizione verbale e numerica: così

molto comune è > 10% (o > 1 :10) e molto raro

è < 0.01 (o < 1:10000); 4 studi hanno dimostrato che 760

persone invariabilmente sovrastimano grossolanamente queste

espressioni verbali (vedi articolo su Bandolier Costipazione

e pancreatite in cardiopatici che assumono statine).

Chi lo

desidera per approfondire: quiz 3 su

medici e rischio di eventi avversi da vaccino in Bandolier (con

randomizzazione dei questionari) .

Visuale

La

rappresentazione visuale dei dati può facilitare la rapida

comprensione dellespressione numerica dellincertezza.

Un esempio è rappresentato dal box and whiskers della figura

1, i box comprendono il 50% dei dati, le linee (whiskers)

raffigurano il range. La maggior parte delle figure usate cerca di

raffigurare un Intervallo di confidenza intorno alla stima misurata

(rappresentazione dellimprecisione della stima), ma anche

altre misure come il NNT sono state raffigurate. Pochi studi sono

disponibili per verificare quale figura visuale risulta più

comprensibile; uno studio ad esempio ha esaminato 9 grafici che

raffigurano lambiguità nelle previsioni del tempo,

dimostrando che ai lettori erano più familiari le torte e gli

istogrammi, ma non è detto che familiarità equivalga a

miglior comprensione; in ogni caso lattitudine educazionale

del soggetto condiziona la comprensione dei grafici (donne meno

istruite avevano confusione a comprendere le stime e gli IC intorno

alle stime relative alla riduzione del rischio di morte per ca del

seno, mentre signore più colte avevano piacere a prendere

visioni di tali rappresentazioni.

Molti

pazienti e medici sono confusi quando si parla di rischio e di

rapporti rischio/benefici Moore et al. Arthritis Research &

Therapy 2008, 10:R20. Le decisioni si basano sui fatti e sulle

emozioni che possono essere manipolate e non è raro che le

emozioni dominino sui fatti.

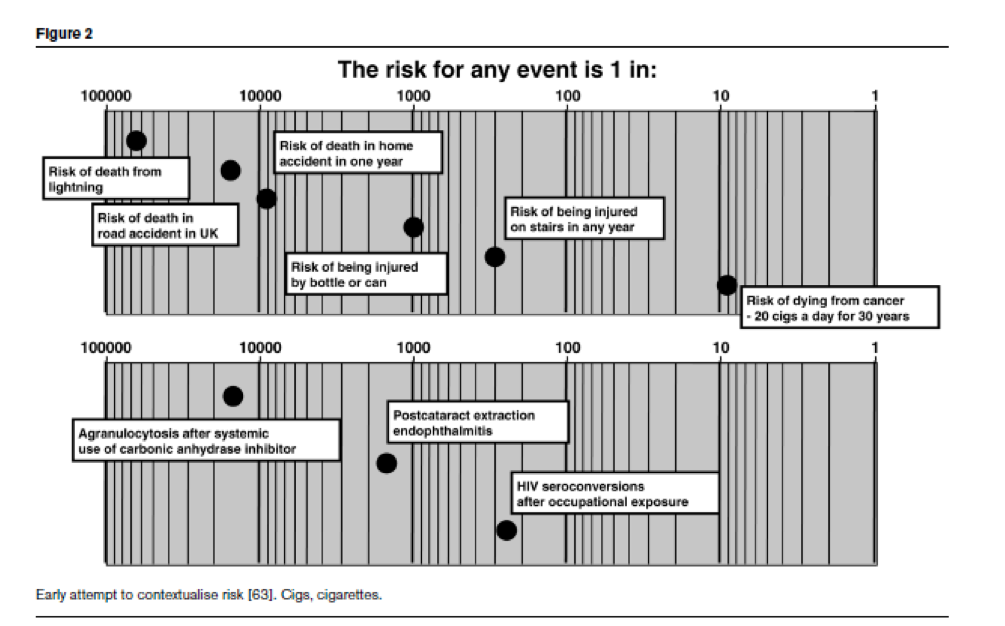

Il

successivo è uno dei primi esempi di concentualizzare il

rischio dellassumere sigarette.

Figura

2

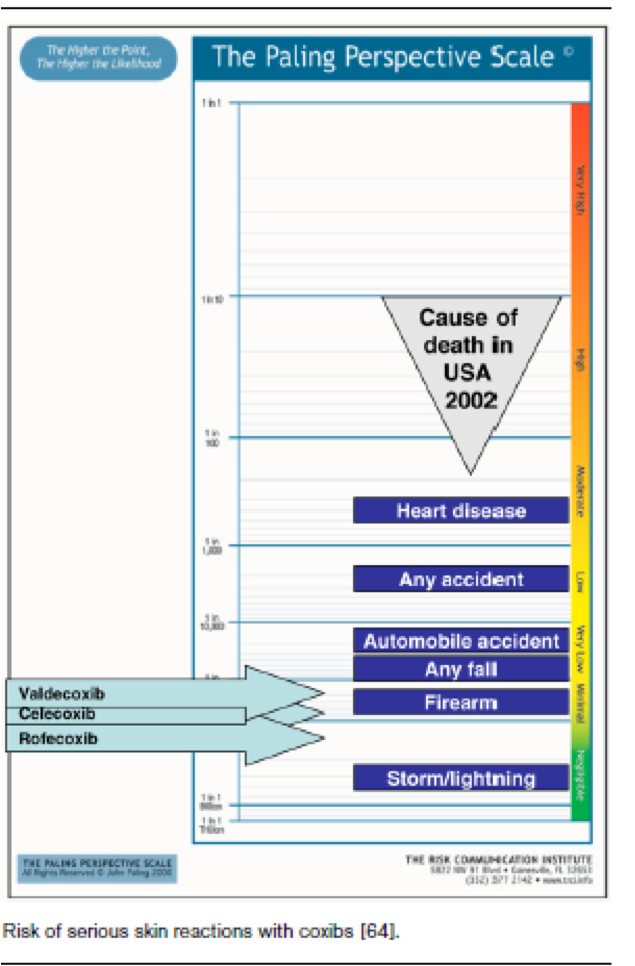

La Paling

Perspective Scale (Scala Prospettiva di Paling) è una

rappresentazione grafica che raffigura i rischi (comprende eventi

naturali) di varia grandezza utilizzando una scala logaritmica: la

presentazione comparativa di diversi rischi aiuta il paziente a

valutare correttamente il rischio per quella data azione (vedi

vaccino vs incidenti, fulmini) (figura 3).

Qui ci

sono sia espressioni verbali che numeriche del rischio; i dati sulla

mortalità vengono presi da ampi studi osservazionali presenti

in letteratura (fare lesempio dei vaccini).

Paling ha

ideato anche le palette di 1000 persone che è utile per

descrivere il rapporto rischio/benefici (esempio aspirina che riduce

il rischio di attacchi cardiaci, ma aumenta il danno (aumenta il

rischio di sanguinamento intestinale), con rischio di morte di 1.10.

Creare la propria paletta collegandosi con http://www.riskcomm.com/

AIUTARE

IL PAZIENTE AD AFFRONTARE LINCERTEZZA

Molti

ritengono che il punto cruciale nella comunicazione del rischio sia

quello di aiutare il paziente a tollerare lincertezza,

piuttosto che di fargliela comprendere appieno, per esempio il medico

deve rassicurare che sarà in grado di rispondere a tutte le

domande relative alla sua salute, che gli consiglierà altre

fonti di informazioni come siti web, che rimarrà aperto e

simpatetico nei suoi confronti, che gli illustrerà tutte le

possibili alternative al trattamento. Altri propongono invece che i

medici dovrebbero chiarire il tipo di incertezza che si dimostra più

stressogena per il paziente (incertezze sulla probabilità,

sulle fonti di informazioni, incertezza sullevidenza) ed

essere in grado di spiegare le complessità relative a ciascuno

di esse.

Bibliografia

1. Frey

U, Von Mutius E. The challenge of managing wheezing infants. N

Engl J Med 2009; 360:20:2130-2233.

2. Plint

AC, Johnson DV, Patel H. Epinephrine and Dexamethasone in children

with bronchiolitis. N Engl J Med 2009;20-2079-2089

Vuoi citare questo contributo?