Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Novembre 2011 - Volume XIV - numero 9

M&B Pagine Elettroniche

Il punto su

L'autismo e il sistema dei neuroni specchio

Ex

falso sequitur quodlibet

DICA

- Laboratorio di Bioingegneria Industriale, Dipartimento di

Ingegneria Civile e Architettura, Università di Udine

Indirizzo

per corrispondenza:bioing@uniud.it

|

Autism

and the mirror neuron system

Key

words

Autism

spectrum disorders, Motor programming deficit evidence, Mirror

neuron, Broken mirror theory

Summary

The

large general consent gained by mirror

neuron paradigm has led to advocate this neural network in the

physiopathology of autism spectrum disorders (ASD). This

hypothesis, tough, is based on a controversial neurophysiologic

assumption: an inappropriate attribution of an emergent cognitive

function to a specific neural population. 'Mirror neuron'

could be the name given to the impossibility to reduce

action-perception dualism to the unity of consciousness.

|

Vari e

vasti sono i campi d'indagine esplorati nel tentativo di

raggiungere un'uniforme e condivisa interpretazione della

fisiopatologia e dei meccanismi che sottendono i disturbi dello

spettro dell'autismo (autism spectrum disorders, ASD),

ovviamente con l'obiettivo, un giorno, di poter disporre di mezzi

efficaci per il trattamento.

Tra i

differenti approcci impiegati per raggiungere un simile risultato,

l'indagine psicologica ambisce a distinguere la sorgente della

distorsione percettiva che conduce al complesso sintomatico. Una

volta distinti differenti sintomi e segni, ricondotti alle diverse

aree dello sviluppo coinvolte,

si è assegnata a essi una giustificazione in termini cognitivi

giungendo a identificare l'assenza di empatia1-4,

ossia la capacità di stabilire un contatto emotivo con gli altri,

come la principale responsabile degli atteggiamenti che

contraddistinguono i disturbi dello spettro autistico. Dai primi

resoconti di un deficit dell'abilità imitativa evidenziata da

Rogers e Pennington nei primi anni '905,6

si giunse a formulare l'ipotesi di una carenza, o isolamento,

emozionale in questi individui tale da determinare l'incapacità di

attuare un processo mentale di immedesimazione, astrazione necessaria

per poter consentire un atto cognitivo complesso come quello

dell'emulazione cosciente. In sostanza, stando a questa

interpretazione, i bambini autistici non sarebbero in grado di

imitare in quanto recepiscono come alieno chi dovrebbero imitare, non

essendo in grado di stabilire con questo un contatto emotivo.

A tal proposito va precisato che l'empatia stessa potrebbe essere

attenuata in conseguenza dell'incompiuta e deficitaria formazione

della 'teoria della mente' nei soggetti autistici (TOM)7-9.

Con tale concetto si designa la capacità più ampia di un individuo

di costruirsi immagini meta-rappresentazionali dei processi cognitivi

altrui partendo dagli stessi propri, ossia individuare nell'altro

in una determinata condizione lo stesso ordine e funzionamento dei

modelli cognitivi ai quali il soggetto stesso ricorre se posto nella

medesima situazione.

La

rappresentazione 'embodied' delle azioni tratteggiata dalla

teoria del sistema dei neuroni specchio (Mirror Neuron System,

MNS)10 richiama da vicino un simile meccanismo psicologico

che consente, nell'uniformità dei processi cognitivi,

l'immedesimazione con gli altri (ossia l'empatia) attraverso la

mappatura diretta tra l'azione osservata e quella eseguita dal

soggetto stesso (direct matching hypothesis), a patto che

naturalmente sia preservata l'integrità della programmazione

motoria11. Da ciò emerge la proprietà cognitiva di

distinzione del fine di ogni singola azione motoria sin dai primi

atti del suo svolgimento. In tale ottica sia quei sintomi riguardanti

la sfera delle interazioni sociali (la risposta alla mimica facciale,

la prossemica, la fissazione con lo sguardo) sia quelli come il

ritardo ad apprendere il linguaggio o la difficoltà a cogliere il

punto di vista di chi sta parlando, che coinvolgono la sfera della

comunicazione verbale, potrebbero dunque sottendere un simile, se non

lo stesso, difetto cognitivo.

Questa

idea, già paventata da psichiatri e psicologi tempo addietro, ha

guadagnato maggior attenzione e consistenza da quando i neuroni

specchio sono stati descritti. Questi, infatti, per le proprietà a

essi attribuite, dovrebbero rappresentare il trait d'union tra la

dimensione personale e quella interpersonale, consentendo il

riconoscimento dell'altro come realtà non aliena ma simile nelle

forme di percezione-azione: proprio ciò che appare deficitario in

soggetti con ASD. Per la prima volta, dunque, a teorie psicologiche

suffragate solo da esperimenti comportamentali hanno potuto essere

affiancate 'inoppugnabili' ricerche neurofisiologiche propense a

spiegare l'abilità imitativa dell'uomo, così come la formazione

della teoria della mente, l'empatia e il linguaggio.

Pertanto,

l'ammissibilità ancora dibattuta dell'esistenza di un sistema

mirror nel cervello umano12-15

precede l'ipotesi che un non corretto funzionamento di questo

sistema possa essere responsabile degli aspetti più caratteristici

dei disturbi dello spettro dell'autismo. In ultima analisi, dunque,

mirror e autismo costituiscono una congiunzione logica

soggetta al principio 'ex falso sequitur quodlibet'.

Recentemente,

proprio un disordine di organizzazione del MNS (che potrebbe

coinvolgere tanto la materia grigia quanto quella bianca) è stato

sondato da Oberman16 come responsabile in prima battuta

del quadro sintomatologico, tanto da aver coniato per questa

l'immaginifico appellativo di 'broken mirror theory'. Il

nodo su cui verte una simile riflessione è che tra soggetti

caratterizzati da un normale sviluppo cognitivo e bambini autistici

debba esistere una differente capacità nell'organizzazione delle

catene di atti motori. Simile evenienza è stata poi descritta

confrontando l'esecuzione di un'azione coordinata come quella di

afferrare del cibo e portarlo alla bocca in questi due distinti

gruppi17. In breve, l'esperimento consisteva nel

monitorare il gesto di afferrare del cibo (pulsante di avvio e

piattaforma sensibile al tocco, su cui veniva collocato il cibo) e

confrontarlo con le tempistiche di attivazione del muscolo

miloioideo, principale attuatore dell'apertura della bocca

(registrato con metodica elettromiografica). Per il gruppo di bambini

autistici si era osservata un'eccitazione del muscolo in ritardo

rispetto al momento in cui il cibo veniva raggiunto con la mano; la

spiegazione offerta in termini neuro-cognitivi suggeriva che la

disgregazione delle catene cinematiche rendesse conto della

difficoltà di distinguere il fine, ossia l'ultimo atto delle

catene motorie, nei soggetti affetti da ASD.

Tuttavia,

gli stessi esperimenti riproposti hanno fornito risultati

diametralmente opposti18, suggerendo l'evenienza che

l'approccio sperimentale impiegato non abbia tenuto conto di una

serie di aspetti critici messi in evidenza

in Figura

1.

Si

osservi innanzitutto come il grafico riporti i risultati dei due

gruppi di soggetti autistici all'interno del range di normalità

demarcato dai risultati dei due gruppi di individui con normale

sviluppo cognitivo.

Per

interpretare una simile prova, bisogna prendere atto che le azioni

motorie sono selezionate e affinate secondo criteri di economia

energetica caratterizzate da precise variabili cinematiche19.

Si può intuitivamente ritenere che l'istante di apertura della

bocca sia necessariamente legato alla rapidità di esecuzione

dell'azione motoria del sistema mano-braccio. In tal senso,

vertendo l'ottimizzazione del movimento principalmente su

coordinate spazio-temporali, sarebbe lecito supporre che

l'attivazione del muscolo mieloioideo, nel momento in cui si

adempie un compito motorio simile a quello descritto

nell'esperimento, debba necessariamente anticipare la propria

azione attraverso un modello predittivo che gestisca il flusso di

informazioni somatosensitive, intrecciando gli schemi dei due atti

motori compresi nell'azione. Simile considerazione obbliga

necessariamente a rapportare l'esecuzione del gesto a quelle che

sono le sue variabili cinematiche per assegnare valore ai distinti

pattern riscontrati all'elettromiografia. Questa considerazione

rende immediatamente conto della discordanza tra quanto descritto da

Cattaneo e coll.17 e quanto da noi rilevato alla luce

della sottostima nel modello sperimentale dei parametri cinetici.

A riprova

di ciò, eseguendo un esperimento analogo su soggetti sani in cui il

target sia collocato di volta in volta a distanze inferiori o

superiori allo spazio esplorabile dal sistema mano-braccio è

identificabile la stretta dipendenza che intercorre tra questo

parametro e la tempistica di apertura della bocca18.

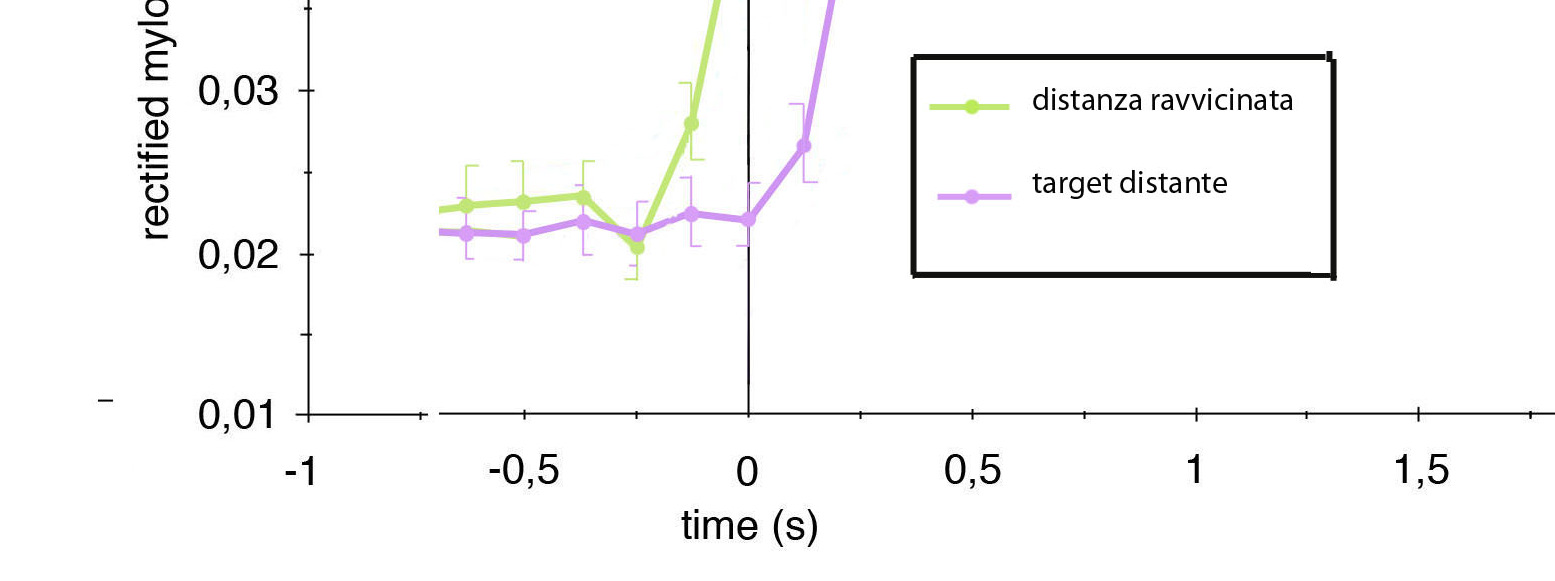

Figura

2. Le due curve rappresentano la media dei risultati di 60 prove

eseguite su un gruppo di bambini con normale sviluppo cognitivo. Il

'bersaglio' viene collocato di volta in volta a una distanza

normalizzata per la lunghezza del braccio del soggetto inferiore o

superiore a quella dello spazio esplorabile dal sistema mano-braccio.

Si noti che l'apertura della bocca avviene in ritardo (curva viola,

a destra) quando il cibo viene collocato a una distanza aumentata.

L'istante 0 indica il momento in cui la mano del soggetto raggiunge

il cibo.

Dall'analisi

delle curve che rappresentano la dinamica di apertura della

bocca (Figura

2), considerato

come istante 0 il raggiungimento dell'obiettivo (criterio di

sincronizzazione di tutte le prove), appare evidente che il movimento

di apertura della bocca si abbia con un maggiore ritardo, nell'ordine

dei 150 ms quando il target viene presentato a una distanza

aumentata. Ciò porta immediatamente a decretare come impropria

l'assunzione che l'attivazione del muscolo miloioideo possa

rappresentare l'espressione di una cognizione del fine dell'azione

motoria innescata, su cui tutte le riflessioni di Cattaneo e coll.

implicitamente si basano. Non si può certamente ritenere che il

'goal', inteso come conclusione dell'azione motoria innescata,

possa in alcun modo dipendere dalla distanza dall'obiettivo. Se

tale assunzione fosse valida, il grafico precedente dimostrerebbe che

in un soggetto sano lo scopo dell'azione già avviata si

costituirebbe in fieri e la sua comparsa parrebbe indiscutibilmente

legata alla distanza del soggetto dall'obiettivo. Conclusione,

questa, insostenibile.

Risulta

altreì più ragionevole ritenere che un simile parametro venga

assunto per adattare la strategia motoria subordinata al

raggiungimento dello scopo già prefigurato. L'apertura della

bocca, conformemente a quanto ipotizzato e come dimostrato in

quest'ultima prova, è diretta espressione delle caratteristiche

cinematiche del gesto, e un parametro come la distanza dal target

(ampiamente trascurato nei precedenti esperimenti descritti), che

direttamente condiziona le variabili associate all'esecuzione del

gesto (impulso, accelerazione massima e velocità massima in primis),

risulta essere decisivo e centrale nel determinare il tempismo con

cui si attiva la muscolatura (genioioideo, miloioideo e digastrico)

che presiede all'apertura della bocca.

In

conclusione, alla luce di quanto emerso dalle rilevazioni da noi

eseguite, si può affermare con certezza che un modello sperimentale

come quello a cui sino ad ora si è ricorsi per sondare l'efficienza

della programmazione motoria nei bambini autistici, come causa della

sintomatologia centrale di questa sindrome, presenta profonde lacune

metodologiche che necessariamente discreditano le conclusioni basate

su risultati sperimentali qui apertamente messi in discussione. Se da

un lato emerge chiaramente che le caratteristiche cinematiche,

grandezze fisiche opportunamente quantificabili, dell'esecuzione

del gesto non sono state sino ad ora appropriatamente tenute in

considerazione nel disegno delle prove sperimentali esaminate,

dall'altro appare ragionevole e auspicabile che a una rigorosa

valutazione di queste si debba ricorrere qualora questa ipotesi, per

molti versi suggestiva, voglia essere seriamente investigata. A tal

proposito appare evidente che un deficit in una simile abilità di

organizzazione di catene motorie può essere riscontrato proprio

valutando la plasticità di adattamento degli schemi motori al

modificarsi di quelle variabili su cui il sistema effettore deve

basarsi per determinare e organizzare traiettorie efficaci.

In ultima

analisi, appare dunque necessaria la strutturazione di nuove batterie

di test in cui la versatilità di pianificazione e l'abilità di

esecuzione di movimenti finalizzati 'goal oriented' vengano messe

alla prova ricorrendo a condizionamenti ambientali esterni posti ad

uopo dallo sperimentatore.

Si

ritiene inoltre auspicabile un comune criterio di reclutamento dei

candidati a questi test, in modo che sia poi possibile una

comparazione delle evidenze su scala più ampia. I limiti

comunicativi che tali soggetti riscontrano, o, vista dall'altro

lato, che noi riscontriamo nel rapportarci a loro, rendono tuttavia

remota la possibilità che anche individui colpiti da sintomatologia

più severa e maggiormente caratteristica possano prendervi parte.

Come

chiaramente emerso dalla nostra esperienza, inoltre, enorme cura

andrà posta nel ridurre al minimo l'impatto delle condizioni al

contorno dell'esperimento, visto il peso non trascurabile che esse

rivestono nel determinare il risultato finale anche su soggetti sani.

Qualora poi un tale deficit venisse riscontrato, l'attribuzione di

questo a una particolare area o popolazione neuronale, in virtù

della complessità e integrazione organizzativa del sistema motorio,

e delle molteplici anomalie morfo-strutturali identificate in aree

concorrenti alla pianificazione-esecuzione motoria in soggetti ASD da

più Autori20-25, appare evidente essere una forzatura,

ancor più considerando quali e quanti siano i dubbi che avvolgono il

modello dei neuroni specchio26.

In

conclusione, l'interessamento del MNS nelle sindromi dello spettro

autistico rimane tuttora da dimostrare. In tal modo si ritiene di

aver fugato la possibile distorsione logica operata da quanti a

riprova dell'esistenza di un simile network nell'uomo ricorrano

all'esemplificazione dell'autismo come dimostrazione di un

mancato funzionamento dello stesso.

1.

Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U. Does the

autistic child have a 'theory of mind'? Cognition

1985;21:37-46.

2.

Baron-Cohen S, Ring HA, Wheelwright S, et al. Social intelligence in

the normal and autistic brain: an fMRI study. Eur J Neurosci

1999;11:1891-8.

3.

Baron-Cohen S, Jolliffe T, Mortimore C, Robertson M. Another

advanced test of theory of mind: evidence from very high functioning

adults with autism or asperger syndrome. J

Child Psychol Psychiatry 2002;38:813-22.

4.

Baron-Cohen S, Golan O, Ashwin E. Can

emotion recognition be taught to children with autism spectrum

conditions? Philos Trans R Soc Lond B Biol

Sci 2009;364:3567-74.

5.

McEvoy RE, Rogers SJ, Pennington BF.

Executive function and social communication deficits in young

autistic children. J Child Psychol Psychiatry 1993;34:563-78.

6.

Rogers SJ, Bennetto L, McEvoy R, Pennington BF. Imitation

and pantomime in high-functioning

adolescents with autism spectrum disorders.

Child Dev 1996;67:2060-73.

7.

Lind SE, Bowler DM. Language and theory of

mind in autism spectrum disorder: the relationship between complement

syntax and false belief task performance. J

Autism Dev Disord 2009;39:929-37.

8.

Lind SE, Bowler DM. Delayed

self-recognition in children with autism spectrum disorder.

J Autism Dev Disord 2009;39:643-50.

9.

Brne M, Brne-Cohrs U. Theory of

mind-evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopathology.

Neurosci Biobehav Rev 2006;30:437-55.

10.

Gallese V. Intentional

attunement: a neurophysiological perspective on social cognition and

its disruption in autism.

Brain Res 2006;1079:15-24

11.

Iacoboni M, Woods RP, Brass M, Bekkering. H, Mazziotta JC, Rizzolatti

G. Cortical mechanisms of human imitation. Science 1999;286:2526-8.

12.

Hickok G. Eight problems for the mirror

neuron theory of action understanding in monkeys and humans. J

Cogn Neurosci 2009;21:1229-43.

13.

Dinstein I, Hasson U, Rubin N, Heeger DJ. Brain

areas selective for both observed and executed movements.

J Neurophysiol 2007;98:1415-27.

14.

Pascolo PB, Budai R. Neuroni mirror nell'area F5 della corteccia

cerebrale della scimmia: c'è stata evidenza sperimentale? E

nell'uomo? New Magazine Edizioni. Rivista

Medica. 2008;60.

15.

Pascolo PB, Budai R, Rossi R. Critical review of the research leading

to the mirror neuron paradigm - biomed 2010. Biomed Sci Instrum

2010;46:422-7.

16.

Oberman LM, Ramachandran VS. The simulating

social mind: the role of the mirror neuron system and simulation in

the social and communicative deficits

of autism spectrum disorders. Psychol

Bull 2007;133:310-27.

17.

Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Boria S, et al. Impairment

of actions chains in autism and its possible role in intention

understanding. Proc Natl Acad Sci USA 2007;104:17825-30.

18.

Pascolo PB, Ragogna P, Cremaschi S, et al. Autism

and motor acts: experimental analysis on mylohyoid muscle emg

recordingsduring grasping-to-eat action - biomed 2010. Biomed Sci

Instrum 2010;46:178-83.

19.

Nelson WL. Physical principles for economies of skilled movements.

Biol Cybern 1983;46:135-47.

20.

Courchesne E, Carper R, Akshoomoff N. Evidence of brain overgrowth in

the first year of life in autism. JAMA 2003;290:337-44.

21.

Courchesne E, Karns CM, Davis HR, et al. Unusual brain growth

patterns in early life in patients with autistic disorder: an MRI

study. Neurology 2001;57:245-54.

22.

Hashimoto T, Tayama M, Murakawa K, et al. Development of the

brainstem and cerebellum in autistic patients. J

Autism Dev Disord 1995;25:1-18.

23.

Keller TA, Kana RK, Just MA. A

developmental study of the structural integrity of white matter in

autism. Neuroreport 2007;18:23-7.

24.

Waiter GD, Williams JH, Murray AD, Gilchrist A, Perrett DI, Whiten A.

Structural white matter deficits in high-functioning individuals with

autistic spectrum disorder: a voxel-based investigation. Neuroimage

2005;24:455-61.

25.

Zilbovicius M, Garreau B, Samson Y, et al. Delayed maturation of the

frontal cortex in childhood autism. Am J Psychiatry

1995;152:248-52.

26. Fan

YT, Decety J, Yang CY, Liu JL, Cheng Y. Unbroken mirror neurons in

autism spectrum disorders. J Child Psychol Psychiatry 2010;51:981-8.

Vuoi citare questo contributo?