Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Ottobre 2012 - Volume XV - numero 8

M&B Pagine Elettroniche

Caso contributivo

Rabdomiosarcoma

embrionario infantile come possibile patologia “sentinella”

dell'esposizione a diossine

Oncoematologo,

Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia

Indirizzo

per corrispondenza: patrizia.gentilini@villapacinotti.it

Embryonal

rhabdomyosarcoma in childhood as possible sentinel pathology of

the exposure to dioxins

Key

words Embryonal

rhabdomyosarcoma, Waste incinerators, Dioxins

Abstract

The

rhabdomyosarcoma (RMS) is a tumour derived from the mesenchymal

cells that give origin to striate muscle. It most frequently

appears at the paediatric age and it has a high-grade malignancy

that frequently gives metastasis (especially to the lung). There

are two principal types: alveolar and embryonal RMS and the

latter can appear in any localization. The case of an eight-year

old patient with an embryonal rhabdomyosarcoma of the prostate,

living with his family close to two waste incinerators is

presented. A literature review, together with the analysis of

local epidemiological data, lead to a possible pathogenetic link

between specific pollutants emitted by waste incinerators (i.e.

heavy metals and dioxins) and the onset of this specific

histotype of RMS which, differently from the alveolar type, seems

to be associated with environmental, but not with genetic

factors. As already suggested for sarcomas in the adult age, the

onset of embryonal rhabdomyosarcoma in paediatric age might be

considered a marker of environmental pollution by

waste-incineration. |

Il

rabdomiosarcoma (RMS) è un tumore solido derivato da

cellule mesenchimali che danno origine a tessuto muscolare striato.

Insorge con relativa frequenza in età pediatrica, ha elevata

malignità e genera frequentemente metastasi, principalmente a

livello polmonare. Ci sono due istotipi principali di RMS (alveolare

e embrionario) e questo tumore può insorgere in qualunque

sede. Riportiamo il caso di un paziente di otto anni affetto da RMS

embrionario della prostata, residente con la sua famiglia nell’area

di ricaduta degli inquinanti prodotti da due inceneritori di rifiuti.

Una revisione della letteratura e l’analisi di alcuni dati

epidemiologici del territorio di residenza della famiglia di origine

del bambino (Forlì) hanno consentito di formulare una ipotesi

di legame patogenetico tra specifici inquinanti emessi dagli

inceneritori (in particolare metalli pesanti e diossine) e

l’insorgenza di questo specifico istotipo di RMS (embrionario)

che, a differenza di quello alveolare, sembra essere associato a

fattori esogeni piuttosto che a fattori genetici. Similmente a quanto

già suggerito per il sarcoma in età adulta, il RMS

embrionario in età pediatrica potrebbe essere considerato una

possibile “patologia sentinella” dell’esposizione a

diossine.

I

sarcomi, tumori maligni di origine mesodermica, sono complessivamente

rari, pur essendo relativamente frequenti nei primi anni di vita.

L’interesse epidemiologico di questa patologia deriva da

precedenti studi che hanno dimostrato come essa sia correlabile a

inquinanti ambientali emessi da inceneritori di rifiuti, in

particolare diossine1-7.

Tale

correlazione sembra essere evidente in un caso, di seguito descritto,

di rabdomiosarcoma (RMS) embrionario insorto a livello

genito-urinario in un bambino nato da madre esposta, ancor prima del

concepimento, alle emissioni di due impianti di incenerimento (Forlì)

strettamente contigui fra loro.

Il tempo

di esposizione della madre era particolarmente lungo, in quanto

questa ha sempre risieduto nell’area di ricaduta degli

inquinanti, alimentandosi con prodotti coltivati in loco e con

animali da cortile.

Il

rarissimo istotipo di rabdomiosarcoma descritto in questo caso

potrebbe essere considerato, al pari dei sarcomi nell’adulto,

una patologia “sentinella” dell’esposizione al

cocktail di inquinanti (in particolare diossine) emessi dagli

impianti di incenerimento dei rifiuti.

Presentazione

del caso

Il

bambino primogenito nasce a termine, da parto eutocico dopo

gravidanza regolare, peso alla nascita 4.380 Kg, allattamento fino ad

11 mesi al seno, nessun problema nel periodo perinatale, nè

successivamente. L’anamnesi familiare era negativa per eventi

di rilievo, i genitori erano in buona salute, non fumatori, con

nessuna particolare esposizione di tipo lavorativo.

La

famiglia ha sempre risieduto a circa 1700 m in linea d’aria da

due inceneritori, uno per rifiuti solidi urbani (60.000 ton/anno) ed

uno per rifiuti speciali ospedalieri (32.000 ton/anno). Coltiva un

orto domestico e si alimenta prevalentemente con i propri prodotti,

compresi animali da cortile.

All’età

di 8 anni compare nel bambino nicturia e rapidamente insorge

difficoltà nella minzione, che si fa sempre più

evidente con comparsa di ritenzione acuta di urina per ostruzione

uretrale.

Un esame

ecoDoppler dimostra una prostata nettamente aumentata di volume e

asimmetrica (lobo sin di 4.5 x 4.3x 4.5 cm, lobo dx di 2.1x 3 cm).

Una

biopsia ecoguidata del lobo sinistro (sede apicale, paramediana e

laterale) consente di formulare diagnosi istologica di

rabdomiosarcoma embrionario della prostata.

Indagini

di biologia molecolare escludono la presenza di trascritti di fusione

(PAX3-FKRH, PAX7-FKRH), in accordo con i dati di letteratura8

che vedono queste alterazioni espressione di traslocazioni

cromosomiche tipiche dei rabdomiosarcomi alveolari e non embrionari.

La

diagnosi viene confermata all’estero e ulteriori indagini di

immunoistochimica evidenziano positività della maggior parte

delle cellule alla desmina, e, nel 30% di esse, positività per

miogenina.

La

stadiazione conferma la presenza di malattia in ambito

genito-urinario e rileva minime lesioni al parenchima polmonare (a dx

di 3 mm, a sin <3 mm), di non univoco significato.

Il

bambino inizia il trattamento chemioterapico del caso, con 3 cicli di

chemioterapia standard secondo il protocollo RMS 4.99,

successivamente 3 cicli di chemioterapia ad alte dosi sequenziali e

reinfusione di cellule staminali autologhe.

Vengono

praticati inoltre ulteriori trattamenti anche con ipertermia, senza

tuttavia mai ottenere il raggiungimento della remissione completa.

A

distanza di tre anni e mezzo dalla diagnosi si registra il decesso

per progressione della patologia.

Revisione

della letteratura

Il

rapporto tra inquinamento da diossine (tipici inquinanti emessi dagli

impianti di incenerimento di rifiuti) e l’insorgenza dei

sarcomi è stata sottolineata dall’Associazione Italiana

di Epidemiologia, che afferma: ”studi metodologicamente robusti

e difficilmente contestabili hanno messo in evidenza eccessi di

tumori riconducibili all’esposizione a diossine”9.

Il

rabdomiosarcoma rappresenta il tipo istologico più frequente

fra i sarcomi del tessuto connettivo e degli altri tessuti molli in

età pediatrica. Il tasso standardizzato di incidenza di tale

tumore in Europa negli anni 1988–1997 è stato di 9.1

casi per milione di bambini10 .

Questa

neoplasia maligna trae il suo nome dal fatto che le cellule di

origine mesenchimale che la compongono hanno caratteristiche di

differenziazione del tessuto muscolare scheletrico e possono

insorgere anche in sedi anatomiche dove il tessuto muscolare striato

è assente, come nei dotti biliari e nella vescica. Nel gruppo

dei rabdomiosarcomi rientrano vari sottotipi istologici, che si

differenziano per caratteristiche morfologiche cellulari e tissutali.

Numerose classificazioni si sono succedute nel tempo. La prima e più

seguita classificazione istologica dei rabdomiosarcomi è

quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),

in cui vengono contemplati i seguenti istotipi: embrionario,

botroide, alveolare, pleomorfo, sarcoma non classificato,

indeterminato a piccole cellule rotonde, sarcoma di Ewing

extraosseo11.

In tutte

le classificazioni che sono state di volta in volta proposte, rientra

tuttavia fra i più frequenti istotipi proprio quello

embrionario, che rappresenta circa il 50% di tutti i rabdomiosarcomi.

Il

termine embrionario indica che le cellule tumorali assomigliano ai

vari stadi dello sviluppo embrionale delle cellule muscolari.

Nel

lavoro pubblicato da Pastore et al nel

20069 viene riportata una amplissima casistica relativa a

5802 casi di sarcoma dei tessuti molli diagnosticati da 0 a 14 anni

in tutta Europa (anni 1978-1997), ed in cui rientrano ben

3.365 casi di rabdomiosarcomi scrupolosamente analizzati per sedi di

insorgenza, sottotipi istologici, età, distribuzione

geografica, andamento temporale ecc.

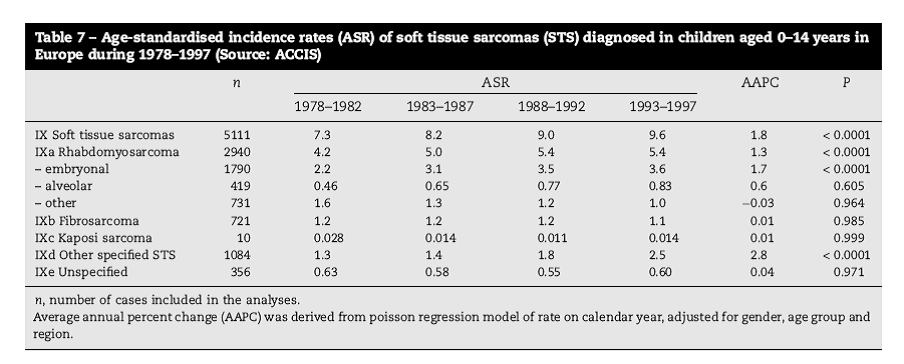

Nella

Tabella I10, i sarcomi dei

tessuti molli (STS) insorti nell’infanzia vengono differenziati

per sottotipi istologici e ne viene valutata l’incidenza in 4

successivi quinquenni.

Dallo

studio citato emerge che sia l’incidenza complessiva dei

sarcomi che quella dei rabdomiosarcomi sono significativamente e

progressivamente cresciute negli anni del periodo esaminato. In

particolare l'istotipo embrionario, specie a localizzazione

genito-urinaria, è quello che aumenta in modo prevalente in

questa ampia casistica, ed è quello che contribuisce in modo

determinante all'aumento statisticamente significativo di tutti i

sarcomi nell'infanzia.

Per

quanto attiene gli altri sottotipi si nota che l’alveolare ha

un tasso medio di crescita annuo molto più basso rispetto

all’embrionario e, soprattutto, non statisticamente

significativo (AAPC=+0,6%, con p=0,605). Esso è inoltre

caratterizzato dalla presenza di trascritti di fusione (PAX3-FKRH o

PAX7-FKRH) ed appare logico supporre che questo istotipo sia da

correlarsi maggiormente a fattori genetici. Neanche gli altri

sottotipi mostrano un trend significativo di crescita (AAPC= -0,03%

con p=0,964). Gli Autori dello studio concludono che l’incremento

di circa il 2% annuo dei sarcomi dei tessuti molli non può

essere spiegato solo da cambiamenti nella classificazione, e che tale

incremento è dovuto prevalentemente ai RMS del sottotipo

embrionario a livello genito-urinario.

Tabella

I. Incidenza dei sarcomi dei tessuti molli in bambini di età

compresa tra 0 e 14 anni in Europa negli anni 1978- 199710

La

situazione della città di Forlì

Il caso

descritto potrebbe inquadrarsi nel contesto dei danni all’ambiente

e alla salute prodotto dai due impianti di incenerimento (uno per

rifiuti urbani, l’altro per rifiuti ospedalieri) presenti nella

città di Forlì ed operanti dall’inizio degli anni

’70, che sono già stato oggetto di una indagine

epidemiologica 12

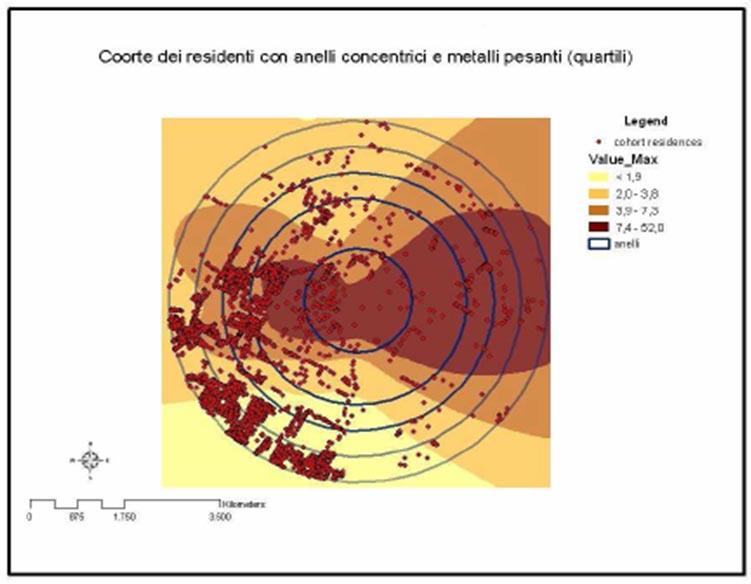

In

particolare, secondo la mappa riportata in Figura 1, il caso

diagnosticato nel 2006 era residente nell’area sub-massimale di

esposizione per ricadute di metalli pesanti emessi dai due

inceneritori.

Nella

mappa (Figura 1), i metalli pesanti sono

stati considerati come “tracciante” dell’inquinamento

prodotto dagli inceneritori. Da questa analisi sono emersi numerosi

effetti sulla salute, in particolare femminile 13.

In

particolare, per lo stesso livello di esposizione per il quale si è

registrato il caso di rabdomiosarcoma nel 2006, si sono registrati

numerosi altri rischi per la salute (Tabella II).

Di

particolare rilevo l’incremento statisticamente significativo

del 44% di abortività spontanea, coerente con i risultati di

uno studio successivo (Moniter)14, condotto dalla regione

Emilia Romagna in prossimità degli 8 inceneritori collocati

sul territorio regionale. Dallo stesso studio emergono anche aumenti

significativi dell’abortività spontanea e del numero di

malformazioni, di nati pre termine e di bambini piccoli per età

gestazionale.

Nello

studio condotto a Forlì risultano segnalati 18 casi di

sarcoma, e gli stessi Autori affermano che “ gli eccessi di

mortalità per sarcoma dei tessuti molli sono degni di nota”

e che, considerando insieme i due sessi, “si osserva un aumento

statisticamente significativo della mortalità nellivello più

elevato di metalli pesanti ( RR = 10.97) [n.d.r: ossia nel gruppo di

popolazione a più elevata esposizione ai metalli pesanti] per

la coorte di tutti i residenti”.

È

inoltre da segnalare che nei 18 anni di funzionamento del Registro

Tumori della Romagna, su una popolazione complessiva di 1.300.000

persone, i soli tre casi di RMS embrionario registrati si sono

verificati a Forlì (uno nel 1989, uno nel 2006, uno nel 2007).

Pur essendoci nell’area coperta dal Registro Tumori della

Romagna altri due impianti di incenerimento (uno a Rimini, in

funzione dal 1976 ed uno a Ravenna,attivo dal 2000), la peculiarità

del territorio di Forlì è la presenza contemporanea di

due impianti limitrofi: un inceneritore per rifiuti urbani ed uno per

rifiuti ospedalieri. Inoltre, secondo i dati registrati

nell’inventario nazionale delle emissioni, per il comparto

“smaltimento rifiuti” si è avuta in provincia di

Forlì una emissione di diossine dal 1990 al 2004 di molto

superiore a quella riscontrata in altre Province limitrofe. (circa 6

grammi/anno).

MORTALITA’

MASCHI

Patologie

tumorali

cancro

al colon retto: RR = 2.07

cancro

alla prostata : R R = 2.07

cancro

allo stomaco : RR = 1.08

per

cancro alla vescica: RR = 1.54

Patologie

non tumorali

malattie

respiratorie acute: RR = 8.92

malattie

respiratorie RR = 1.27

diabete

RR = 1.20 MORTALITA’

FEMMINE

Tutte

le cause: RR= 1.07 (+ 7%)

Patologie

tumorali:

tutti

i tumori: RR = 1.26

cancro

allo stomaco: RR = 2.88

per

cancro al colon retto: RR = 2.03

cancro

al fegato: RR = 1.56

cancro

al polmone: RR = 1.14

cancro

della mammella: RR = 1.10

cancro

alla vescica: RR= 1.55

cancro

al Sistema Nervoso Centrale: RR = 2.60

leucemie:

RR = 1.71

Patologie

non tumorali

malattie

cardiovascolari: RR =1.20

malattie

ischemiche: RR =1.21

malattie

respiratorie acute: RR = 1.36

INCIDENZA

DI CANCRO MASCHI

cancro

allo stomaco: RR= 1.32

cancro

al colon retto : RR= 1.28

tumori

Sistema Nervoso Centrale: RR= 1.80

linfoma

di Hodgkin: RR= 3.45

INCIDENZA

DI CANCRO FEMMINE

cancro

allo stomaco: RR = 1.72

cancro

al colon retto: RR = 2.01

cancro

a bronchi e polmoni: RR = 1.16

sarcoma

dei tessuti molli: RR = 5.85

cancro

a vescica RR = 1.07

tumori

Sistema Nervoso Centrale RR = 1.28

linfomi

di Hodgkin: RR = 1.81

leucemie:

RR = 1.12

RICOVERI

OSPEDALIERI FEMMINE

malattie

renali: RR = 3.06

infarto

del miocardio: RR= 1.4

scompenso

cardiaco congestizio: RR = 1.32

infezioni

respiratorie acute: RR = 1.21

aborti

spontanei: RR = 1.42

RR

= 1.44 (indipendentemente dalla durata della residenza)

In

grassetto i dati statisticamente significativi |

Figura

1. Mappa di esposizione per ricadute di metalli pesanti

tratta dallo studio epidemiologico “Enhance Health”, che

ha riguardato la popolazione esposta alle emissioni dei due impianti

di incenerimento di rifiuti collocati nel territorio cittadino di

Forlì11

Discussione

I dati

sopra esposti, nel loro complesso, sono a favore della tesi che

fattori esogeni abbiano un ruolo determinante nella genesi dei RMS

embrionari e che, viceversa, fattori genetici ereditari siano

maggiormente correlati all’istotipo alveolare e ad altri

sottotipi non specificati.

L’aumento

dell’incidenza documentata non sarebbe giustificabile sulla

base dell’ipotesi di un ruolo prevalente dei fattori

genetici/ereditari, che realisticamente non possono subire mutamenti

così rapidi nel tempo. Risulta dunque particolarmente

verosimile un ruolo determinante di fattori esogeni. Tale ipotesi

risulta sostenuta dai risultati di un recente studio che dimostra

come l'esposizione ad agenti esogeni (le radiazioni nel 1° e 3°

trimestre di gravidanza), rappresenti un rischio statisticamente

significativo solo per l'istotipo embrionario e non per gli altri

istotipi15.

Nel

rapporto AIRTUM 200816 relativo al rabdomiosarcoma

nell'infanzia non viene purtroppo fatta alcuna distinzione fra i due

istotipi più frequenti (embrionario ed alveolare). Questa

distinzione avrebbe permesso di verificare se anche nel nostro paese

e nel lungo periodo (considerata la relativa rarità della

patologia), si conferma quanto emerge dall'ampio studio sopra

citato10.

Indubbiamente

la valutazione epidemiologica dei rischi tumorali nell’infanzia

è complessa ed estremamente difficile da condurre, in quanto i

tumori sono una patologia relativamente rara in questa età

della vita. È difficile una adeguata valutazione della

esposizione anche per l’importanza che rivestono le esposizioni

genitoriali e degli stessi gameti, nonchè il complesso

problema della cancerogenesi transplacentare e per la molteplicità

dei fattori di esposizione.

L’argomento

appare tuttavia di estremo interesse sia per l’importanza della

diagnosi, sia per l’incremento di tumori in età

infantile registrato in Europa16 e nel nostro Paese.

L’Italia è infatti ai vertici mondiali per incidenza di

cancro nell’infanzia, con un incremento annuo del 2,2%,

rispetto a quello europeo dell’1,1% e statunitense dello 0,6%.

Mediamente si registrano circa 30 casi/anno in eccesso in Italia per

ogni milione di bambini, rispetto a quanto si registra in altri paesi

parimenti industrializzati17.

Knox

(Regno Unito) ha pubblicato numerosi studi dal 1992 al 200618-21

per indagare il rischio di morte per cancro da 0 a 15 anni in

relazione ad esposizioni ambientali, ed in particolare a fonti

emissive. Ha esaminato una ampia coorte di 22,458 bambini morti per

cancro nel Regno Unito (leucemie e tumori solidi) fra il 1953 e il

1980, riscontrando clusters geografici in relazione alla località

di nascita. Knox ha dimostrato che i clusters si presentavano più

frequentemente intorno a siti industriali con combustioni su larga

scala, ed in presenza di composti organici volatili o di

incenerimento di rifiuti19. In un studio dello stesso

gruppo pubblicato nel 200521 sono state utilizzate, per la

valutazione delle esposizioni, le mappe pubblicate dal National

Atmospheric Emissions Inventory relative alle emissioni di

diversi inquinanti. Ciò ha permesso di analizzare

l’associazione tra il rischio di morte per tutti i tumori

infantili (solidi e leucemie) e l’esposizione alla nascita a

numerose sostanze chimiche emesse da sorgenti puntuali ad alta

intensità (hotspot), tra cui gli inceneritori. Sono stati

evidenziati RR statisticamente significativi per distanze alla

nascita entro 1 km da sorgenti emissive di monossido di carbonio,

particolato (PM10), Composti Organici Volatili, ossidi di azoto,

benzene, 1-3 butadiene, diossine e benzo(a)pirene. I RR variano da

1.92 per il benzo(a)pirene a 2,21 per le diossine, fino a 3.81 per

l’1-3 butadiene. È opportuno sottolineare come le

emissioni degli inceneritori siano caratterizzate dalla presenza di

tutte quelle sostanze a cui questo studio ha associato RR >1 in

modo statisticamente significativo.

La

principale e più importante osservazione degli studi di Knox

riguarda il ruolo determinante dell’esposizione alla nascita o

in utero rispetto a esposizioni successive. Esaminando i bambini che

hanno cambiato residenza fra l’indirizzo di nascita e quello di

morte, Knox ha rilevato come il rischio fosse più elevato per

le migrazioni in allontanamento dalla fonte emissiva (indirizzo di

nascita più vicino alla fonte emissiva rispetto all’indirizzo

di morte) che viceversa. Questo suggeriva che il rischio maggiore è

rappresentato da esposizioni precoci, e che la malattia inizia spesso

prima della nascita. Questa ultima considerazione è del tutto

coerente con la possibilità di passaggio di cancerogeni dalla

madre al feto (cancerogenesi transplacentare), come già aveva

intuito negli anni ’70 Lorenzo Tomatis22.

Nella

letteratura scientifica più recente sta emergendo con sempre

maggior evidenza l’importanza delle esposizioni che avvengono

nelle prima fasi della vita, fasi che appaiono cruciali per

determinare lo stato complessivo di salute non solo nell’infanzia,

ma anche in età adulta e non solo per quanto riguarda la

cancerogenesi23.

Dal punto

di vista della pratica clinica, il rabdomiosarcoma embrionario

infantile è una patologia che raramente impegna,

fortunatamente, i pediatri. Tuttavia, l’analisi del caso

descritto offre la possibilità di sottolineare l’importanza

dello studio dei meccanismi di interrelazione tra l’inquinamento

da diossine/metalli pesanti emessi da impianti quali gli inceneritori

e la fisiopatologia pediatrica e, soprattutto, della necessità

di identificare strumenti epidemiologici utili a riconoscere gli

effetti di tale particolare forma di inquinamento. È

necessaria una costante interfaccia tra pediatri e organismi deputati

al controllo ambientale ed all’analisi epidemiologica,

fondamentale ai fini di ottenere una adeguata prevenzione primaria.

Conclusioni

Il

problema dei tumori nell’infanzia ed in particolare modo

l’incremento che si registra per questa patologia infantile nel

nostro Paese, in cui addirittura nei primi 12 mesi di vita è

pari al 3,2% all’anno17, deve spingere la comunità

scientifica e l’intera società ad interrogarsi sui

motivi di questo triste primato e a porre in essere ogni sforzo per

indagarne le cause e rimuoverle.

Il

rabdomiosarcoma embrionario (specie a localizzazione genito-urinaria)

potrebbe essere un indicatore di esposizione a specifici inquinanti

(quali le diossine) ed essere quindi il corrispettivo nell'infanzia

di quanto sono i sarcomi nell'adulto. Esso potrebbe dunque

rappresentare un “evento sentinella” nell’infanzia,

al pari di quello rappresentato dai sarcomi nell'adulto, ormai

concordemente ritenuti evento "sentinella" dell'esposizione

a inquinanti quali le diossine, specie se emesse dai "vecchi"

impianti di incenerimento.

Lo

svolgimento di indagini con studi caso controllo circa questo

particolare istotipo potrebbe dare un contributo alla conoscenza del

problema.

Bibliografia

- Viel JF Arveaux P Bavarel J Cahn JY. Soft-tissue sarcoma and non-Hodgkin's lymphoma clusters around a municipal solid waste incinerator with high dioxin emission levels. Am J Epidemiol 2000;152:13-9.

- Zambon P. Ricci P, Bovo E, et al. Sarcoma risk and dioxin emissions from incinerators and industrial plants: a population based case-control study (Italy). Environ Health 2007;16:6-19.

- Tessari R. Canova C, Canal F, et al. Environmental pollution from dioxins and soft tissue sarcomas in the population of Venice and Mestre: an example of the use of current electronic information sources Epidemiol Prev 2006;30:191-8.

- Comba P, Ascoli V, Belli S, Benedetti M, Gatti L, Ricci P, Tieghi A. Risk of soft tissue sarcomas and residence in the neighbourghood of an incinerator of industrial wastes Occup.Environ.Med 2003;60:680-3.

- Floret N, Mauny F, Challier B, Cahn JY, Tourneux F, Viel JF. Dioxin emissions and soft-tissue sarcoma: results of a population-based case-control study. Rev Epidemiol Sante Publique. 2004;52(3):213-20.

- Biggeri A. Catelan D. Mortality for non Hodgkin lymphoma and soft-tissue sarcoma in the surrounding area of an urban waste incinerator. Campi Bisenzio (Tuscany, Italy) 1981-2001 2005, Epidemiol Prev; 29 (3-4)156-9.

- Etude d’incidence des cancers a proximitè des usines d’incineration d’ ordures menageres Institut de Veille Sanitaire, Sant Maurice Fabre P. 2008 http://www.invs.sante.fr/publications/2008/rapport_uiom/rapport_uiom.pdf (accesso 02/02/2012)

- Kapels KM, Nishio J, Zhou M, Qualman SJ, Bridge JA. Embryonal rhabdomyosarcoma with a der (16) t(1;16) translocation. Cancer Genet Cytogenet 2007;174:68-73.

- Pastore G, Peris-Bonet R, Carli M, Martínez-García C, Sánchez de Toledo J, Steliarova-Foucher E. Childhood soft tissue sarcomas incidence and survival in European children (1978–1997): Report from the Automated Childhood Cancer Information System project. Eur J Cancer 2006;42:2136-49.

- Trattamento dei rifiuti e Salute: Posizione dell’Associazione Italiana di Epidemiologia E&P anno (2008) 32(4-5) luglio-ottobre pag. 184-18.

World Health Organization. Classification of Tumours: Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F, editors. Pathology and Genetics of Tumors of Soft Tissue. Lyon: IARC Press; 2002. pp. 12–224

- Report finale Progetto Europeo “Enhance Health” – Interreg IIIC East Program http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/inceneritori/enh_relazione_finale.pdf (accesso 02/02/2012)

- Gentilini P. Valerio G. Inceneritori e cancro in Ambiente e Tumori AIOM. Supplemento alla rivista Tumori ott. 2011, pag 150-58.

- http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/moniter/generale_1526.asp.(accesso 02/02/2012)

- Grufferman S, Ruymann F, Ogjanovic S, Erhardt EB, Maurer HM. Prenatal X-ray exposure and rhabdomyosarcoma in Children: A Report from the Children’s Oncology Group Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev 2009;18:1271-6.

- Steliarova-Foucher E, Stiller C, Kaatsch P, et al. Geographic patterns and time trends of cancer incidence and survival among children and adolescents in Europe since the 1970 ( the ACCIS project): an epidemiological study- The Lancet 2004;364:2097-105.

- Registri Tumori (AIRTUM): I tumori infantili Rapporto 2008 http://www.registri-tumori.it/PDF/AIRTUM2008Infantili/E&P2S_024_art1.pdf

- Knox EG, Gilman EA. Hazard proximities of childhood cancers in Great Britain from 1953-80. J. Epidem. Community Health 1997;51:151-9.

- Gilman EA, Knox EG. Geographical distribution of birthplace of children with cancer in the U.K. Br. J Cancer 1998;77:842-9.

- Knox EG et al. “Childhood cancer, birthplaces, incinerators and landfill sites” in Int. J Epidemiology 2000;29:391-7.

- Knox EG. Childhood cancers and atmosferic carcinogens. Jour of Epidemiology and Community Health 2005;59:101-5.

- Tomatis L. Prenatal exposure to chemical carcinogens and its effect on subsequent generations. Nation Cancer Inst Monog 1979;51:159-84.

- Calkins K, Devaskar SU. Fetal origins of adult disease.Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2011;41:158-76.

Vuoi citare questo contributo?