Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Novembre 2005 - Volume VIII - numero 9

M&B Pagine Elettroniche

Contributi Originali - Ricerca

Variabilità

del tasso di ospedalizzazione in un gruppo di pediatri di famiglia di

una Azienda Sanitaria Locale della città di Roma

1

Distretto IX ASL Roma C, 2 Agenzia di Sanità Pubblica della

Regione Lazio, 3 Dipartimento ISSTMI ASL Roma C.

Indirizzo

per corrispondenza: capon@asplazio.it

Keywords:

Children, hospitalisation rate, paediatricians, variability

Abstract:

The aim of this study was to evaluate the hospitalisation rates among

patients of paediatricians in a large health unit in Rome. All

hospital admissions between 2001-2003 attributable to the patients of

each pediatrician of the health unit were selected, excluding those

for severe diseases. Hospitalisation rates and average expense due to

hospitalisation per patient were computed. Overall 11.182 admissions

occurred in the whole period among 70.778 children, with an

hospitalisation rate of 5,09 x100 (IC 95% 4,98-5,20) (including

severe diseases: 7,11 x 100 [IC 95% 6,97-7,24]). Single paediatrician

rates showed a large variability (range: 2,49-10,14). Our study

suggests that single paediatrician hospitalisation rate might be a

useful tool to evaluate outpatient health care activity.

Abstract:

Questo studio si propone di valutare la variabilità

dell'ospedalizzazione tra i bambini assistiti dai pediatri di una

ASL di Roma, determinandone il valore per ogni singolo pediatra di

famiglia. Sono stati selezionati i ricoveri acuti in regime ordinario

degli assistiti di ogni pediatra, nel triennio 2001-2003, escludendo

quelli per patologie gravi. Per ogni pediatra sono stati calcolati il

tasso di ricovero e la spesa media dell'ospedalizzazione per

assistito. Su 70.778 bambini assistiti nell'intero periodo, sono

stati osservati 11.182 ricoveri, con un tasso di ospedalizzazione

annuo pari a 5,09 x 100 (IC 95% 4,98-5,20) (includendo i ricoveri per

patologie gravi: 7,11 x 100 [IC 95% 6,97-7,24]). I tassi per singolo

pediatra hanno mostrato un'ampia variabilità (range:

2,49-10,14). Lo studio dimostra che l'ospedalizzazione per singolo

pediatra può essere un indicatore utile alla valutazione

dell'organizzazione delle cure territoriali.

Il tasso

di ospedalizzazione (TO) rappresenta un fondamentale indicatore di

utilizzazione delle strutture ospedaliere, oltre che della domanda

espressa dal territorio. Il suo valore assume particolare interesse

in età pediatrica, per le peculiari caratteristiche dell'età

evolutiva e la conseguente necessaria specificità dei percorsi

organizzativo-assistenziali.

Nel 2001,

in Italia, dai dati ricavati dalle schede di dimissione ospedaliera

(SDO) (1)

il TO nella fascia di età 0-17 anni risultava essere del

10,4%, con notevoli differenze nelle varie fasce di età: (<1

anno: 54,7%, 1-4 anni: 11,1%, 5-17 anni: 7,0%) e nelle diverse

regioni (range: 6,3% Friuli Venezia Giulia – 16,1% Liguria). Pur se

in diminuzione negli ultimi anni, il TO appare più elevato di

quanto si osserva in altre nazioni del mondo occidentale: in Spagna e

in Gran Bretagna sono stati registrati tassi del 5-6% (fascia 0-14

anni) e negli USA si è sceso sotto il 4% (0-15 anni, con

esclusione dei neonati) (1).

Questo

fenomeno, se non giustificato da una particolare epidemiologia di

problemi di salute importanti, presenta varie implicazioni negative,

sia perché determina un aumento della spesa sanitaria, diretta

ed indiretta, sia perché comporta costi sociali e umani

particolarmente accentuati dalla piccola età dei pazienti.

Non

essendo ipotizzabili in Italia condizioni epidemiologiche diverse da

quelle degli altri paesi europei, è presumibile che esso sia

legato ad una consistente variabilità nei protocolli di

accesso in ospedale, ad una differente organizzazione della rete

assistenziale nonché ad una quota di inappropriatezza dei

ricoveri in età pediatrica, come suggeriscono vari recenti

studi (2,3).

L'attuale

Piano Sanitario Nazionale (2003-2005) indica tra gli obiettivi

principali il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e la

riduzione del TO in età pediatrica (4).

A questo fine un ruolo determinante spetta alla promozione

dell'assistenza territoriale, attraverso la rivisitazione del

rapporto con l'ospedale, il miglioramento della continuità

assistenziale e la valorizzazione del Pediatra di Famiglia (PdF)

nella definizione dei percorsi più idonei per la gestione

delle varie patologie.

In Italia

sono relativamente poche le ricerche miranti ad individuare gli

eventuali determinanti dell'ospedalizzazione pediatrica, ed in

particolare i rapporti di quest'ultima con l'attività del

pediatra presso cui è in cura il bambino.

Il

presente studio, realizzato in una Azienda Sanitaria Locale della

città di Roma in collaborazione con l'Agenzia di Sanità

Pubblica della Regione Lazio, si propone di stimare i tassi di

ospedalizzazione tra gli assistiti dei pediatri di famiglia della

ASL, valutandone la variabilità e l'associazione con alcune

caratteristiche del pediatra.

La

popolazione in studio è costituita da tutti i bambini di età

0-13 anni assistiti da tutti i 74 PdF con ambulatorio collocato nel

territorio di una Azienda Sanitaria Locale del Comune di Roma (ASL

Roma C) nel triennio 2001-03. Non sono stati inclusi nell'analisi 3

pediatri con un numero medio di assistiti per anno inferiore a 150.

Per

ciascun PdF gli elenchi degli assistiti e le informazioni relative

alle nuove iscrizioni e cancellazioni sono stati forniti dall'Ufficio

Statistico della Regione Lazio. Da questi dati, è stato creato

un archivio finale in cui a ogni record corrispondeva un periodo di

tenuta in carico di un bambino da parte di un pediatra.

I dati

relativi ai ricoveri ospedalieri sono stati ottenuti dal Sistema

Informativo Ospedaliero (SIO), gestito dall'Agenzia di Sanità

Pubblica, che raccoglie tutte le schede di dimissione ospedaliera

degli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, della Regione

Lazio.

Per ogni

PdF, è stato calcolato il tasso di ricovero tra i propri

assistiti con i rispettivi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%).

Dall'archivio degli assistiti è stato calcolato il tempo di

presa in carico di ogni bambino da parte del singolo pediatra nel

triennio in studio (2001-2003). Sommando i contributi di tutti gli

assistiti, sono stati definiti i denominatori età specifici

per ogni pediatra (classi di età: 0, 1-2, 3-7, 8-13). Tale

suddivisione per classi di età, diversa da quella standard (0,

1-4, 5-9, 10-13), è stata scelta per garantire una numerosità

simile per singola classe ed ottenere delle stime dei tassi più

precise. I ricoveri sono stati individuati attraverso il linkage tra

l'archivio degli assistiti e quello delle schede di dimissione

ospedaliera. Sono stati selezionati esclusivamente i ricoveri acuti

in regime ordinario; sono stati pertanto esclusi quelli in Day

Hospital e quelli per nascita. Come prima chiave di linkage è

stato utilizzato il codice fiscale, come seconda chiave la

combinazione nome + cognome + data di nascita. Ogni ricovero è

stato attribuito al pediatra presso cui il bambino era iscritto al

momento dell'evento.

Al fine

di permettere un confronto del ricorso all'ospedalizzazione tra gli

assistiti dei singoli pediatri che fosse il meno possibile

condizionato dalla gravità clinica, nel calcolo dei tassi per

singolo pediatra sono stati esclusi i ricoveri per patologie croniche

gravi o acute di origine traumatica (in appendice sono riportati i

codici ICD-IX CM dei ricoveri esclusi).

I tassi

sono stati aggiustati per l'età dei bambini con il metodo

della standardizzazione diretta, utilizzando come popolazione di

riferimento il totale degli assistiti nel triennio. Per ogni

pediatra, è stata anche quantificata la spesa media

dell'ospedalizzazione per assistito, sulla base al tariffario della

Regione Lazio, sia per il totale dei ricoveri che per i ricoveri non

dovuti a patologie gravi.

Sono

stati infine calcolati i TO per distretto di appartenenza del medico

per tutti i ricoveri, e limitatamente ad i ricoveri non gravi, i

tassi per periodo di iscrizione alla convenzione regionale e per

modalità di organizzazione del lavoro ambulatoriale (studio

singolo o pediatria di gruppo).

Il numero

dei bambini in carico ai pediatri in studio (n. 71) è passato

da 53.815 (al 30/06/2001) a 52.216 (al 31/06/2002) ed infine a 51.344

(al 30/06/2003). La

Tabella 1 mostra sinteticamente alcune caratteristiche dei

pediatri per distretto. Solo 3 pediatri del distretto B ricorrono

alla pediatria di gruppo. La media annua di assistiti per singolo

pediatra è stata pari a 737, ma varia sensibilmente nei vari

distretti (da 700 a 788). I pediatri si sono iscritti alla

convenzione in 3 periodi diversi. Il distretto C è quello con

la quota minore di pediatri “anziani”.

Nell'intero

periodo (anni 2001–2003) sono stati assistiti dai pediatri

reclutati 70.778 bambini. Circa 37.000 bambini sono stati tenuti in

carico per l'intero periodo.

Complessivamente,

fra i bambini in carico ai 71 PdF si sono osservati 11.182 ricoveri

(3.827 nel 2001, 3.655 nel 2002 e 3.500 nel 2003), con un tasso di

ospedalizzazione annuo medio nell'intero triennio pari a 7,11 x 100

(IC 95% 6,97-7,24). Il 15% dei ricoveri si è verificato in tre

ospedali interni o al territorio dell'azienda, mentre la

maggioranza (85%) è avvenuta in ospedali esterni all'azienda,

principalmente nell'ospedale pediatrico di riferimento della città

di Roma (39,1%). L'89,2% dei ricoveri è avvenuto in 10

ospedali, 9 dei quali hanno un reparto pediatrico e dispongono di una

consulenza H24 pediatrica in PS. Nessuno degli istituti analizzati

possiede un reparto di osservazione breve.

Il

ricorso all'ospedalizzazione diminuisce all'aumentare dell'età:

il tasso età specifico passa da 16,7 x 100 (IC 95% 16,0-17,5)

per i bambini di età inferiore a 1 anno a 4,0 x 100 (IC 95%

3,8-4,2) per i bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

Sono stati calcolati i tassi aggiustati per l'età dei

bambini e per il distretto sanitario di appartenenza del pediatra.

Solo in uno dei quattro distretti della ASL si è osservato un

tasso significativamente più elevato della media (distretto D:

7,65 x 100; IC 95% 7,41-7,90).

LaTabella

2 riporta la distribuzione dei ricoveri per DRG, distintamente

per DRG medici (76,1% dei ricoveri) e chirurgici (23,9% dei

ricoveri). Tra i DRG medici, il più frequente era il n. 184

(“Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato

digerente età < 18”, 15,3% dei ricoveri medici); mentre

tra i chirurgici era il n. 60 (“tonsillectomia e/o adenoidectomia,

età < 18”, 31,5% dei ricoveri chirurgici ).

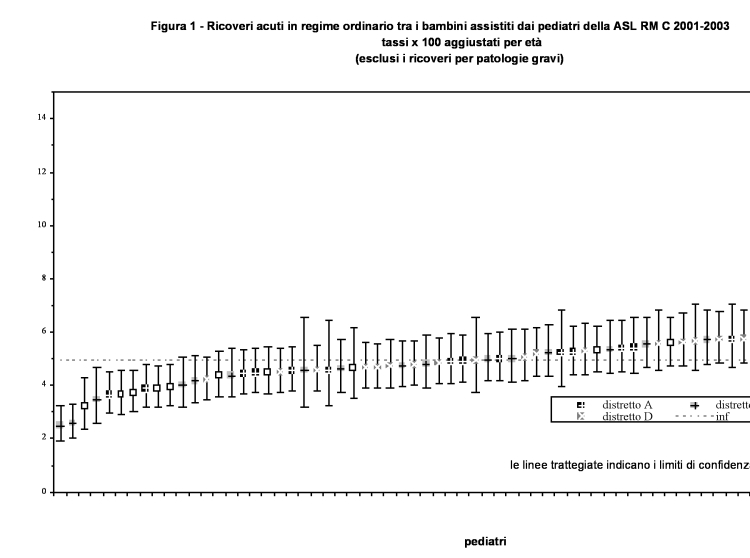

Il 72,1%

dei ricoveri (n=8058) era attribuibile a patologie “non gravi”.

Il tasso medio annuo per questi ricoveri è risultato pari a

5,09 x 100 (IC 95% 4,98-5,20). La figura 1 mostra i tassi di

ospedalizzazione senza ricoveri per patologie gravi ed i relativi

intervalli di confidenza al 95% per i 71 pediatri inclusi

nell'analisi. La variabilità fra i tassi dei singoli PdF

risulta molto ampia con un range compreso fra 2,49 e 10,14; nove

pediatri hanno riportato un tasso di ospedalizzazione

significativamente superiore alla media e 10 un tasso

significativamente inferiore (Figura

1).

Tremila-centoventiquattro

(3.124) ricoveri attribuibili a diagnosi “gravi”o riferite a

traumi, pari al 27,9% del totale, sono stati analizzati

separatamente. Il TO medio annuo attribuibile ai ricoveri per

patologie gravi è risultato pari a 2,02 x 100 (IC 95%

1,95-2,09; range dei tassi per singolo pediatra: 1,03-3,51). Tassi

significativamente diversi dalla media si sono osservati per 13

pediatri su 71.

Il costo

complessivo dell'ospedalizzazione, calcolato utilizzando il valore

dei DRG, nell'intero periodo è risultato pari a Euro

20.377.063. Escludendo i ricoveri per patologie gravi la spesa passa

a Euro 12.867.535. Benché nel periodo considerato il numero

complessivo di ricoveri si sia ridotto la spesa è aumentata,

passando da Euro 6.425.307 del 2001 a Euro 7.032.882 nel 2003. La

spesa media annua per assistito per l'ospedalizzazione, riferita

anche agli assistiti che non sono stati ricoverati, risulta pari a

Euro 129,4 per tutti i ricoveri ed a Euro 81,7 per quelli senza

patologie gravi o traumi. Il range per singolo pediatra risulta

essere, rispettivamente nei due gruppi, compreso fra Euro 36 - 222 e

Euro 22 - 161.

Le uniche

informazioni disponibili nell'archivio riferite al pediatra erano

l'anno di iscrizione alla convenzione regionale e la modalità

di organizzazione del lavoro ambulatoriale. Il tasso di

ospedalizzazione è risultato più basso, se pure in

termini non significativi, nel gruppo con anno di iscrizione 1988

(4,92 x 100; IC 95% 4,75-5,10) rispetto ai PdF con maggiore (5,25 x

100; IC 95% 5,07-5,43) e minore (5,10 x 100; IC 95% 4,86-5,36)

anzianità di iscrizione. Fra i 71 pediatri, 3 avevano scelto

di lavorare in forma associata in un unico studio (pediatria di

gruppo) secondo l'Accordo Nazionale Collettivo vigente. Il tasso di

ospedalizzazione in questo gruppo è risultato

significativamente più basso di quello osservato nel gruppo

dei PdF non associati (3,40 x 100 [IC 95% 3,00-3,87] vs 5,16 x 100

[IC 95% 5,05-5,28]). Va sottolineato che nel presente studio non è

stata condotta un'analisi sulle modalità di organizzazione

degli ambulatori pediatrici come ad esempio gli orari di apertura.

Il nostro

studio ha dimostrato una notevole variabilità dei TO fra i

pediatri di famiglia che operano nella stessa ASL. La variabilità

dei tassi per i ricoveri più difficilmente comprimibili,

dovuti a patologie gravi o a trauma è risultata minore di

quella per i tassi attribuibili a patologie non gravi. Il tasso medio

annuale su tutti i ricoveri, nell'intero periodo, fra gli assistiti

dei 71 pediatri è risultato pari a 7,1 x 100. In termini di

raggruppamento diagnostico il DRG in assoluto più frequente è

stato quello per esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie

dell'apparato digerente, indicato tra quelli ad alto rischio di

inappropriatezza per i ricoveri in regime ordinario in assenza di

effettiva urgenza (5).

Molti

sono i possibili determinanti dell'ospedalizzazione pediatrica,

solo in parte legati all'attività dei singoli

professionisti. Essi in qualche modo si inseriscono in uno o più

punti della catena degli eventi che portano il bambino

all'ospedalizzazione: l'insorgenza dell'evento patologico (o

presunto tale), il trasporto presso l'accettazione ospedaliera, il

ricovero da parte di quest'ultima.

In tale

valutazione vanno innanzitutto prese in considerazione le condizioni

intrinseche del bambino, della famiglia e del loro ambiente di vita.

L'appartenenza a famiglie con condizioni economiche svantaggiate o

basso livello di istruzione aumenterebbe l'utilizzazione dei

servizi ospedalieri e i tassi di ricovero, come sembrano suggerire

vari studi (6-9).

Il meccanismo potrebbe essere costituito da una maggiore morbosità

dei bambini, dovuta a mediocri condizioni igieniche o minore

prevenzione, ma anche da un ricorso maggiormente inappropriato alle

strutture ospedaliere favorito dal basso livello di istruzione

(6,10).

Si tratta di fattori non influenzabili da parte del pediatra di

famiglia ma che possono avere un effetto sia sul tasso di

ospedalizzazione su base geografica che su quello del singolo

pediatra.

Nel

nostro studio resta inesplorato il possibile influsso dei

determinanti socio-economici sui tassi di ricovero per pediatra in

quanto sia dalle schede di dimissioni ospedaliere che dall'archivio

degli assistiti mancano informazioni sulle risorse sia culturali che

economiche della famiglia.

Del tutto

estranei alla possibilità di filtro del pediatra sono anche i

fattori legati all'accessibilità dell'offerta ospedaliera

in funzione della residenza del bambino. E' osservazione comune che

i tassi di ospedalizzazione salgono nei gruppi di popolazione

residenti nelle vicinanze di strutture di ricovero. La facilità

logistica ad accedere ai servizi di pronto Soccorso e Accettazione ne

favorisce l'utilizzazione e aumenta la probabilità di

ricoveri inappropriati. Inoltre, va sottolineato il possibile ruolo

di una offerta di posti letto superiore ai bisogni effettivi, tale da

indurre ricoveri non necessari per compensare il basso indice di

occupazione del reparto (11,12).

Il tasso medio complessivo in questo studio (7,1 x100) è

risultato inferiore a quello osservato tra i bambini residenti nelle

altre 4 aziende sanitarie romane nello stesso periodo (9,05%). Ciò

può essere in parte spiegato proprio dalla limitata presenza

di reparti pediatrici nel territorio dell'azienda. La maggioranza

dei ricoveri è avvenuta infatti in istituti esterni

all'azienda. Nell'interpretare questa differenza non sono da

escludere tuttavia, altri possibili fattori legati alle

caratteristiche socio-demografiche della popolazione ed

all'organizzazione dell'assistenza sul territorio, non indagati

in quest'analisi.

Il

pediatra di famiglia può invece assumere un ruolo importante

nell'educazione sanitaria dei genitori, fattore che può

incidere notevolmente nel contenimento della spesa pediatrica.

Infatti, un adeguato comportamento dei genitori in merito alle

vaccinazioni, all'alimentazione e alla cura del bambino riduce

sicuramente l'incidenza delle condizioni patologiche suscettibili

di ricovero così come la meticolosa e puntuale gestione del

bambino patologico ne previene le complicazioni e le ricadute (8).

Inoltre, l'educazione del genitore rappresenta il primo reale

filtro al ricorso improprio alle strutture sanitarie e al ricovero

(11).

Interessanti a questo proposito sono alcune iniziative di

informazione attraverso opuscoli o dépliants distribuiti negli

studi di pediatri di base. Va osservato, peraltro, che sulla

percezione della malattia da parte dei genitori possono incidere

numerosi altri fattori, alcuni individuali (carattere ansioso, età

giovane, ordine di nascita del figlio), altri esterni come ad esempio

l'influsso dei mass-media (6,11).

Il ruolo

di possibile filtro al ricovero da parte del PdF, pure preso in

considerazione da vari autori, non risulta essere sufficientemente

indagato (6).

Sicuramente esiste una consistente porzione di ricoveri che avvengono

senza che il genitore contatti il PdF. Questa quota potrebbe essere

stimata tra il 30 e il 50%, sulla base dei pochi studi disponibili,

peraltro effettuati in genere su ricoveri di urgenza (6,13). Nella

maggioranza di questi casi il contatto col medico non viene nemmeno

tentato dai genitori, per motivi diversi (11,14).

Il bambino, ad esempio, può essere seguito da altro pediatra

privato o specialista oppure dall'ospedale per patologie croniche;

il problema che determina il ricovero può insorgere in giorni

o in orari in cui non è prevista la reperibilità del

pediatra di base; l'evento patologico può essere percepito

come tanto grave o urgente da richiedere l'immediato ricorso

all'ospedale, oppure i prevedibili tempi di intervento del pediatra

possono apparire troppo lunghi; bisogna mettere nel conto, infine, la

possibile scarsa fiducia nella capacità professionale,

disponibilità o reperibilità del medico (6,11,14,15).

E'

presumibile che un buon rapporto di fiducia con il proprio pediatra,

accompagnato da accorgimenti organizzativi miranti a migliorare

l'accessibilità del servizio (ampliamento dell'orario di

reperibilità, eventualmente estesa anche ai giorni festivi,

segreteria telefonica efficiente, disponibilità all'ascolto

e all'intervento) possa facilitare il ricorso al consiglio

preventivo del professionista in una buona quota di questi casi

(6,11).

E' interessante notare che nel nostro studio l'unico gruppo

pediatrico associato (tre pediatri con reperibilità diurna

continua, disponibilità anche festiva e prefestiva – dietro

compenso – e distribuzione ai genitori di dépliants

informativi) mostrava tassi di ricovero nel complesso decisamente

inferiori alla media. Sono infatti diversi gli studi, anche esteri,

che dimostrano il legame tra bassa continuità dell'assistenza

primaria ed eccesso di ricoveri inappropriati (7,8,16) e viceversa

(17).Va però detto che valori di ospedalizzazioni inferiori a

quello medio si sono osservati solo per due dei tre PdF del gruppo

associato, a dimostrazione che il filtro al ricovero garantito dalla

continuità assistenziale può essere condizionato da

altri fattori legati alle caratteristiche del singolo pediatra.

La

percentuale di bambini ricoverati dal servizio di accettazione sembra

essere maggiore se essi sono inviati dal medico curante piuttosto che

vi pervengano in modo autonomo (6).

Tuttavia, non è chiaro in che misura ciò dipenda da una

migliore selezione ed appropriatezza degli accessi al servizio

(efficace filtro del medico curante) oppure da un condizionamento del

medico dell'accettazione. Questa considerazione sposta l'attenzione

sull'appropriatezza dei ricoveri. Tale parametro, esaminato con

protocolli standardizzati (PAEP e PRUO), oscilla in vari studi,

italiani ed esteri, tra il 15 e il 45% delle ammissioni, (8,15,18-21)

ed è fondamentalmente dipendente dalle modalità e dalla

qualità del servizio di accettazione dell'ospedale. E' in

ogni caso presumibile che, a parità di altre condizioni, un

maggiore afflusso al servizio di emergenza possa determinare un

aumento del numero assoluto di ricoveri impropri. Conseguentemente,

un efficace lavoro di filtro del pediatra di famiglia, oltre che

limitare la congestione dei servizi di pronto soccorso e

accettazione, ridurrebbe il numero di errori nelle decisioni di

ammissione. Non va però escluso che il rischio di

inappropriatezza dei ricoveri sia presente anche per gli accessi in

ospedale inviati dal medico curante così come dimostrato da

alcuni studi (19,20).

In

conclusione, questo studio suggerisce alcuni spunti di riflessione

importanti per il miglioramento continuo dell'assistenza pediatrica

sia territoriale che ospedaliera. La diffusione sistematica, a ogni

singolo pediatra, di report annuali sul TO dei propri iscritti,

grezzo e aggiustato per gravità delle patologie, può

fornire un utile strumento per la valutazione dello stato di salute e

dei comportamenti della popolazione assistita. L'analisi del

rapporto tra diverse modalità di organizzazione dell'attività

ambulatoriale (numero di ore di apertura dello studio, pediatria di

gruppo o associativa, etc.) e ricorso all'ospedale rappresenta un

ulteriore approfondimento del fenomeno dell'ospedalizzazione. La

riflessione congiunta tra i PdF e i professionisti del distretto

sull'andamento dei ricoveri può essere utile ad evidenziare

e individuare particolari criticità sia organizzative che

assistenziali suscettibili di miglioramento.

Il nostro

studio suggerisce che gran parte della variabilità fra i

pediatri nel tasso di ospedalizzazione può essere spiegata da

fattori “non clinici”. È evidente e auspicabile che una

riflessione ragionata sulle scelte più efficaci per ridurre il

ricovero in ospedale debba coinvolgere, in un'ottica di

collaborazione e di integrazione, tutti gli operatori sanitari del

territorio, quelli dell'ospedale e le famiglie.

Si

ringrazia il dott. Vincenzo Calia per la preziosa collaborazione

fornita nella fase di definizione del protocollo di studio.

Laddove

l'analisi è stata ristretta a patologie non gravi, sono

stati esclusi i ricoveri con diagnosi principale compresa in questo

elenco (tra parentesi è riportato il codice ICD-IX CM).

L'elenco è stato realizzato in base alla revisione delle

diagnosi degli 11.182 ricoveri analizzati e non è da

considerarsi esaustivo.

- Aids (042)

- Leishmaniosi (085)

- Tumori (189-239)

- Ipotirodismo (244)

- Disturbi di altre ghiandole endocrine(250-259)

- Fibrosi cistica (277)

- Anemia aplastica (284)

- Meningite(320-322)

- Mal ereditarie e degenerative del sistema nervoso centrale (330-339)

- Emiplegia e emiparesi (342)

- Paralisi celebrale infantile (343)

- Altre sindromi paralitiche (344)

- Epilessie (345)

- Distrofie muscolari (359)

- Distacco e rottura della retina (361)

- Cataratta (366)

- Appendicite (540-42)

- Ernia (550-53)

- Malformazioni congenite (741-759) (esclusi se associati a drg chirurgici)

- Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)(esclusi perché sono ricoveri difficilmente filtrati dal medico)

1

Ministero della Salute. Le caratteristiche dell'ospedalizzazione

pediatrica in Italia, dal neonato all'adolescente. Disponibile sul

sito: http://www.ministerosalute.it/resources/static/

Primopiano/206/documento.pdf. Accesso del 03-02-2005.

2 Fortino

A., Lispi L., Materia E., Di Domenicantonio R., Baglio G. La

valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri in Italia

con il metodo APPro. 2002. Disponibile sul

sito:http://www.ministerosalute.it/programmazione/resources/documenti/sdo/appro.pdf.

Accesso del 03-02-2005.

3 Agenzia

per i Servizi Sanitari Regionali. DRG a rischio di inappropriatezza –

Analisi delle schede di dimissione ospedaliera. Percentuali di

ricovero ordinario e di Day Hospital. Anno 2002. Disponibile sul

sito: www.assr.it/drg/drg_anno2002.pdf. Accesso del 03-02-2005.

4 Decreto

del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 – Approvazione del

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005. Disponibile sul sito:http://www.ministerosalute.it/psn/psnHome.jsp.

Accesso del 03-02-2005.

5 Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001:

Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disponibile sul

sito: http://www.ministerosalute.it/imgs/

C_17_normativa_226_allegato.pdf. Accesso del 03-02-2005.

6

Clemente A. Rapporti tra il Dipartimento Emergenza-Accettazione e il

pediatra di famiglia: esperienze a confronto. Medico e Bambino.

2000;2:91-94.

7 Parker

JD, Schoendorf KC: Variation in Hospital Discharges for Ambulatory

Care-Sensitive Conditions Among Children. Pediatrics

2002;106:942-948.

8 Flores

G, Abreu M, Chaisson CE, Sun D: Keeping Children Out of Hospitals:

Parents' and Physicians' Perspectives on How Pediatric

Hospitalizations for Ambulatory Care-sensitive Conditions Can Be

Avoided. Pediatrics 2003;112:1021-30.

9

Mandelberg JH, Kuhn RE, Kohn MA. Epidemiologic analysis of an urban,

public emergency department's frequent users. Acad Emerg Med.

2000;7:637-646.

10

Blustein J, Hanson K, Shea S. Preven

11 Del

Torso S, Granzon R, Moretti C, DaDalt L. L'urgenza pediatrica: i

bisogni e le aspettative dell'utente. Medico e Bambino.

2002;3:182-85.

12 Calia

V. L'assistenza pediatrica in Italia. Medico e Bambino.

1998;4:35-41.

13

Escorihuela Esteban R, Barajas Sanchez MV, Dominguez Garrido N,

Fernandez Villalba ME.: Hospital management of pediatric patients

referred from primary care centers. An Pediatr (Barc) 2003;58:327-32.

14 Kini

NM, Strait RT. Nonurgent use of the pediatric emergency department

during the day. Pediatr Emerg Care 1998;14:19-21.

15 Smith

HE, Sheps S, Matheson DS. Assessing the utilization of in-patient

facilities in a Canadian pediatric hospital. Pediatrics

1993;92:587-93.

16

Christakis DA, Mell L, Koepsell TD, Zimmerman FJ, Connell FA.:

Association of lower continuity of care with greater risk of

emergency department use and hospitalization in children. Pediatrics

2001;107:524-29.

17 Esmail

A, Quayle JA, Roberts C. Assessing the appropriateness of paediatric

hospital admissions in the United Kingdom. J Public Health Med.

2000;22:23-38.

18 Bianco

A, Pileggi C, Trani F, Angelillo IF. Appropriateness of Admission and

Days of Stay in Pediatric Wards of Italy. Pediatrics. 2003;112:124-8.

19

Casanova Matutano C, Gascon Romero P, Calvo Rigual F, Tomas Vila M,

Paricio Talayero JM, Blasco Gonzalez L, Peiro S.: Inappropriate use

of pediatric hospitalization. An Esp Pediatr 1999;51:241-250.

20

MacFaul R, Glass EJ, Jones S: Appropriateness of Pediatric admission.

Arch Dis Child. 1994;71:50-58.

21 Formby

DJ, McMullin ND, Danagher K, Oldham DR: The appropriateness

evaluation protocol: application in an Australian children's

hospital. Aust Clin Rev. 1991;11:123-31.

Tabelle

e Figure

distretto | pediatri | n.

medio assistiti nell'anno | periodo

d'iscrizione alla convenzione | |||

totale | pediatria

di gruppo | |||||

1979-85 | 1988 | 1990-96 | ||||

A | 19 | 0 | 708 | 8 | 9 | 2 |

B | 18 | 3 | 700 | 8 | 6 | 3 |

C | 12 | 0 | 788 | 2 | 7 | 3 |

D | 22 | 0 | 764 | 11 | 6 | 5 |

totale | 71 | 3 | 737 | 29 | 28 | 13 |

*

per un pediatra del distretto B non  stata reperita l'informazione

relativa al periodo d'iscrizione alla convenzione.

Tabella

2. Distribuzione per DRG dei ricoveri acuti in regime ordinario tra i

bambini assistiti dai pediatri della ASL RMC. Anni 2001-2003

DRG

medici | codice | n | % |

esofagite,

gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente

eta'< 18 | 184 | 1.299 | 15,3 |

otite

media e infezioni alte vie respiratorie, eta'< 18 | 70 | 695 | 8,2 |

bronchite

e asma, eta'< 18 | 98 | 652 | 7,7 |

convulsioni

e cefalea eta'< 18 | 26 | 570 | 6,7 |

polmonite

semplice e pleurite, eta'< 18 | 91 | 534 | 6,3 |

malattie

di origine virale e febbre di origine sconosciuta, eta'< 18 | 422 | 331 | 3,9 |

altri

fattori che influenzano lo stato di salute | 467 | 236 | 2,8 |

disturbi

della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo eta'<

18 | 298 | 234 | 2,8 |

traumi

della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella eta'<

18 | 282 | 184 | 2,2 |

altre

malattie del sistema nervoso senza cc | 35 | 165 | 1,9 |

altre

diagnosi relative a orecchio,naso,bocca e gola,eta'< 18 | 74 | 154 | 1,8 |

infezioni

del rene e delle vie urinarie eta' < 18 | 322 | 146 | 1,7 |

altri

DRG medici1 | 3.311 | 38,9 | |

totale | 8.511 | 100,0 |

DRG

chirurgici | codice | n | % |

tonsillectomia

e/o adenoidectomia, eta'< 18 | 60 | 841 | 31,5 |

interventi

sul testicolo non per neoplasia maligna, eta'< 18 | 340 | 203 | 7,6 |

interventi

per ernia eta'< 18 | 163 | 165 | 6,2 |

appendicectomia

con diagnosi principale non complicata senza cc | 167 | 158 | 5,9 |

circoncisione

eta'< 18 | 343 | 147 | 5,5 |

interventi

sulle strutture extraoculari eccetto orbita, eta'< 18 | 41 | 116 | 4,3 |

interventi

su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o

adeinoidectomia eta'< 18 | 58 | 101 | 3,8 |

interventi

sul pene | 341 | 98 | 3,7 |

trapianti

di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle o

cellulite senza cc | 266 | 44 | 1,7 |

altri

interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc | 270 | 39 | 1,5 |

interventi

sul sistema cardiovascolare per via percutanea | 112 | 36 | 1,4 |

interventi

sul piede | 225 | 35 | 1,3 |

altri

DRG chirurgici2 | 688 | 25,7 | |

totale | 2.671 | 100,0 |

1

diagnosi piu' frequenti in questo gruppo: traumatismi, stati morbosi

mal definiti, tumori

2

diagnosi piu' frequenti in questo gruppo: malformazioni congenite,

traumatismi ed avvelenamenti, malattie dell'apparato digerente,

tumori..

Vuoi citare questo contributo?