Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Marzo 2006 - Volume IX - numero 3

M&B Pagine Elettroniche

Contributi Originali - Casi contributivi

La

fibrosi retroperitoneale idiopatica

Descrizione

di due casi

Clinica

Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Indirizzo

per corrispondenza: ebarbi@libero.it

Key

words: Idiopathic retroperitoneal fibrosis, Abdominal pain,

Hypertension, Renal failure

Summary

Idiopathic

Retroperitoneal Fibrosis (IRF) is a rare syndrome of unknown origin,

possibly of autoimmune nature, which leads to the compression and

obstruction of ureteres and other adjacent organs. We describe two

paediatric cases of IRF which represent the wide spectrum of clinical

expression and evolution of this disease. The diagnosis of IRF should

be suspected in front of a patient with abdominal pain, hypertension,

hydronephrosis and ESR elevation. An early diagnosis is fundamental

to prevent renal failure.

La

fibrosi retroperitoneale idiopatica (IRF) è una patologia poco

frequente la cui incidenza si attesta attorno ad 1 caso su

200000 abitanti, con picco massimo di incidenza tra i 40 e i 60 anni.

E' nota, comunque, la possibilità di esordio anche in età

pediatrica.(1) Si evidenzia una prevalenza, seppur modesta, a carico

del sesso femminile (rapporto uomini: donne 0,66:1).(2)

Si tratta

di un processo infiammatorio non specifico, benigno, caratterizzato

istologicamente da una proliferazione di tessuto fibroadiposo a

carico del distretto retroperitoneale.

La storia

clinica di M., 15 anni, esordisce a 13 anni con l'insorgenza di una

sintomatologia dolorosa lombare dx per la quale viene eseguita una

ecografia renale che evidenzia un aumento di spessore parenchimale a

carico del rene destro con dilatazione delle vie escretrici

prossimali.

I

sospetti clinici si orientano verso una probabile Sindrome del Giunto

e vengono, pertanto, successivamente eseguite una urografia ed una

scintigrafia con Mag3; tali indagini, di fatto, avvalorano il

sospetto diagnostico.

Vi è,

quindi, indicazione per un intervento chirurgico di plastica

correttiva.

In sede

operatoria, però, si evidenzia la presenza di un quadro di

fibrosi retroperitoneale confermata dal successivo esame

istologico eseguito sul campione chirurgico. Nel sospetto di

un'origine secondaria viene indagato un possibile quadro di

autoimmunità o di vasculite ma le indagini condotte in questo

senso negano tali ipotesi. Inoltre, viene eseguita una Tc che non ha

evidenziato masse o deviazioni in sede retroperitoneale.

Da allora

M. è sempre stato bene senza il ricorso ad alcuna terapia

farmacologia. E' stato, invece, avviato un programma di follow-up

laboratoristico (VES inizialmente mossa in seguito negativizzata) ed

ecografico che ha dimostrato una progressiva riduzione della

dilatazione a carico del rene destro con recente comparsa di modica

dilatazione a sinistra.

Al

successivo controllo ecografico (3 mesi dopo) si evidenzia una

dilatazione bilaterale delle vie escretrici calico-pieliche.

A questo

punto si pone il sospetto di un possibile aggravamento del quadro e

si decide di valutare l'opportunità di un eventuale

approccio terapeutico.

Dal punto

di vista laboratoristico, M. presenta una modesta ipereosinofilia

(Eos: 1260/ml) con restante emocromo nella norma, indici di flogosi

negativi, funzionalità renale ed epatica nella norma, adeguati

livelli di immunoglobuline e di elettroliti sierici. Riconsiderando

l'ipotesi di un quadro secondario si ripete il dosaggio delle

frazioni del complemento e degli anticorpi anticitoplasma dei

neutrofili (ANCA) che risultano entrambi normali.

Ripetuta

l'ecografia renale, si evidenzia solo una lieve pielectasia a

carico del rene destro, originariamente interessato, mentre il

sinistro non sembra presentare dilatazione delle vie escretrici

intrarenali. Tale rilievo strumentale si dimostra, pertanto, del

tutto confortante ed esclude, di fatto, anche in ragione del quadro

laboratoristico “silente”, ogni ipotesi di peggioramento. Alla

luce di tali evidenze non si ritiene ragionevole avviare alcun

trattamento farmacologico mantenendo, però, in atto il

programma di follow-up clinico-strumentale.

Segnaliamo,

infine, come il rilievo di ipereosinofilia possa essere inquadrato

nel contesto della stessa malattia di base secondo un modello di

risposta Th2 mediata. Come evidenziato in altri quadri di patologia

fibrotica, infatti, il complesso citochinico indotto dalla risposta

Th2 (in particolare IL-4) sarebbe responsabile dell'attivazione

chemiotattica dei fibroblasti inducendo, allo stesso tempo, la

formazione di un diffuso infiltrato eosinofilo (3).

J. è

un ragazzo di 12 anni affetto da un quadro di FRI per la quale,

invece, si è reso necessario fin da subito un adeguato

approccio farmacologico.

La sua

storia clinica esordisce all'età di 8 anni con un riscontro

occasionale (dopo trauma banale) di ipertensione ed

idroureteronefrosi sinistra da infiltrazione di massa

retroperitoneale localizzata in regione ischiatica sinistra.

Clinicamente si evidenzia stasi venosa a carico dell'arto inferiore

di sinistra con elevazione degli indici di flogosi (VES 124, PCR

11.6). In seguito, l'indagine scintigrafica ha dimostrato la

presenza di un quadro di rene escluso in ragione del quale si è

reso necessario procedere con intervento di nefrectomia con parziale

resezione della massa fibrosa. L'istologia ha poi confermato il

sospetto di Fibrosi Retroperitoneale.

La

persistenza degli indici di flogosi elevati ha imposto l'avvio di

una terapia cortisonica (2.5-5 mg/die di desametasone) mantenuta in

modo continuativo per circa 6 mesi, salvo un breve scalo seguito da

un'immediata risalita degli indici di flogosi. Dopo circa 6 mesi

dall'inizio della terapia steroidea si assiste ad una

negativizzazione degli indici di flogosi e viene, inoltre, eseguita

una valutazione complessiva dello stato autoimmunutario che nega

l'ipotesi di una natura secondaria del quadro di fibrosi

retroperitoneale.

A seguito

dell'avvio della terapia steroidea entro breve si è

sviluppato un importante eccesso ponderale (+ 67% con peso di 67.5

kg) accompagnato da marcati segni di cortisonizzazione (strie rubrae

e acantosi nigricans agli arti e all'addome). Allo scopo di poter

effettuare uno scalo della terapia cortisonica (pur se a basso

dosaggio) è stato introdotto in terapia un secondo farmaco,

l'azatioprina (100 mg/die), la quale, però, dopo circa un

mese, è stata sospesa vista la comparsa di un quadro di

epatite ad impronta colestatica correlabile al farmaco stesso (GOT

526, GPT 245, GGT 98, bilirubina tot. 6.48, bilirubina diretta 4.12).

Le

indagini di imaging (RMN) eseguite dopo circa 8 mesi di terapia

cortisonica dimostrano la necessità di prosecuzione della

terapia stessa in ragione dell'evidenza di un lieve aumento della

massa fibrosa specie nei piani pelvici inferiori.

In questa

fase, quindi, la malattia di J. appare complessivamente ben

controllata ma non completamente spenta (indici di flogosi che

tendono all'immediato rialzo al tentativo di scalo del cortisone)

al prezzo, però, della comparsa di evidenti effetti

collaterali del farmaco stesso.

Alla luce

di queste considerazioni, si impone un pensiero che valuti

l'opportunità di introdurre in terapia un secondo farmaco

che possa garantire un miglior controllo della malattia consentendo

di poter scalare il cortisone.

Visto il

fallimento della terapia con Azatioprina, le più recenti

evidenze di letteratura suggeriscono l'utilizzo del Tamoxifene. Si

tratta di un farmaco antiestrogeno la cui azione farmacologica in

questo contesto clinico è da ricondurre al suo effetto anti

FGF (fattore di crescita dei fibroblasti); tale farmaco si è

dimostrato efficace, come segnalato in numerosi casi presenti in

letteratura, in termini di riduzione della massa fibrosa. Esso

presenta, inoltre, il vantaggio di scarsi effetti collaterali (anche

in ragione del sesso maschile) rispetto alle altre terapie

immunosoppressive eventualmente prospettabili per la malattia di

Johnny nonchè una efficacia di terapia misurabile in tempi

ragionevolmente brevi (3-6 mesi).

Si avvia

pertanto la terapia con Tamoxifene 10 mg x 2/die mantenendo lo

steroide ancora per 6 mesi con il programma di ripetere una RMN dopo

4-5 mesi dall'inizio della terapia.

La

fibrosi retroperitoneale si caratterizza per una notevole variabilità

in termini di eziologia, di modalità di esordio clinico e di

corrispettivi radiologici. La diversa manifestazione clinica dei

nostri due recenti casi conferma questa estrema variabilità di

espressione.

A

dispetto del termine, in una percentuale di casi valutabile

nell'ordine del 15%, la presenza di tessuto fibrotico può

estendersi anche al di fuori della sede retroperitoneale; in questi

casi si parla più propriamente di Fibrosi Multifocale. Accanto

alla FR, che ne rappresenta certamente la più comune

manifestazione, possono evidenziarsi quadri quali la tiroidite di

Riedel, lo pseudotumor dell'orbita, la fibrosi mediastinica e la

colangite sclerosante (4). In letteratura esistono segnalazioni di

associazione con coinvolgimenti pericarditici, periaortici e con la

pancreatite autoimmune (5,6). A livello addominale la fibrosi può

coinvolgere sia le strutture del retroperitoneo che quelle presenti

nella cavità peritoneale determinando, pertanto, a volte il

coinvolgimento di multiple strutture anche non contigue. Una

valutazione condotta su una casistica di 30 pazienti con FR (con

conferma diagnostica istologica) pubblicata sul British Journal of

Radiology del 2000, dimostra come a fronte di una prevalente

localizzazione della placca fibrotica nella regione lombare inferiore

(a livello dell'aorta distale e delle arterie iliache comuni) sia

possibile riscontrare, in un restante 40% di casi, una localizzazione

in sedi ”atipiche” quali i distretti peripancreatici,

periduodenali e pelvici (7).

Per

quanto riguarda l'eziologia va sottolineato come in circa

due-terzi dei casi la fibrosi retroperitoneale resti di natura

indefinita, “origine idiopatica (FRI)”, mentre nel rimanente

terzo dei casi questa si dimostri secondaria a malignità,

malattie autoimmuni, vasculiti, emorragie, infezioni e aneurismi

dell'aorta addominale. In una piccola percentuale di casi, inoltre,

essa può essere secondaria ad una causa iatrogena

riconducibile a terapie farmacologiche (in primis ergotamina e

derivati), interventi chirurgici e radioterapia.

L'eziopatogenesi

dei quadri di FRI risulta ancora ignota. Alcuni autori ritengono che

questa possa rappresentare l'epifenomeno di un disordine autoimmune

sistemico per altri versi misconosciuto; altri, invece, sostengono

che questa possa generarsi come conseguenza di una reazione locale

autoimmune contro antigeni della placca aterosclerotica,

sottolineando, però, come questa stessa ipotesi sia da porre

in relazione in misura pressocchè esclusiva ai casi ad esordio

in età adulta (8-10).

Negli

stadi precoci di formazione della massa fibrosa, istologicamente si

dimostra la presenza di una importante componente cellulare

costituita in particolare da linfociti, eosinofili, leucociti

polimorfonucleati ed altre cellule dell'infiammazione immerse in

una matrice di collagene; progressivamente, però, tale tessuto

fibrotico tende a divenire sempre più acellulare.

Clinicamente

più frequentemente la FRI si caratterizza per la comparsa di

segni e sintomi sistemici aspecifici quali astenia, anoressia,

anemia, calo ponderale, febbricola, malessere… A questi possono,

poi, accompagnarsi sintomi conseguenti all'intrappolamento e alla

compressione delle strutture retroperitoneali, in particolare una

sintomatologia dolorosa lombare. La progressività evolutiva e

la notevole aspecificità sintomatologica possono essere spesso

causa di un importante ritardo diagnostico; non infrequentemente,

quindi, la diagnosi può essere posta tardivamente quando,

cioè, vi è ormai un importante danno renale (vedi il

caso di J.).

In

sostanza si tratta di una patologia molto rara, con manifestazioni

aspecifiche ma in cui una diagnosi ragionevolmente precoce può

cambiare la sostanza delle cose (vedi nefrectomia del secondo caso).

In questo senso ci pare importante sottolineare come un alto indice

di sospetto debba essere posto a fronte di sintomatologia addominale

vaga, dilatazione del bacinetto renale, in diagnosi differenziale con

sindrome del giunto, o in corso di movimento degli indici di flogosi

senza localizzazione in un adolescente.

Dal punto

di vista strumentale, in passato, per la diagnosi si ricorreva

all'urografia intravenosa con evidenza della triade: deviazione

mediale degli ureteri, compressione estrinseca e idronefrosi. Si

trattava, peraltro, di evidenze non specifiche di tale patologia

essendo riconducibili esclusivamente all'effetto massa determinato

dalla fibrosi e pertanto ascrivibili anche ad altri quadri quali

malignità, processi infiammatori e adenopatie.

Oggi si

ricorre più spesso alla ecografia che consente spesso di

individuale la lesione come una massa ben definita, retroperitoneale,

ipoecogena con frequente reperto consequenziale accessorio di

idronefrosi. L'ecografia addominale è molto utile, inoltre,

per il monitoraggio della risposta alla terapia. Altre tecniche di

imaging quali la TC e la RMN si rivelano importanti per valutare

l'estensione del processo. (11)

Indiagnosi differenziale è opportuno tenere presente la

localizzazione tendenzialmente più craniale del linfoma e

delle altre adenopatie maligne che solitamente si trovano a livello

dell'ilo renale e talvolta dislocano l'aorta anteriormente e gli

ureteri lateralmente. Può essere utile ricordare, inoltre,

come la fibrosi retroperitoneale non si associ a quadri osteolitici,

cosa che invece può avvenire in conseguenza a neoplasie

maligne retroperitoneali come esito di localizzazione metastatica o

di diffusione per contiguità. Altre patologie da considerare

in diagnostica differenziale sono, inoltre, le emorragie, le

infezioni e l' amiloidosi. Ovviamente la diagnosi differenziale

diventa più difficile quando la fibrosi si trova in siti

atipici (7).

La

diagnosi definitiva, comunque, si pone esclusivamente mediante

biopsia (12) e conseguente esame istologico del campione. A volte,

però, può accadere che permangano dei dubbi diagnostici

anche alla luce di biopsie ripetute, motivo per cui secondo alcuni è

da preferire la biopsia escissionale. A causa della crescita invasiva

della lesione non sempre tale modalità di campionamento

bioptico può essere condotta, in questi casi, pertanto, si

tende a preferire l'escissione completa della massa “a cielo

aperto” (13,14).

Per

quanto riguarda il trattamento non è possibile

identificare in letteratura un orientamento univoco. Allo stato

attuale, infatti, nessuna terapia medica o chirurgica per tale

patologia è stata effettivamente valutata in un contesto di

trial clinico controllato e randomizzato (causa, certamente, la

scarsa incidenza del quadro patologico) (15).

In

generale, comunque, si ritiene che il ricorso combinato ad entrambi

gli approcci, medico e chirurgico, rappresenti probabilmente la

migliore strategia terapeutica (16). In particolare, il ricorso alla

terapia chirurgica dovrebbe essere considerato in presenza di una

importante ostruzione ureterale ed in tutti i casi che si dimostrano

scarsamente responsivi alla sola terapia medica. In linea con questo

orientamento alcuni autori (7) consigliano di risolvere l'eventuale

ostruzione ureterale (mediante inserzione di stent o ureterolisi) in

modo da ristabilire la funzione renale e instaurare un trattamento

con cortisonici così da consentire la regressione completa o

comunque il controllo della malattia. Tale tipologia di approccio

consentirebbe, peraltro, di ridurre al minimo il rischio di

ricorrenza della malattia valutabile nell'ordine dell'8% (17).

Riferendoci

alla sola terapia medica, i corticosteroidi rivestono un ruolo di

primo piano (18,19) anche se non esiste, ancora, un univoco

orientamento in termini di dose e durata della terapia stessa. (20)

Nel caso di pazienti non rispondenti alla terapia steroidea, quota

valutabile nell'ordine del 25% (21) o in presenza di effetti

avversi della stessa terapia (vedi il caso di J.) vanno considerate

altre strategie terapeutiche, in particolare segnaliamo il ricorso

alla terapia immunosoppressiva ed antiestrogenica.

Alcuni

autori, peraltro, ritengono che la stessa terapia immunosoppressiva

possa essere considerata come prima scelta nei pazienti con FRI. In

particolare, segnaliamo l'utilizzo di Azatioprina, Metotrexate,

Ciclofosfamide e Ciclosporina (22-24).

Infine,

sono sempre più numerose le segnalazioni di evidenza di

efficacia della terapia con Tamoxifene (25-27).

Si tratta

di un antiestrogeno non steroideo il cui ruolo terapeutico nei

confronti della FRI è stato ipotizzato in ragione

dell'efficacia dimostrata nell'indurre la regressione di tumori

desmoidi, lesioni caratterizzate anch'esse da un'anomala

proliferazione di elementi fibroblastici. La sua azione specifica

sembrerebbe riconducibile all'inibizione dell'ossidazione di

lipoproteine come la ceratide incriminate nel meccanismo

fisiopatologico della fibrosi retroperitoneale. Inoltre, il

tamoxifene determinerebbe la formazione di una forma “anomala” di

TGF-b (trasforming growth factor b) da parte dei fibroblasti presenti

nel tessuto fibrotico. Il TGF-b anomalo, così prodotto, è

in grado di determinare un'azione inibitoria nei confronti del

processo infiammatorio e dell'attività fibroblastica (azione

antiFGF-like) attraverso un meccanismo di feed-back negativo sui

macrofagi (28). Il farmaco andrebbe somministrato con un dosaggio di

10 mg x2/die per un tempo variabile dai 10 mesi ai 2 anni di terapia.

L'efficacia sul piano clinico si dimostrerebbe già nei primi

mesi di terapia con una evidenza di miglioramento sul piano

radiologico valutabile dopo 3-6 mesi (29,30). In corso di terapia con

Tamoxifene è opportuno procedere al monitoraggio della

funzionalità epatica (possibile rialzo reversibile delle

transaminasi) e della coagulazione con d-dimero (effetto

pro-trombotico). Ulteriori effetti collaterali riguardano la

possibilità di insorgenza di cisti ovariche, osteoporosi e

tumori uterini (solo in caso di trattamenti a lungo termine).

Il

follow-up a lungo termine è comunque mandatorio nei pazienti

affetti da FRI indipendentemente dalla terapia avviata, soprattutto

in considerazione del rischio di ricorrenza della patologia che si

dimostra particolarmente “imprevedibile” potendo questa

ripresentarsi in un periodo variabile dai 3 mesi ai 10 anni dopo

l'iniziale diagnosi e trattamento (31). Il monitoraggio deve essere

effettuato principalmente ricorrendo a tecniche di imaging a distanza

(ecografia, Tc, RMN) in associazione alle valutazioni

laboratoristiche (funzionalità renale, indici di flogosi…).

Laprognosi a lungo termine della FRI è eccellente, con

tasso di guarigione superiore al 90% per i pazienti senza

compromissione renale. Per quanto riguarda invece i soggetti con

coinvolgimento renale, se non trattati, la malattia può

determinare nella maggior parte dei casi una progressione fino a

giungere all'insufficienza renale grave. Ovviamente, tali dati si

riferiscono alle sole forme idiopatiche; nei pazienti con FR

secondaria a malignità è riportata una sopravvivenza

media di 3-6 mesi dalla diagnosi (32).

1. Brooks

MT, Magil HL, Hanna SL, et al. Case of the day. Pediatric Idiopathic

retroperitoneal fibrosis. RadioGraphics 1990; 10: 1096-1100

2. Tralce

L, Antonelli A, Dotti P, Cunico SC. Epidemiology, clinical features

and treatment of

idiopathic

retroperitoneal fibrosis: our experience. Arch Ital Urol Androl

2004;76(3):135-9

3.

Marcolongo R, Tavolini IM, Laveder F, Busa M et al. Immunosuppressive

Therapy for Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis: A retrospective

analysis of 26 cases. The American Journal of Medicine 2004;1:194-197

4. Ergen

FB, Arslan EB, Turkbey B, Akinci D et al. Unilateral Perirenal

Fibrosis. Journal of computer assisted tomography 2005;29(4): 477-480

5.

Kamisawa T, Matsukawa M, Ohkawa M. Autoimmune pancreatitis associated

with Retroperitoneal Fibrosis. J Pancreas 2005; 6(3):260-263

6. Amiya

E, Ishizaka N, Watanabe A, Endo Y et al. Retroperitoneal Fibrosis

with Periaortic and Pericardial Involvement. Circ J 2005;69:760-762

7. Vivas

I, Nicolas AI, Velazquez P. Retroperitoneal fibrosis: typical and

atypical manifestations. The British Journal of Radiology

2000;73:214-222

8. Greco

P, Vaglio A, Manenti L, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis. G

Ital Nefrol 2004; 21(2):132-8

9. Tralce

L, Antonelli A, Dotti P, Cunico SC. Epidemiology, clinical features

and treatment of idiopathic retroperitoneal fibrosis: our experience.

Arch Ital Urol Androl 2004;76(3):135-9

10.

Vaglio A, Salvarani C, Buzio C. Retroperitoneal Fibrosis. Lancet

2006; 367:241-251.

11. Meier

P., Gilabert C., Burnier M., Blanc E. Retroperitoneal fibrosis, an

unrecognized inflammatory disease. Clinical observations and review

of the literature. Nephrologie 2003;24(4):173-80

12. Monev

S. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: prompt diagnosis preserves

organ gunction. Cleve Clin J Med 2002; 69 (2):160-166

13.

Takashima T, Onoda N, Ishikawa T, Koyama T, Inaba M, Nishizawa Y,

Nakatani T, Wakasa K, Hirakawa K. Tumor-forming idopathic

retroperitoneal fibrosis: report of a case. Surg Todey

2004;34(4):374-8

14.

Czauderna P, Schaarschmidt K, Komasara L, harms D, Lempe M, Vorpahl

K, Szumera M, Balanda A. Abdominal inflammatory masses mimicking

neoplasia in children-experience of two centers. Pediatr Surg Int

2005;21(5):346-50

15.

Estrade V, Traxer O, Sibony M, Haab F. Retroperitoneal fibrosis. Ann

Urol 2004; 38(1):3-13

16.

Heidenreich A, Derakhshani P, Neubauer S, Krug B. Treatment outcomes

in primary and secondary retroperitoneal fibrosis. Urologe A. 2000

Mar; 39 (2) : 141-148

17.

Tziomalos K, Krikis N, Karagiannis A, Perifanis V et al. Treatment of

idiopathic retroperitoneal fibrosis with combined administration of

corticosteroids and tamoxifen. Clinical Nephrology, Vol 62 1/2004

18.

Kubota Y, Nomura Y, Tamaki M, Maeda S, Deguchi T. Four cases of

idiopathic retroperitoneal fibrosis markedly responsive to steroid

therapy. Hinyokika Kiyo. 2005; 51 (5):315-319

19.

Kaaroud H, Jeri E, Beji S, Ben Moussa F, Ben Hamida F et al.

Retroperitoneal fibrosis. Presse Med. 2005 Feb 12; 34 (3) :213-217

20.

Kardar AH, Kattan S, Lindsted E, Hanash K. Steroid therapy for

idiopatic retroperitoneal fibrosis: dose and duration. J urol 168:

550-555

21.

Brechignac X, de Wazieres B, Desmurs H, Gil H et al. New medical

treatments of systemic idiopathic fobrosis. Rev Med Interne. 1997; 18

(12): 967-971

22.

Kurzawska-Firlej D, Suchanek-Krawiec A, Pirnik T, Oko A. Outcome of

immunosuppressive treatment of a patient with renal failure due to

retroperitoneal fibrosis. Pol Arch Med Wewn 2004;112 (1):845-848

23.

Oosterlinck W, Derie A. New data onn diagnosis and medical treatment

of retroperitoneal fibrosis. Acta Urol belg. 1997; 65(2): 3-6

24.

Scavalli AS, Spadaro A, Riccieri V, Ricciuti GP, Taccari E et al.

Long-term follow-up of low dose methotrexate therapy in one case of

idiopathic retroperitonealfibrosis. Clin Rheumatol. 1995;14(4)

:481-484

25.

Manero C, Navas-Parejo A, Prados MD, Garcia-Valdecasas J et al. Acute

obstructive renal failure to retroperitoneal mass. Nefrologia.

2004;24 Suppl 3: 49-55

26. Del

Peso G, Bajo MA, Gil F, Aguilera A, Ros S etal. Clinical experience

with tamoxifene in peritoneal fibrosing syndrome. Adv Perit Dial.

2003; 19 :32-35

27. Ihsan

Ergun, Kenan Keven, Basol Canbakan, Yakup Ekmekci, & Bulent

Erbay. Tamoxifen in the treatment of idiopatic retroperitoneal

fibrosis, International Urology and Nephrology 2005;37:341-343

28. Al

Rabi N, Graziani R, Cerruto MA, Baldassarre R, Ficarra V, Artibani W.

Clinical and radiological evolution of a case of idiopathic

retroperitoneal fibrosis treated with tamoxifen. Scand J Urol Nephrol

36; 391-392, 2002

29.

Dedeoglu F, Rose DC, Balu H, Athreya, Conard K et al. Succesful

Treatment of Retroperitoneal fibrosis with Tamoxifen in a Child. J

Rheumatol 2001; 28: 1693-1695

30. Van

Bommel E FH, Hendriksz TR, Huiskes A, Zeegers A. Brief comunication:

Tamoxifen Therapy for Nonmalignant Retroperitoneal Fibrosis. Ann

Intern Med. 2006; 144: 101-106

31. van

Bommel EF. Retroperitoneal fibrosis. Neth J Med 2002; 60; 231-242

32.

Kurzawska-Firlej D, Suchanek-Krawiec A, Piernik T, Oko A. Outcome of

immunosoppressive treatment of a patient with renal failure due to

retroperitoneal fibrosis. Pol Arch Med Wewn 2004;112(1):845-8

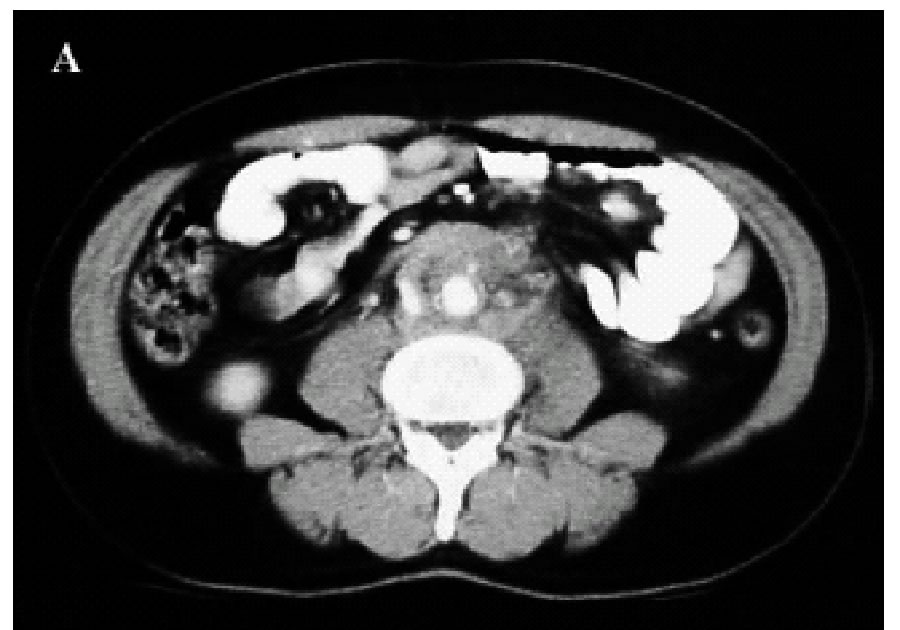

Figura

1. A-C: Tc spirale con MdC; evidenza di tessuto fibroso in sede

retroperitoneale disposto attorno all'aorta,alla vena cava

inferiore e alla biforcazione iliaca.(Da referenza 30)

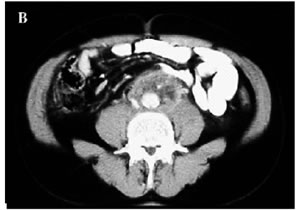

Figura

2. Preparato istologico di fibrosi retroperitoneale; importante

infiltrato infiammatorio immerso tra bande di tessuto collagene. (S.

Jogai, A. Al-Jassar and L. Temmim. Cytopathology 2005, 16, 49–54)

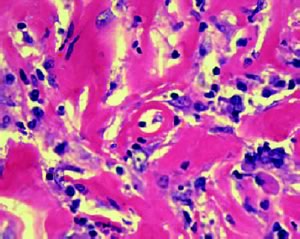

Figura

3: ecocolor doppler; massa fibrotica che circoscrive l'aorta e la

vena cava inferiore.(Ultraschall Med 2005; 26: 91-93)

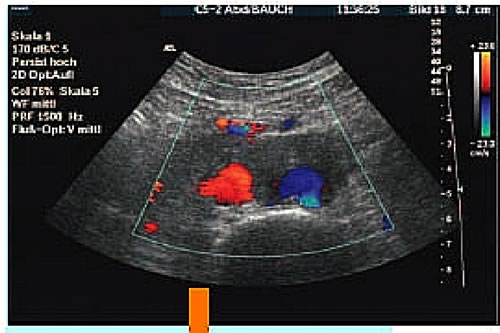

Figura

4: urografia intravenosa; idronefrosi sx. con evidenza di stenosi

ureterale all'altezza di L-4.(Da referenza 30)

Vuoi citare questo contributo?