Ipertrofia

clitoridea in bambina affetta da neurofibromatosi di tipo 1

Emanuela

Ballerini*, Roberto Luksch**

*Pediatra

di Famiglia, Milano

**Divisione

di Oncologia Pediatrica Istituto Nazionale Tumori, Milano

Indirizzo

per corrispondenza: emanuela.ballerini@crs.lombardia.it

Hypertrofy

of the clitoris in a female with neurofibromatosis 1

Key

words

neurofibromatosis

1 (NF1), hypertrophy of the clitoris, plexiform neurofibroma

Summary

We

report the case of NF1 in a 21 month old female, who presented

with hypertrophy of the clitoris. The work-up evaluations

revealed the presence of multiple pelvic and abdominal

neurofibromas and concomitant histologically assessed presacral

ganglioneuroma. Despide of multiple treatments, including

chemotherapy, radiotherapy and antiangiogenic drug, the

neurofibromas were in slow but continuous numerical and

volumetric progression. NF1 is the most frequent syndrome at

dominant autosomical transmission at variable penetrance, with a

wide spectrum of clinical presentations varying from absent or

mild symptoms, to severe disability. |

|

La storia

clinica di M., secondogenita, esordisce all'età di 6 mesi

quando pongo diagnosi di neurofibromatosi di tipo 1 (NF1): presenta

almeno 6 macchie caffelatte di diametro maggiore di 5 mm, comparse a

2 mesi e con graduale incremento numerico e dimensionale, ed inoltre

la madre e il fratello sono affetti dalla stessa patologia.

Durante

una visita ambulatoriale all'età di 21 mesi noto un'ipertrofia

clitoridea che onestamente ero sicura di non avere mai apprezzato

prima e che gli stessi genitori non avevano mai rilevato.

L'accrescimento

staturo-ponderale appare regolare, non sono presenti altri segni di

sviluppo puberale precoce o alterato, i meati uretrali e vaginale

sono normoconformati.

Stupita e

perplessa per il riscontro clinico (attivazione dell'asse

ipotalamo-ipofisario secondaria a glioma delle vie ottiche, possibile

complicanza della NF1? Patologia cromosomica?), invio la bambina per

una visita endocrinologica, a cui fa seguito, a distanza di alcuni

mesi, per motivi organizzativi, un Day

Hospital: i test di funzionalità endocrina risultano

nella norma, vi è una stazionarietà del quadro clinico,

un'ecografia pelvica non permette di riconoscere utero e ovaie e

documenta una formazione parenchimatosa a forma di clessidra, non ben

interpretabile, tra la vescica e il retto mentre un'analisi del

cariotipo risulta normale per il sesso femminile.

Un

successivo controllo ecografico , programmato dai Colleghi

Ospedalieri, evidenzia una tumefazione pelvica a profili bozzuti,

all'estremità craniale di quella che sembra parte del fondo

uterino, che presenta dimensioni e morfologia conservate.

Contemporaneamente compare prurito a livello della coscia di sinistra

e visitando M. ora è presente edema vulvare, aumento

dimensionale del gluteo di sinistra e area di infiltrazione cutanea a

livello perianale.

Nel

sospetto di una neoformazione tumorale condizionante una

compressione delle strutture a livello pelvico (sarcoma associato

a NF1?) viene ricoverata all'età di 2 anni e 9 mesi presso

la Divisione di Oncologia Pediatrica dell'Istituto Nazionale

Tumori di Milano.

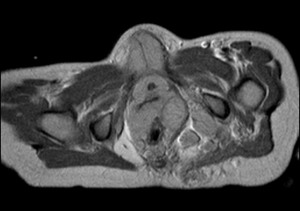

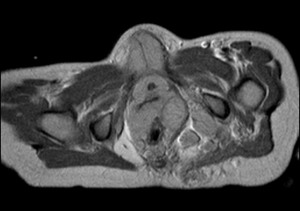

Gli

esami ematochimici di routine sono normali, alcuni indici tumorali

(alfa-feto-proteina, beta-HCG, NSE) risultano negativi, mentre la

RMN dell'addome, oltre a tessuto endopelvico che circonda l'utero,

l'uretra e le pareti del retto, documenta noduli multipli, da

pochi mm a 3 cm, all'emergenza e lungo il decorso di plessi e

radici nervose sacrali, soprattutto a sinistra, nodulazioni nella

muscolatura glutea e nel muscolo otturatore interno di sinistra e

piccoli noduli plurimi lungo il decorso del nervo sciatico di

sinistra (Figura, vedi a lato). |

|

La bimba

viene sottoposta a laparotomia trasversa sovrapubica: è

confermata macroscopicamente la presenza delle nodulazioni multiple

che si estendono dalla pelvi a tutto il peritoneo, compatibili con

neurofibromi plessiformi, che non vengono biopsiate perché il

trauma potrebbe esercitare un effetto stimolatore sulla crescita

degli stessi mentre la biopsia escissionale di una lesione

presacrale, che ha un differente aspetto macroscopico, permette di

porre una diagnosi istologica di ganglioneuroma, cioè di un

tumore benigno che interessa le strutture nervose del parasimpatico.

La storia

naturale dei neurofibromi plessiformi non è ancora ben

conosciuta, possono rimanere silenti per molti anni e l'unica valida

possibilità terapeutica in caso di importanti disturbi

funzionali è considerata la totale escissione chirurgica,

indicata anche per il ganglioneuroma, quasi sempre però

impossibile, come anche in questo caso, sia per la numerosità

e l'estensione delle lesioni sia per le probabili numerose proiezioni

digitiformi all'interno dei tessuti normali circostanti. M .viene

dimessa con l'indicazione di periodici controlli nel tempo. Dall'età

di 3 anni e 4 mesi si sono manifestati ricorrenti momenti di

progressione clinica delle lesioni, condizionanti disturbi funzionali

ed estetici.

Data la

sede e l'estensione dei neurofibromi, sempre esclusa la possibilità

di procedere a un intervento chirurgico, sono stati da allora

effettuati diversi tentativi terapeutici allo scopo di bloccarne

l'evoluzione, con temporanee stabilizzazioni di malattia: terapia

metabolica con MIBG-I-131, chemioterapia con cisplatino ed etoposide,

e poi ciclofosfamide e chetotifene, vinorelbina e methotrexate. A sei

anni di età, per l'ulteriore progressione dimensionale dei

neurofibromi e con un'obiettività caratterizzata da una massa

al gluteo di sinistra, importante edema vulvare e una massa

addominale e pelvica di 10x12cm condizionante iniziale idronefrosi, è

stato intrapreso un nuovo tentativo terapeutico con talidomide 75

mg/die per os, farmaco inibente sia il Tumor Necrosis Factor

sia l'angiogenesi, con, a oggi, una sostanziale stazionarietà

della malattia. Il follow-up oncologico è invece negativo per

segni di progressione del ganglioneuroma o per la comparsa di

neoplasie maligne associate alla NF1.

In tutti

questi anni la qualità di vita di M. può essere

definita buona. I periodi di ricovero e di trattamento ambulatoriale

sono stati brevi e con modesta tossicità, ha frequentato

regolarmente la scuola materna, pratica attività sportiva e la

famiglia, coinvolta attivamente nelle decisioni terapeutiche, ha

sempre manifestato un valido appoggio ai medici che si stanno

prendendo cura della piccola.

Discussione

La NF1,

termine che oggi sostituisce il vecchio nome di malattia di Von

Recklinghausen, è la più frequente sindrome a

trasmissione autosomica dominante con una incidenza di 1 su

2.500-3.000 nati ed una prevalenza di circa 1 su 4.000-5.000

individui nella popolazione generale1; nel 50% è dovuta a

mutazione de novo.

La

diagnosi viene posta quando sono soddisfatti due o più dei

criteri clinici proposti dal

National Institute of Health nella

Consensus Conference di Bethesda del 1987

2 (

Tabella)

e le attuali indicazioni, non però condivise da tutti gli

autori, sottolineano che non è consigliabile l'impiego di

esami strumentali alla diagnosi o per il monitoraggio di complicanze

non evidenti all'esame clinico o in assenza di un minimo sospetto

diagnostico

1,3.

6

o più macchie caffelatte con diametro > 5 mm nel periodo

prepubere o 15 mm nel periodo postpubere |

2

o più neurofibromi di ogni tipo o un neurofibroma

plessiforme |

lentiggini

ascellari o inguinali |

2

o più noduli di Lisch ( amartomi dell'iride) |

una

specifica lesione ossea come la displasia dello sfenoide o

l'assottigliamento della corticale delle ossa lunghe con o senza

pseudoartrosi |

un

parente di primo grado affetto da NF1 ( genitore, fratello,

figlio) |

Devono

essere presenti due o più criteri |

Tabella.

Criteri per la diagnosi di neurofibromatosi di tipo 1 (NIH, 1987) |

Si

distinguono segni clinici maggiori, presenti nella maggioranza degli

individui affetti e che fanno parte dei criteri diagnostici (macchie

caffelatte, lentiggini ascellari o inguinali, noduli iridei di Lisch

e neurofibromi cutanei o sottocutanei); segni clinici minori,

presenti in una discreta percentuale degli affetti (macrocefalia,

bassa statura, anomalie toraciche tipo pectus excavatum o carenatum)

e complicanze, poco frequenti ma spesso gravi e invalidanti (disturbi

cognitivi e dell'apprendimento, neurofibromi plessiformi, scoliosi,

pseudoartrosi, malformazioni cardio-vascolari e ipertensione

arteriosa, glioma delle vie ottiche4, tumori del sistema nervoso

centrale, neurofibrosarcomi).

La

penetranza della malattia è elevata, arriva virtualmente al

100% attorno ai 5-6 anni di vita, età in cui tutti i soggetti

affetti presentano i segni clinici della malattia mentre

l'espressività è molto variabile, da casi con lieve

sintomatologia a casi con complicanze molto gravi (10%).

Tra le

complicanze non possiamo dimenticare la patologia neoplastica5:

i soggetti affetti da NF1 hanno una frequenza relativa alta per

glioma delle vie ottiche, neurofibrosarcoma e feocromocitoma, con

rischio assoluto basso, mentre la patologia neoplastica propria

dell'età infantile e di quella adulta non si presenta con

frequenza maggiore. Una spiegazione potrebbe essere legata ad una

mutazione a carico del gene localizzato in sede pericentrometrica del

braccio lungo del cromosoma 17, posizione 17q11.2, che codifica una

proteina, la neurofibromina (2.818 aa), ben rilevabile nei

microtubuli citoplasmatici delle cellule nervose e che è

regolatrice della crescita e della differenziazione cellulare, con

funzione di tumor-suppressor. Una mutazione con codifica di una

neurofibromina meno efficace potrebbe essere causa di proliferazione

cellulare incontrollata con predisposizione a sviluppare malignità

per diminuzione dell'effetto di controllo negativo sulla crescita

cellulare6.

I

neurofibromi sono tumori benigni che possono interessare qualunque

nervo, formati da cellule di Schwann, fibroblasti, mastociti, cellule

endoteliali; quando contengono un'abbondante matrice extracellulare e

posseggono interdigitazione verso le strutture adiacenti sono

denominati neurofibromi plessiformi. I neurofibromi plessiformi in

genere esordiscono nei primi anni di vita ma a volte rimangono

silenti per lungo tempo e diventano clinicamente evidenti più

tardi7. Le lesioni a comparsa in età infantile più

facilmente coinvolgono grossi tronchi nervosi e vasi venosi,

arteriosi e linfatici, oppure dislocano organi interni condizionando

stasi con edema e ipertrofia dei tessuti, come nel caso di M., con

coinvolgimento per esempio vulvare e gluteo.

In caso

di progressione delle lesioni condizionanti disturbi funzionali od

estetici severi vengono effettuati tentativi radioterapici o

chemioterapici o con farmaci antiinfiammatori, che sinora non si sono

dimostrati sicuramente efficaci8,9. All'incirca nel 5% dei

casi, più frequentemente quando un neurofibroma è

presente da lungo tempo o è assai esteso, possono trasformarsi

in lesioni maligne, cioè in neurofibrosarcomi10.

Rivalutando

la storia clinica di M. non possiamo non rilevare due criticità:

tra il riscontro clinico ambulatorialmente di ipertrofia clitoridea,

confermata da consulenza endocrinologica, e l'esecuzione di indagini

mirate trascorrono, per motivi organizzativi, alcuni mesi ed il

sospetto di una patologia oncologica, che è segnalata come una

possibile complicanza della NF1, emerge non dalla

prima

ecografia pelvica, che orienta verso una patologia cromosomica , ma

dalla seconda indagine radiologica. Questa difficoltà

diagnostica, data la storia naturale dei neurofibromi plessiformi,

non ha inficiato le successive decisioni ma un messaggio importante

che deve emerge da questo caso clinico è che, data l'estrema

variabilità del decorso e della gravità della NF1, con

possibilità di complicanze molto gravi, in presenza di una

qualunque alterazione dell'esame clinico è auspicabile sempre

per prima cosa escludere una patologia oncologica.

Bibliografia

1.

Ruggieri M, Tenconi R. Le neurofibromatosi. Associazione

Neurofibromatosi. Grafiche Step 2003:1- 95.

2.

National Institutes of Health Consensus Development Conference

Statement.Neurofibromatosis. Arch Neurol 1988;45:575-78.

3.

Committee on Genetics. Health supervision for children with

neurofibromatosis. Pediatrics 1995(2);96:368-72.

4. Virdis

R, Street ME, Tripodi C. Growth and pubertal disorders in

neurofibromatosis type 1. J Pediatr Endocrinol Metab 2003;16

(2):289-92.

5. Korf

B. Malignancy in Neurofibromatosis Type 1. The Oncologist

2000;5:477-85.

6. Zhu

Y,Parada LF. Neurofibromin, a tumor suppressor in the nervous system.

Exp Cell Res 2001;264:19-28.

7.

Tonsgard J, Kwak S, Short P, Dachman AH. CT imaging in adults with

neurofibromatosis-1: frequent asymptomatic plexiform lesions.

Neurology 1988(50);1755-60.

8. Packer

RJ, Gutmann DH, Rubenstein A, et al. Plexiform neurofibromas in NF1:

toward biologic-based therapy. Neurology 2002;58:1461-70.

9. Gupta

A, Cohen BH, Ruggieri P, Packer RJ, Phillips PC. Phase 1 study of

thalidomide for the treatment of plexiform neurofibroma in

neurofibromatosis 1. Neurology 2003; 60:130-32.

10.

Neville H.L, Seymour-Dempsey K, Slopis J, et al. The role of surgery

in children with neurofibromatosis. Journal of Pediatric Surgery

2001;36:25-9.

Vuoi citare questo contributo?

E. Ballerini, R. Luksch. IPERTROFIA CLITORIDEA IN BAMBINA AFFETTA DA NEUROFIBROMATOSI DI TIPO 1.

Medico e Bambino pagine elettroniche 2006; 9(9)

https://www.medicoebambino.com/_neurofibromi_neurofibromatosi_clinico_patologia_plessiformi_diagnosi_lesioni_complicanze_malattia