Il

parto (Parte prima)

Giorgio

Bartolozzi

Membro

della Commissione Nazionale Vaccini

Indirizzo

per corrispondenza:

bartolozzi@unifi.it

Il

parto e la sua fisio-patologia sono di stretta competenza ostetrica:

ne consegue che i pediatri non ne conoscono che in parte i meccanismi

che lo regolano, mentre i neonatologi, che vivono spalla a spalla con

gli ostetrici, ne conoscono gli aspetti pratici più evidenti.

Eppure anche i pediatri sono direttamente interessati a farsi carico,

sia pure in ritardo di qualche giorno, del frutto umano del parto,

per cui penso sia opportuno che anche essi ne conoscano i meccanismi

più fini, aggiornati al massimo.

Una

recente revisione dell'argomento ne offre l'opportunità:

Roger Smith. Parturition. N Engl J Med 2007;356:271-83.

Il

termine Parturition è il nome, tipicamente americano, con il

quale si indica il parto; il termine inglese, presente in tutta la

letteratura ufficiale, è invece quello di Delivery.

I

meccanismi che determinano il parto negli umani sono stati a lungo

misconosciuti, ma oggi alcune parti del puzzle hanno cominciato a

combaciare. Il primo importante riconoscimento è stato che il

parto della specie umana è un evento precipuamente tipico

degli umani: i modelli animali possono avere una qualche importanza

solo per chiarire alcune circostanze. Ne consegue che i ricercatori

in questo campo debbono concentrare il loro interesse nella donna che

sta per partorire, nonostante le difficoltà etiche nel

condurre studi che interessino le donne al parto.

E'

ormai acquisizione comune che minore è la durata della

gestazione (prematuranza) e maggiore è l'associazione con la

mortalità perinatale e con la morbilità infantile: da

un recente studio svedese (Himmelmann K et al. Acta Paediatr

2005;94:287-94) risulta che il 50% dei bambini con paralisi cerebrale

sono nati prematuramente.

Le

caratteristiche uniche del parto nella specie umana

Mentre

fra i mammiferi sono presenti numerosissimi punti di contatto nei

confronti di numerosi aspetti anatomico-funzionali, essi si

differenziano notevolmente per quanto riguarda la riproduzione. Lo

sviluppo della placenta è un aspetto comune nella maggioranza

dei mammiferi, mentre le differenze sulle modalità del parto

sono molto forti. L'analisi genomica comparativa ha messo in

evidenza che circa il 95% delle sequenze del DNA sono a comune fra

gli umani e gli chimpanzé: una della maggiori differenze fra

le due specie sta proprio nei geni deputati alla riproduzione.

Inoltre esistono forti differenze nell'anatomia della pelvi del

sesso femminile, con la comparsa della postura eretta

dell'austrolopiteco (un antenato degli umani) e del volume della

testa del feto, in coincidenza dell'evoluzione moderna degli umani:

ambedue questi aspetti hanno dirette conseguenze al momento del parto

(vedi

Figura 1).

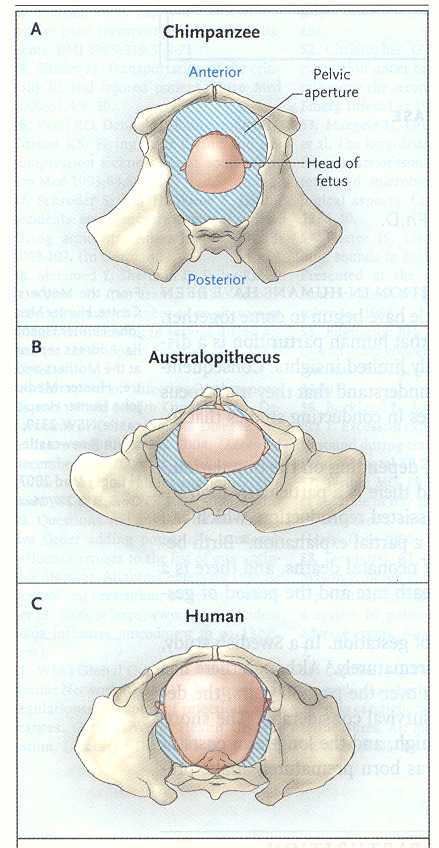

Figura

1. Pelvi dello scimpanzè, dell'Australopitecus e

degli umani.

La

larga apertura della pelvi dello chimpanze (quadro A) permette il

facile passaggio della relativamente piccola testa del feto in

posizione occipite posteriore. Nell'australopiteco (quadro B)

l'ampiezza dell'osso iliaco, associato alla statura eretta e al

restringimento antero-posteriore dell'apertura della pelvi,

richiede per la fuoriuscita della pesta una posizione laterale. La

pelvi umana (quadro C) ha un'apertura appena sufficiente a

permettere il passaggio della testa del feto in posizione occipite

anteriore.

L'ormone

che libera la corticotrofina e il momento del tempo della nascita

La

gravidanza negli umani dura circa 38 settimane dal concepimento (40

dalla data dell'ultima mestruazione), con minime variazioni fra i

diversi gruppi etnici.

Mentre

nel gatto il momento del parto è strettamente legato alla

maturazione del polmone fetale, negli umani la definizione del tempo

della nascita è associata allo sviluppo della placenta e in

particolare all'espressione del gene dell'ormone che libera la

corticotrofina (CRH) da parte della placenta: si parla a questo

proposito di orologio placentare.

L'ormone

materno liberante la corticotrofina (CRH)

Nella

donna in stato di gravidanza l'ormone liberante la corticotrofina è

secreto dalla placenta. Con l'avanzare della gravidanza i livelli

di CRH aumentano in modo esponenziale. Nelle donne che presentano un

parto pretermine, l'aumento esponenziale è rapido, mentre

nelle donne che partoriscono in ritardo, l'aumento è più

lento (McLean M et al. Nat Med 1995;1:460-3; Torricelli M et al. Eur

J Endocr 2006;154:281-5). Questi rilievi confermano che esiste un

orologio placentare, che determina il momento temporale del parto

La

produzione di CRH da parte della placenta è presente solo nei

primati. Nelle scimmie si hanno livelli medi di CRH, ma solo nelle

grandi scimmie avviene un aumento esponenziale, quale quello che si

vede negli umani. Gli umani e le grandi scimmie producono anche una

proteina circolante che lega il CRH (CRHBP). Alla fine della

gravidanza i livelli di CRHBP cadono, per cui aumenta la

biodisponibilità del CRH. I glicocorticoidi stimolano

l'espressione del gene CRH e quindi la produzione di CRH da parte

della placenta. Il CRH stimola l'ipofisi a produrre corticotrofina

(ACTH) che spinge la corteccia surrenale a produrre cortisolo

(idrocortisone).

La

produzione di CRH da parte della placenta modifica anche i livelli di

estrogeni, progesterone e acido nitrico che esplicano un'azione

inibitoria, e di alcuni neuropeptidi ad azione stimolante.

Ma è

bene ricordare che non tutti i parti pretermine sono dovuti a

cambiamenti nella produzione placentare di CRH: vanno ricordate in

primo luogo le infezioni intrauterine, che inducono il parto

pretermine senza accompagnarsi a un aumento del CRH.

D'altra

parte una singola determinazione del livello di CRH non è

sufficiente per predire un parto pretermine: è molto più

importante la constatazione di un aumento progressivo del CRH, come

predittore del parto. D'altra parte per la valutazione del CRH è

necessario tener conto della razza e del gruppo etnico. Le nere

americane hanno livelli più bassi delle donne bianche.

I

recettori del CRH

Il CRH

viene secreto prevalentemente nel sangue della madre, ma entra anche

nella circolazione fetale.

Il CRH

agisce principalmente legandosi al recettore tipo 1 del CRH, un

membro delle 7 superfamiglie recettoriali delle

proteine-transmembrana. Nella madre i recettori del CRH sono presenti

nell'ipofisi, nel miometrio e probabilmente nelle ghiandole

surrenaliche. Il CRH stimola inoltre le cellule della zona fetale

surrenalica (che moltiplica per cinque volte il volume del surrene),

che mancando di 3β-idrossisteroido deidrogenasi, non porta alla

formazione del DHEA, il precursore placentare degli estrogeni. Come

sappiamo, dopo la nascita, la zona fetale della ghiandola surrenale

va incontro a un'involuzione rapida in seguito all'allontanamento

della placenta; tutto questo indica che fattori placentari, come il

CRH, aumentano il volume della zona fetale del surrene e ne

determinino la riduzione quando la placenta venga espulsa(vedi

Figura

2). Il CRH può stimola la steroidogenesi surrenale,

fornendo il substrato alla produzione placentare di estrogeni, che

favorisce il parto, inducendo la contrazione.

Insomma è

evidente che esiste un feedback positivo nella madre e nel feto,

legato a un aumento nella produzione di CRH con l'avanzare della

gestazione. L'aumentata produzione placentare di CRH determina come

conseguenza un cambiamento nella concentrazione di cortisolo fetale,

nella maturazione del polmone fetale, nelle proteine del liquido

amniotico, nei fosfolipidi e nell'espressione dei recettori del

miometrio, che inducono il travaglio e il parto.

Attivazione

del miometrio al termine della gravidanza

Un

importante evento nel travaglio è l'espressione di un gruppo

di proteine, chiamate “proteine associate alla contrazione”.

Queste proteine agiscono entro l'utero, che si trova in stato di

rilasciamento durante la maggior parte della gravidanza, inducendo

forti contrazioni ritmiche che spingono il feto attraverso la cervice

rilasciata. Ci sono tre tipi di proteine associate alla contrazione:

Quelle

che aumentano l'interazione fra le proteine actina e miosina, che

causano la contrazione muscolare;

Quelle

che aumentano l'eccitabilità delle singole cellule del

miometrio;

Quelle

che promuovono la connessione intercellulare, che permette lo

sviluppo delle contrazioni sincrone (vedi

Figura

3)

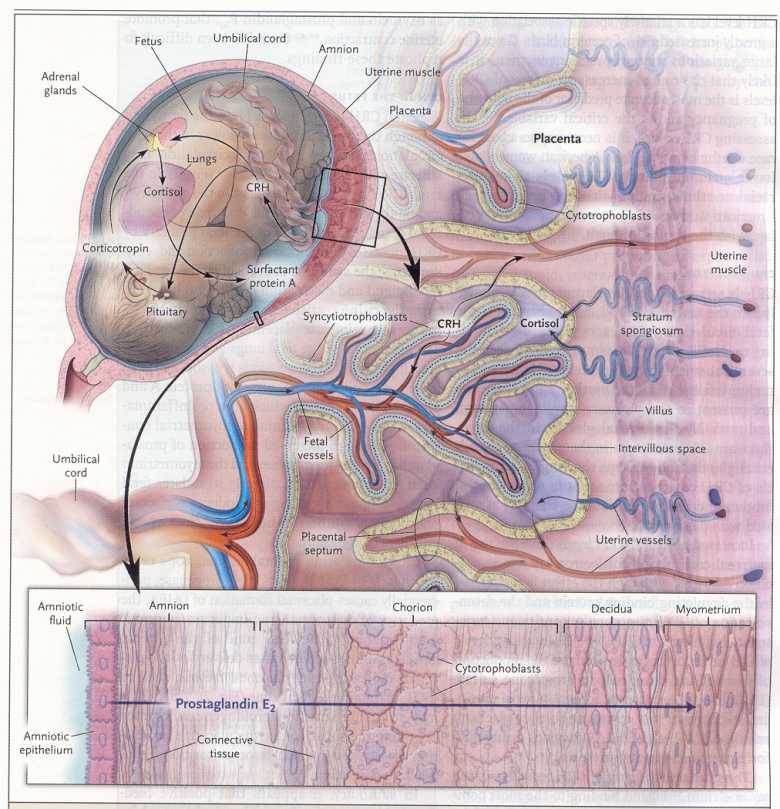

Figura

2. Interazione materno-fetale

Nello

spazio intervilloso, i sinciziotrofoblasti liberano CRH, progesterone

ed estrogeni nel sangue materno e nel sangue fetale. Il cortisolo

passa attraverso un'arteria materna ed entra nello spazio

intervilloso, dove stimola la produzione di CRH da parte dei

sinciziotrofoblasti. Una vena ombelicale del feto porta il CRH nella

circolazione fetale, stimolando l'ipofisi fetale a sintetizzare

corticotropina (ACTH) e a stimolare la sintesi di cortisolo

surrenalico fetale e di DHEAS. Il cortisolo e il CRH stimolano i

polmoni fetali a produrre la proteina A surfattante, che passa dal

liquido amniotico all'amnion, dove stimola la produzione di

ciclo-ossigenasi 2 (COX-2) e la sintesi di prostaglandine E2. Essi

passano attraverso il corion e la decidua per stimolare le

sottostanti cellule del miometrio a sintetizzate ancora COX-2 e

prostaglandina F2α.

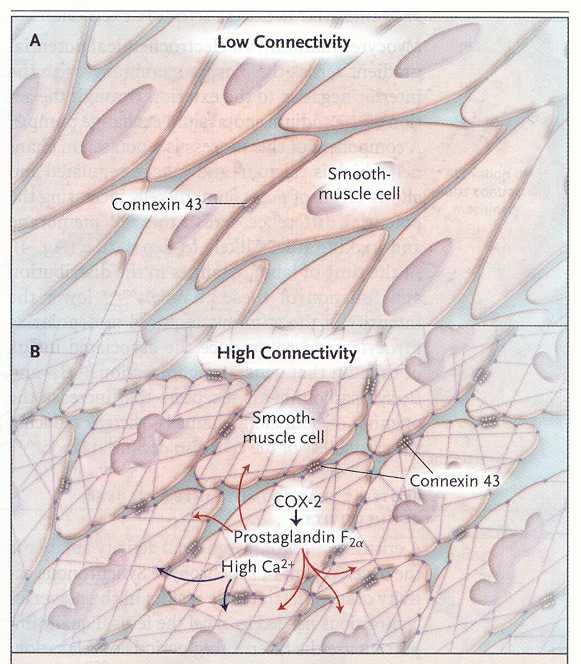

Figura

3. Il miometrio uterino durante il travaglio

Durante

il parto il miometrio uterino è trasformato da un tessuto con

relativamente bassa connessione fra i singoli miociti (quadro A) a un

tessuto con estese connessioni fra le diverse componenti cellulari

(quadro 2). Le connessioni fisiche avvengono attraverso pori formati

da multimeri di connessina 43. Le connessioni fra i miociti durante

il travaglio sono formate anche dalla liberazione paracrina di

prostaglandina F2. e la locale liberazione di calcio. Queste estese

connessioni fisiche e biochimiche portano alla depolarizzazione dei

singoli miociti, che passa alle cellule vicine in modo da formare una

grande onda di depolarizzazione e contrazione in ampie aree

dell'utero. Queste cause aumentano la pressione intrauterina e la

distensione progressiva della cervice, che porta alla fine

all'espulsione del feto.

Proteine

che promuovono la contrattilità dei miociti

La

contrattilità dei miociti è determinata dall'actina e

dalla miosina.

Perché

avvengano le interazioni è necessario che l'actina sia

convertita in una forma globulare e filamentosa. L'actina inoltre

deve anche attaccarsi al citoscheletro in un punto focale della

membrana cellulare, perché possa svilupparsi la contrazione;

questi punti focali collegano la cellula alla matrice sottostante. Il

partner dell'actina, la miosina, viene attivata quando viene

fosforilata dalla miosin-chinasi a catena leggera. Questo enzima è

attivato dalla calmodulina e dall'aumento del calcio

intracellulare. Dopo la depolarizzazione dei miociti l'arrivo del

calcio extracellulare, lungo i canali del calcio, e la liberazione di

calcio dalle scorte portano a un aumento del calcio intracellulare,

che promuove l'interazione actina-miosina e di conseguenza

determina la contrazione.

La

nifedipina, un agente che inibisce il travaglio, blocca i canali del

calcio. I canali si aprono quando la prostaglandina riduce il

gradiente elettrochimico attraverso la membrana del miocita (vedi

figura 4). Questi canali, che rilasciano il calcio dalle scorte

intracellulari, sono attivati infatti dalle prostaglandine,

attraverso i recettori E ed F e attraverso la ossitocina, che attiva

le proteine Gα2 legate alla fosfolipasi C. A sua volta la

fosforilasi C attivata, stimola la proteinchinasi C e libera inositol

trifosfato.

Lo

stiramento del miometrio, in seguito alla crescita del feto, può

contribuire alla contrattilità dei miociti, attraverso

l'azione della protein-chinasi mitogeno-attivata. I sistemi che

promuovono il rilasciamento, attraverso la via Gα2 si oppongono

all'aumento intracelluare dell'AMP ciclico e attivano la

proteinchinasi A. Questi enzimi inattivano la miosin chinasi a catena

leggera. Al momento del travaglio, uno spostameno nel bilanciamento

di questi opposti sistemi determina la contrazione dei miociti.

Proteine

che attivano l'eccitabilità dei miociti

I miociti

mantengono un gradiente eletrochimico potenziale attraverso la

membrana cellulare, con interno negativo verso l'esterno,

attraverso l'attività della pompa di scambio

sodio.-potassio. Un componente di questa pompa è un canale del

potassio, che è calcio- e voltaggio-regolato e porta

all'efflusso di potassio, aumentando le differenze di potenziale

attraverso la membrana cellulare e rendendo meno facile la

depolarizzazione (vedi

Figura 4). Al momento

del travaglio i cambiamenti nella distribuzione e nella funzione di

questi canali abbassa l'intensità dello stimolo richiesto

per la depolarizzazione dei miociti e determina l'ingresso di

calcio, che porta alla contrazione. I recettori β2 e β3

simpaticomimetici aumentano l'apertura dei canali del potassio,

riducendo l'eccitabilità della cellula.

Proteine

che promuovono la connessione fra le cellule

Un

aspetto fondamentale dell'attività del miometrio al momento

del travaglio è lo sviluppo della sincronia. Infatti

l'attività contemporanea delle cellule del miometrio si

accompagna alle forti contrazioni che sono necessarie per

l'espulsione del feto. Altrettanto importanti sono i periodi di

rilasciamento, che permettono al sangue di raggiungere il feto

(durante la contrazione il sangue che giunge al feto diminuisce e

durante il rilasciamento aumenta). Man mano che ci si avvicina al

parto, aumenta la sincronizzazione dell'attività elettrica

dell'utero.

A livello

cellulare questa sincronia è realizzata dalla conduzione

elettrica attraverso la connessione delle miofibrille, che

trasmettono l'attività elettrica alle fibre muscolari

vicine.

I miociti

attivati producono prostaglandine, che agiscono in modo paracrino a

depolarizzare i miociti circostanti. Questo processo porta a un'onda

di attività, quanti più miociti sono reclutati nella

contrazione. Dopo la contrazione i miociti si rilasciano e divengono

refrattari a una successiva stimolazione.

Le

tipiche contrazioni uterine consistono di un lento aumento e di una

caduta di tensione della durata di un minuto.

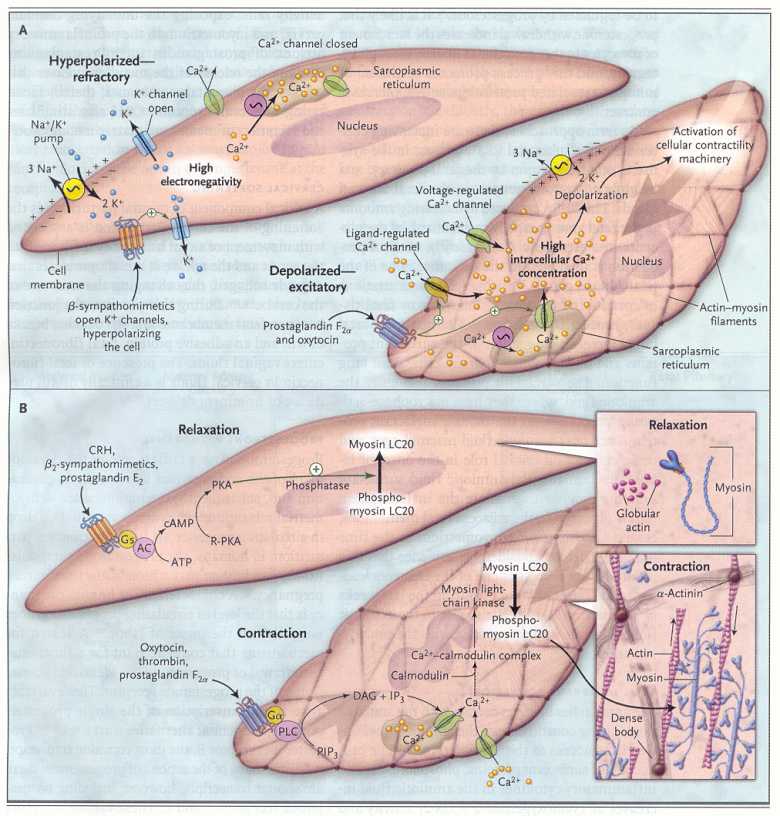

Figura

4. Rilasciamento e contrazione dei miociti dell'utero

Nel

quadro A, prima che inizi il travaglio, il miocita mantiene una

relativamente alta elettronegatività interna, che riduce la

facilità della depolarizzazione e della contrazione. Il

potenziale di membrana a riposo è determinato dalla pompa

sodio-potassio ATPase dipendente, che allontana dalla cellula 3 ioni

sodio ogni due ioni di potassio che entrano nella cellula. I canali

aperti del potassio, permettono al potassio di lasciare la cellula.

Al

momento del travaglio avviene la depolarizzazione, quando la

prostaglandina F2α e l'ossitocina si legano ai recettori della

superficie cellulare, promuovendo l'apertura dei canali del calcio.

L'attivazione di questi recettori promuove la liberazione degli

ioni calcio dai depositi presenti nel reticolo sarcoplasmico. Appena

il calcio entra nella cellula, la caduta della elettronegatività

promuove l'apertura di un gran numero dei canali del calcio,

producendo un rapido movimento di ioni calcio all'interno della

cellula e favorendo quindi la depolarizzazione.

Nel

quadro B, prima del parto, i miociti dell'utero sono mantenuti in

stato di rilasciamento da un insieme di fattori che aumentano l'AMP

ciclico (cAMP) intracellulare. L'aumento del cAMP attiva la

proteinchinasi A, che promuove l'attività della

fosfodiesterasi e la defosforilazione della miosina chinasi a catena

leggera. La defosforilazione della catena della miosina a catena

leggera è determinante per la contrazione dei miociti

dell'utero. Il rilasciamento è quindi promosso da processi

che tendono a mantenere l'actina in una forma globulare per

prevenire la formazione di fibrille di actina, necessarie per la

contrazione.

Al

momento del parto questi processi sono invertiti. All'interno dei

miociti l'actina acquista una forma fibrillare. Il calcio entra

nelle cellule depolarizzante e si combina con la calmodulina a

formare complessi che attivano la miosin chinasi a catena leggera,

che a sua volta fosforilizza la miosina a catena leggere. La

fosforilazione della miosina a catena leggera determina la comparsa

dell'attività dell'ATPasi, che promuove le scivolamento

della miosina sui filamenti di actina e i movimenti che costituiscono

la contrazione.

PKA

= protein chinasi A attiva catalitica

R-PKA

inattiva PKA

IP3

= inositoltrifosfato

PIP3

= fosfatidil-inositoltrifosfato

PLC

= fosfolipase C

DAG

= diacilglicerolo

Vuoi citare questo contributo?

G. Bartolozzi. IL PARTO (PARTE PRIMA).

Medico e Bambino pagine elettroniche 2007; 10(3)

https://www.medicoebambino.com/_crh_parto_miociti_contrazione_calcio_fetale