Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Gennaio 2006 - Volume IX - numero 1

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

ß-talassemia

(Parte

prima)

Membro

della commissione nazionale vaccini

Indirizzo

per corrispondenza:bartolozzi@unifi.it

La

ß-talassemia è una malattia, su base ereditaria, causata

da un difetto quantitativo nella produzione di emoglobina. In pratica

essa è causata da una diminuzione nella produzione di catene ß

dell'emoglobina, che colpisce gran parte degli organi e si associa

a un'elevata morbilità e letalità.

E'

diffusa in tutto il mondo e il nostro Paese, insieme alla Grecia, è

quello più gravemente colpito: si pensa che in Italia vi siano

circa 2 milioni di portatori della tara talassemica.

La

malattia, allo stato omozigote, venne riconosciuta a Chicago da

Cooley (di cui porta il nome) fra gli italiani emigrati negli Stati

Uniti. Una recente revisione (Rund D, Rachmilewitz E.

ß-talassemia. N Engl J Med 2005, 353:1135-46), completa e

aggiornatissima, offre l'occasione per tornare a parlare di questa

importante malattia.

La

talassemia è l'alterazione genetica più diffusa nel

mondo: il 4,84% della popolazione mondiale presenta una variante

dell'emoglobina, mentre 1.67% è eterozigote per la

ß-talassemia e la ß-talassemia, l'1,92% è

portatore dell'emoglobina S (drepanocitosi), lo 0,95%

dell'emoglobina E e lo 0,29% dell'emoglobina C. Da questo

consegue che un bambino che nasca con alterazioni dell'emoglobina,

compresi gli omozigoti e gli eterozigoti per ß-talassemia e la

ß-talassemia, corrisponde al 2,4 per 1000 nascite, di cui

l'1,96 ha falcizzazione (emoglobina S) e lo 0,44 ha una talassemia.

Alterazioni

molecolari e cellulari

La

ß-talassemia è causata da una delle oltre 200 mutazioni

puntiformi e raramente da una delezione. Poiché di essa fanno

parte molte alterazioni genetiche, che colpiscono in modo diverso la

sintesi delle catene globiniche , il quadro clinico della talassemia

è clinicamente molto eterogeneo. Tuttavia i soli fattori

genetici non sono sufficienti per spiegare l'evidente variabilità

clinica, per cui si ritiene che esistano altri fattori che agiscano a

carico di altri geni: la differenza fra genotipi e fenotipi è

particolarmente evidente nella talassemia intermedia e nella

talassemia con emoglobina E (si tratta di un'emoglobina, frequente

soprattutto in Tailandia, in cui nella ?-catena una lisana è

stata sostituita dall'acido glutammico in posizione 26).

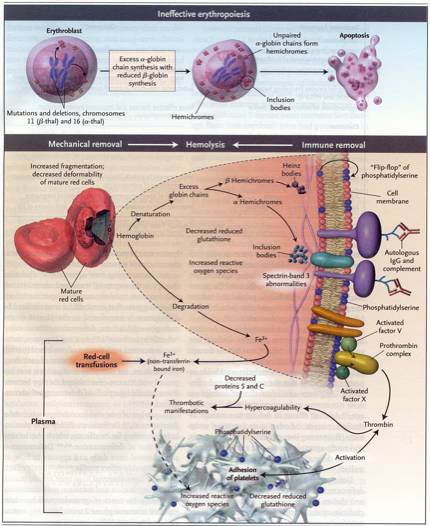

L'emolisi

e l'eritropoiesi inefficace causano ambedue l'anemia, presente

nella talassemia: questi due meccanismi patogenetici differiscono

come intensità nelle diverse forme di anemia.

Il

midollo osseo dei pazienti con talassemia contiene da 5 a 6 volte il

numero di eritroblasti che si trova nel midollo di soggetti sani,

mentre il numero delle cellule in apoptosi è 15 volte più

alto del normale negli eritroblasti appartenenti allo stadio

policromatofilo e ortocromatico. L'accelerata apoptosi, la causa

principale dell'eritropoiesi inefficace, è determinata dalla

presenza in eccesso di depositi di ?-catene negli eritroblasti.

L'accelerazione dell'apoptosi è associata a un aumento

dell'esposizione extracellulare alla fosfatidilserina, un

importante segnale per la rimozione della cellula da parte dei

macrofagi attivati, il cui numero è aumentato nel midollo

osseo dei talassemici (vedi figura

1).

(Rund

D, Rachmilewitz E, 2005).

L'ossidazione

dell'emoglobina alfa porta alla formazione di emicromi, il cui

tasso di formazione determina il tasso di emolisi. Poiché gli

emicromi di alfa catene si formano più facilmente di quelli di

catene beta o gamma, la betatalassemia è clinicamente molto

più grave della alfa-talassemia. Gli emicromi si legano e

modificano molti componenti della membrana del globulo rosso maturo.

Dopo la precipitazione degli emicromi e la disintegrazione dell'eme,

sono liberati composti contenenti ferro tossico, non legato alla

transferrina. Il ferro libero catalizza la formazione di comoposti di

ossigeno attivo. L'ossidazione da parte del ferro delle proteine

della membrana e la formazione di antigeni della senescenza del

globulo rosso, come la fosfatidilserina, rendono rigido e deformato

il globulo rosso talassemico, che si aggrega e viene rimosso

prematuramente. La fosfatidilserina è anche coinvolta

nell'attivazione del sistema della coagulazione.

Manifestazioni

cliniche e trattamento

Anemia

e terapia trasfusionale

Per

mantenere e migliorare la crescita e lo sviluppo del bambino è

necessario eseguire una terapia trasfusionale regolare per tenere i

livelli di emoglobina almeno al di sopra dei 9-10 g/dL: in tal modo

si riduce l'epatosplenomegalia, dovuta anche all'eritropoiesi

extramidollare, e le deformità ossee.

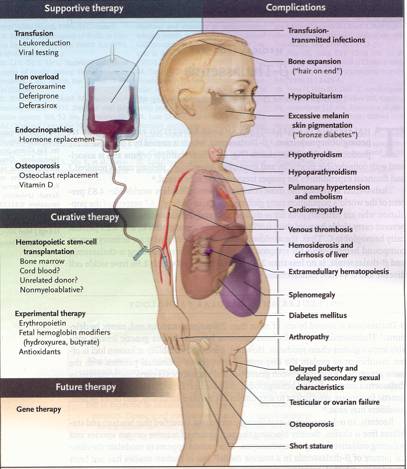

Endocrinopatie

e malattie ossee

Alterazioni

della crescita ed endocrinopatie, specialmente ipogonadismo, sono

aspetti comuni della talassemia (figura

2).

Le

manifestazioni dell'anemia cronica e quelle del carico di ferro

sono più comuni nei pazienti di età più avanzata

o in quelli nei quali la terapia chelante è stata

insufficiente. Il trattamento con ormone della crescita ha avuto un

risultato variabile. L'ipogonadismo ipogonadotropo determina

l'infertilità, ma può essere corretto con l'uso di

preparati ormonali nei soggetti di sesso maschile. Un piccolo numero

di soggetti di sesso femminile, inclusi quelli con talassemia major o

talassemia intermedia, sono capaci di entrare in stato di gravidanza,

sia spontaneamente (grazie a un'adeguata terapia chelante) sia con

l'applicazione di tecniche di riproduzione assistita. La gravidanza

in genere si svolge normalmente, se la funzione cardiaca è

buona.

Considerevoli

conseguenze nei pazienti più avanti con l'età sono

legate all'osteopenmia e all'osteoporosi, che spesso si

accompagnano a dolori ossei e a fratture. La loro patogenesi è

complessa e multifattoriale. L'espansione del midollo osseo, dovuta

all'eritropoiesi inefficace, alle alterazioni endocrine e alla

complicazioni, legate al trattamento, è un fattore importante

nella genesi della sofferenza dell'osso. Una vigorosa chelazione si

associa spesso a displasia ossea, associata a deferoxamina, tanto da

rallentare la velocità di crescita nei bambini: essa può

essere solo parzialmente reversibile.

Il

trattamento delle lesioni ossee richiede un accurato monitoraggio

della chelazione, una regolamentazione degli stili di vita (aumentato

introito di calcio, attività fisica e completa astensione dal

fumo), la terapia ormonale e la somministrazione di vitamina D. La

somministrazione di bifosfonati, inibitori degli osteoclasti,

determina una riduzione del riassorbimento dell'osso e può

meritare di essere provata, ma sono necessari ulteriori studi prima

che essa entri nell'uso routinario.

Sovraccarico

di ferro, patogenesi, valutazione e terapia

Il

sovraccarico di ferro è il principale responsabile della

letalità e della morbilità per talassemia. I depositi

di ferro avvengono nei visceri (principalmente nel cuore, nel fegato

e nelle ghiandole endocrine), determinando un danno tissutale e

infine una disfunzione e un'insufficienza d'organo (figura

2). Le conseguenze cardiache infine sono la causa principale di

morte. Vi contribuiscono il sovraccarico trasfusionale di ferro e

l'eccessivo assorbimento intestinale. E' infatti un paradosso che

continui un eccessivo assorbimento di ferro dall'intestino,

nonostante il forte aumento del ferro totale nell'organismo.

L'epcidina

è un piccolo peptide che inibisce l'assorbimento di ferro

nel tenue. I livelli di epcidina aumentano di regola quando i

depositi di ferro sono elevati. Ma i livelli di epcidina sono

inappropriatamente bassi nei pazienti con talassemia intermedia e in

quelli con talassemia major. E' probabile che la presenza di un

fattore umorale inibisca l'RNA messaggero dell'epcidina. Questi

rilievi suggeriscono che la somministrazione di epcidina o di agenti

che ne aumentino l'attività sarebbe utile per inibire

l'assorbimento del ferro.

(Rund

D, Rachmilewitz E, 2005).

L'anemia,

dovuta alla talassemia, può essere grave: essa si accompagna a

eritropoiesi inefficace, con espansione ossea ed ematopoiesi

extramidollare nel fegato, nella milza e in altre sedi (in sede

paravertebrale). La terapia con le trasfusioni, che rappresenta il

trattamento principale, porta a uno sviluppo normale e sopprime

l'eritropoiesi inefficace. Il carico di ferro deriva sia dalla

emosiderosi trasfusionale, che dall'eccessivo assorbimento di ferro

dall'intestino. Il ferro si deposita nel cuore, nel fegato, e nelle

ghiandole endocrine, determinando danni evidenti a carico di questi

organi, con variabile insufficienza ghiandolare. La più grave

conseguenza del carico di ferro si manifesta a carico del cuore, con

una forte cardio-tossicità, per la quale si rende necessaria

la chelazione. La talassemia può essere curata con il

trapianto di midollo osseo. Nel futuro saranno disponibili altre

terapia (modificatori dell'emoglobina fetale, antiossidanti,

terapia genica e altri trattamenti molecolari).

Misurazioni

accurate dei depositi di ferro sono essenziali per la valutazione e

la conduzione della terapia chelante. L'indicatore migliore è

la determinazione della ferritina: livelli di ferritina al di sotto

dei 2.500 ng/mL si associano a un miglioramento della sopravvivenza,

senza complicazioni cardiache. Ma è difficile raggiungere

questi livelli, quando vi sia una malattia del fegato. Tralasciando

la biopsia del fegato perché invasiva, oggi si preferisce la

misurazione dei depositi epatici di ferro con la tecnica della

susceptometria magnetica, che permette valutazioni addirittura

migliori del dosaggio del ferro nella biopsia. Ma per ora questa

tecnica viene eseguitaselo in 4

centri in

tutto il mondo.

Quadri | Tratto

talassemico | Talassemia

intermedia | Talassemia

major | Talassemia

emoglobina E |

Genetica | Una

mutazione su un gene della β-globina | I due

geni della β-globina presentano la mutazione della

talassemia, in almeno uno dei quali  lieve; una mutazione della

β-globina in combinazione con un eccesso di geni della α-globina

(piu'rara) | Due

geni di β-globina con una grave mutazione talassemica | Un

gene della β-globina con una mutazione talassemica (lieve o

grave) in combinazione con un gene della β-globina, recante la

mutazione puntiforme dell'emoglobina E |

Manifestazioni

cliniche | Nessuna

anemia o anemia lieve, con variabile microcitosi (MCV di 60 fL o

piÂ), non splenomegalia, non alterazioni ossee | Anemia

da lieve a moderata; relativa indipendenza dalle trasfusioni:

splenomegalia e deformita' ossee; grado variabile di sovraccarico

di ferro, dipendente dalla gravita' dell'anemia e dalla richiesta

di trasfusioni | Grave

anemia, richiedente regolari trasfusioni fin dall'infanzia;

splenomegalia e malattia ossea, dipendente dall'efficacia delle

trasfusioni; grave sovraccarico di ferro | Anemia

lieve o grave; relativa dipendenza dalle trasfusioni;

splenomegalia e deformita' ossee; vario grado di sovraccarico di

ferro, dipendente dalla gravita' dell'anemia e dalla richiesta di

trasfusioni |

Gravita' | Asintomatico | Da

forme asintomatiche a forme gravemente sintomatiche | Richiesta

di cure di sostegno per tutta la vita | Da

forme asintomatiche a forme gravemente sintomatiche |

Miglioramento

dei fattori genetici | Presenza

anche di α-talassemia | Presenza

anche di α-talassemia; elevata quantita' di HbF. | Presenza

anche di α-talassemia; elevazione della HbF | Lieve

mutazione β-talassemica; insieme ad α-talassemia; elevazione

della HbF |

Aggravamento

dei fattori genetici | Eccesso

di geni della α-globina | Eccesso

di geni di α-globina (5 o piu') | Non

conosciuto | Mutazione

grave β-talassemica |

Purtroppo

la valutazione dei depositi cardiaci di ferro non può essere

fatta solo sulla base della concentrazione di ferro nel fegato, dei

livelli di ferritina o di ambedue. La valutazione dei depositi di

ferro nel cuore è particolarmente difficile: è in

studio una modificazione della risonanza magnetica.

A parte i

danni legati ai depositi di ferro nei tessuti, il ferro stesso è

altamente tossico perché non è legato alla

transferrina, perché è stata superata la sua capacità

legante. Il ferro libero catalizza la formazione di composti

dell'ossigeno. Una frazione labile di ferro nel plasma può

essere misurata direttamente e fornire utili indicazioni per il

trattamento.

La

terapia chelante raddoppia le aspettative di vita dei pazienti con

talassemia major. La desferoxamina è il chelante più

usato; tuttavia essa ha diversi inconvenienti:

- Necessita della via parenterale (dolorosa e perciò con bassa compliance)

- Presenta effetti collaterali

- È costosa

IlDeferiprone, un chelante da somministrare per bocca, dopo

un'iniziale indecisione, è oggi considerato sicuro ed

efficace. Mentre, come effetti collaterali, non ha conseguenze sul

fegato, esso determina artralgia, nausea e altri sintomi

gastro-intestinali. Determina inoltre fluttuazione nei livelli degli

enzimi epatici, leucopenia e raramente agranulocitosi e deficienza di

zinco. Il deferiporone d'altra parte ha dei vantaggii sulla

deferoxamina:

- Penetra nella cellula attraverso la membrana

- Chela i composti tossici intracellulari dell'ossigeno

- Aumenta i livelli di emoglobina

- Riduce di conseguenza le richieste di trasfusioneÈ più efficace della deferoxamnina nella rimozione del ferro miocardico.

Nuovi

incoraggianti prospettive si ricavano dall'uso contemporaneo di

deferoxamina e di deferiprone: il ferro intracellulare, chelato dal

deferiprone, passa nel plasma dove è presente un ancora più

forte chelante, la deferoxamina, per cui viene eliminata con le urine

una maggiore quantità di ferro.

Altri

chelanti e altre tecniche di dosaggio del ferro intracellulare sono

in preparazione.

Trattamento | Esito |

Trasfusione

-definizione di limite al di sopra del quale  necessaria una

trasfusione (9-10 g/dL invece di 10-12). -uso di tecnica per

l'allontanamento dei globuli bianchi -ricerca dei virus nel

sangue da trasfondere (HBV, HCV, HIUV, HTLV-1) -impianto di un

dispositivo per l'accesso venoso | -minor

sovraccarico di ferro e di allo-immunizzazione -minori reazioni

febbrili non emolitiche da trasfusione, minor trasmissione di

citomegalovirus, minore allo-immunizzazione -sostanziale

riduzione delle infezioni trasmesse con la trasfusione

-trattamento pi efficace e migliore comfort e accettazione da

parte del paziente |

Chelazione

-ricerca della dose di deferoxamina -sviluppo di chelanti orali e

di terapia combinata di chelazione- | -minori

effetti collaterali (sordita', displasia ossea) -migliori

accettabilita' ed efficacia |

Sostegno

endocrino -somministrazione di ormoni di sostituzione

(sessuali, tiroidei, e della crescita) -somministrazione di

sostanze atte alla fertilitË -somministrazione di inibitori

degli osteoclasti | -miglioramento

nella crescita, sviluppo e maturazione sessuale; prevenzione

dellìosteoporosi -induzione della spermatogenesi;

raggiungimento della gravidanza -miglioramento della osteopenia,

osteoporosi e della qualitË della vita |

Vuoi citare questo contributo?