Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.

Novembre 2005 - Volume VIII - numero 9

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

L'aderenza

alla prescrizione dei farmaci

(la

compliance)

Indirizzo

per la corrispondenza: bartolozzi@unifi.it

L'aderenza

alle prescrizioni farmaceutiche, comunemente indicata con il nome dicompliance, viene in generale definita come la tendenza di

un paziente ad assumere i farmaci, secondo la prescrizione del medico

curante.

Il

termine “aderenza” è preferibile a quello importato di

“compliance”, perché quest'ultimo suggerisce che il

paziente segue passivamente gli ordine del medico e che il piano di

trattamento non è basato su una “alleanza terapeutica” o

su una specie di contratto fra paziente (o famiglia del paziente) e

medico. Tuttavia, a ben pensare, ambedue i termini sono imperfetti:

applicando questi termini a pazienti che non consumano i farmaci

prescritti nei tempi indicati e per il periodo di tempo previsto, noi

medici stigmatizziamo questi soggetti nelle loro relazioni future con

altri medici. E' evidente che indipendentemente dalla parola con la

quale si indica questa situazione, il beneficio completo della

maggioranza dei farmaci efficaci, a disposizione della medicina,

dipende soltanto dal comportamento del paziente nel seguire, in modo

ragionevolmente corretto, il regime terapeutico prescritto.

La

percentuale di aderenza di un singolo paziente viene usualmente

considerata come la percentuale di dosi prescritte, effettivamente

assunte dal paziente in un determinato periodo di tempo. Alcuni

studiosi hanno ulteriormente definito l'aderenza, includendo i dati

sulla dose assunta (in rapporto al numero delle preparazioni del

farmaco per ogni giorno) e sui tempi di assunzione delle dosi (per

esempio quante compresse sono state ingerite nel periodo di tempo

prescritto). Ovviamente l'aderenza è maggiore nei pazienti

che presentino una condizione acuta, in confronto a quelli che

soffrono di una situazione cronica; la persistenza dell'aderenza è

infatti particolarmente bassa nei soggetti con malattie croniche,

soprattutto quanto il trattamento si prolunghi al di là dei

primi sei mesi di cura.

Riferendosi

ai soli pazienti adulti, le percentuali medie di aderenza nelle prove

cliniche possono essere particolarmente alte, ma quando si tratti

soltanto di forme croniche, la percentuale di aderenza si situa

soltanto fra il 43 e il 78%. Non esistono percentuali di aderenza

standard da considerare adeguate: alcune prove considerano come

accettabili percentuali superiori all'80%, mentre altri ricercatori

considerano indispensabile un'aderenza superiore al 95%,

particolarmente fra pazienti in condizioni generali gravi, come le

infezioni da HIV. Talvolta può capitare anche che il paziente

assuma una dose superiore a quella prescritta dal Medico: anche in

questo caso si parla di non aderenza.

La

capacità del medico di riconoscere la non-aderenza è

scarsa; d'altra parte gli interventi per migliorarla, spesso

complessi e costosi, hanno portato a risultati discordanti.

Negli

Stati Uniti di tutte le ammissioni in ospedale di soggetti adulti,

dal 33 al 69% sono dovute alla scarsa aderenza alle prescrizioni, con

un costo complessivo di 100 miliardi di dollari

ogni

anno. I partecipanti alle prove cliniche, che non seguono le

prescrizioni di farmaco o del placebo, hanno una prognosi peggiore

dei rispettivi gruppi, che seguono le regole: la stretta aderenza al

regime di cura o al placebo, d'altra parte, conferisce una migliore

prognosi e complessivamente rappresenta un punto essenziale delle

prove cliniche.

Misure

di aderenza

I metodi

per misurare l'aderenza possono essere diretti o indiretti. Ogni

metodo ha dei vantaggi e degli svantaggi: nessun metodo può

essere considerato come ottimale.

Come

esempi di metodi diretti vanni ricordati:

- La terapia direttamente osservata (DOT), ormai di uso frequente nel trattamento della tubercolosi;

- La misurazione della concentrazione del farmaco o di un suo metabolita nel sangue o nelle urine;

- La dimostrazione o il dosaggio nel sangue di un indicatore biologico, aggiunto durante la preparazione del farmaco.

Tutti

questi metodi sono costosi.

Imetodi indiretti che misurano l'aderenza sono numerosi:

- Chiedere al paziente se egli ha preso i farmaci prescritti

- Valutare le risposte cliniche

- Raccogliere i questionari del paziente;

- Usare monitor elettronici;

- Misurare gli indicatori fisiologici;

- In caso di bambini chiedere l'aiuto della persona che si prende cura del piccolo, sia essa infermiera o insegnante;

- Contare le compresse

Si tratta

di metodi facili da usare.

Epidemiologia

I metodi

che calcolano l'assunzione di farmaci elettronicamente hanno

fornito informazioni molto dettagliate sui tipi di comportamento. La

principale deviazione nel prendere i farmaci riguarda l'omissione

delle dosi e il ritardo dei tempi di assunzione (vedi

tabella n.1). I pazienti comunemente migliorano il proprio

comportamento riguardo all'assunzione di farmaci nei 5 giorni

precedenti e successivi all'appuntamento con il medico, in

confronti ai 30 giorni dopo, secondo un fenomeno conosciuto sotto il

nome di “aderenza camice bianco”.

Studi con

monitor elettronici hanno messo in evidenza 6 diversi modi di

prendere i farmaci da parte di ammalati cronici:

- Un sesto dei pazienti è strettamente aderente al regime prescritto;

- Un sesto prende quasi tutte le dosi, ma irregolarmente

- Un sesto tralascia una dose per un giorno e ha qualche irregolarità nel rispetto dei tempi;

- Un sesto non prende il farmaco 3 o 4 volte in un anno, con omissione occasionale delle dosi;

- Un sesto non prende il farmaco una volta al mese o più spesso con frequenti omissioni delle dosi;

- Un sesto prende poche o nessuna dose, mentre dà l'impressione di una buona aderenza.

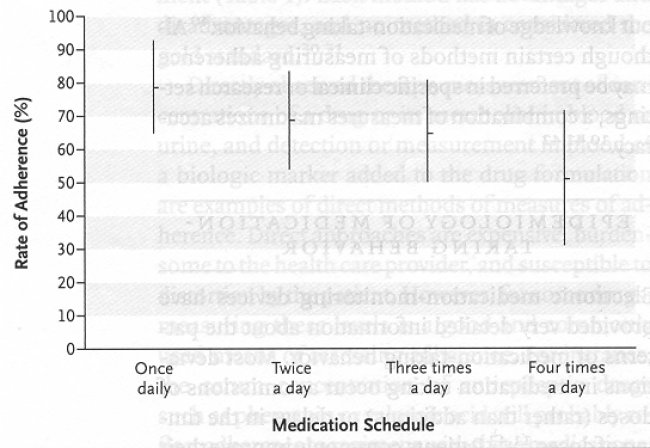

L'aderenza

è risultata inversamente proporzionale al numero delle

dosi (vedi figura

n.1):i pazienti che debbono prendere il farmaco 4 volte al giorno

hanno un'aderenza media di circa il 50%.

Figura

1 – Aderenza al farmaco, secondo il numero delle dosi (Claxton AJ

et al., 2001). Le linee verticali rappresentano 1 DS.

Come

identificare una scarsa aderenza

Gli

indicatori di una scarsa aderenza a un regime terapeutico sono

un'utile risorsa per il medico allo scopo di aiutarlo a

identificare i soggetti che hanno necessità di un intervento

per migliorare l'aderenza. Nella

tabella n. 2 sono riportati i principali predittori della scarsa

aderenza. La razza, il sesso e lo stato socioeconomico non sono

sempre associati con i livelli di aderenza. Quando siano presenti i

fattori di rischio riportati nella

tabella n. 2, il medico deve porre particolare attenzione,

soprattutto quando le condizioni del paziente non rispondano alla

terapia.

Il

miglior modo, il più semplice e il più pratico per

conoscere la verità, è di rivolgersi ai genitori del

bambino o al paziente con queste parole: “io so quanto sia

difficile prendere tutte le medicine regolarmente. Quante volte avete

vi siate dimenticato di somministrarle o di prenderle ?”.

Le

barriere dell'aderenza

I comuni

limiti dell'aderenza sono sotto il controllo del paziente, per

questo è necessario richiamare l'attenzione del paziente su

di loro per migliorare l'aderenza.

Secondo

quanto affermato dai pazienti, le ragioni della scarsa aderenza sono:

- Me ne ero dimenticato (30%)

- Avevo altre priorità (16%)

- Ho deciso di saltare quella dose (11%)

- Mancano le informazioni (9%)

- Per fattori emotivi (7%)

- Il 27% degli indagati non fornisce un motivo della scarsa aderenza

D'altra

parte i medici contribuiscono alla scarsa aderenza prescrivendo

regimi complessi, non spiegando adeguatamente i benefici e gli

effetti collaterali del medicamento, non prendendo in considerazione

lo stile di vita della famiglia e del paziente e avendo scarsa

relazione e confidenza con la famiglia e con il paziente.

Presenza

di problemi psicologici, particolarmente depressione |

Presenza

di disturbi cognitivi |

Trattamento

di malattie asintomatiche |

Inadeguato

controllo a distanza o inadeguata pianificazione del trattamento |

Effetti

collaterali del farmaco |

Mancanza

di convincimento da parte del paziente sui benefici del

trattamento |

Mancanza

di conoscenze sulla malattia da parte del paziente |

Scarsa

relazione fra medico e paziente |

Presenza

di barriere per il trattamento |

Appuntamenti

mancati |

Complessità

del trattamento |

Eventuale

pagamento o copagamento del medicamento |

Interventi

I metodi

che possono essere usati per migliorare l'aderenza possono essere

raggruppati in 4 categorie:

- L'educazione del paziente

- Il miglioramento dello schema di trattamento

- L'aumento delle ore nelle quali il medico è a disposizione del paziente

- Il miglioramento della comunicazione fra medico e paziente.

Non vi è

dubbio che gli interventi educativi/informativi sulla famiglia e sul

paziente possono avere un effetto favorevole sull'aderenza alla

prescrizione.

Il

miglioramento dello schema di trattamento si basa sull'uso di

contenitori di compresse, suddividi in box, nei quali suddividere i

farmaci a seconda dell'ora di somministrazione; il miglioramento

prevede inoltre l'uso di farmaci a lento assorbimento, che riducono

la somministrazione di più dosi nell'arco delle 24 ore.

Ritardare

l'appuntamento con una famiglia o con un paziente può avere

come conseguenza diretta quella di una sospensione o di un

diradamento della somministrazione di un farmaco, in attesa della

visita. D'altra parte l'aumento della comunicazione fra paziente

e medico è la chiave di un'efficace strategia nel potenziare

la capacità del paziente e della famiglia nel seguire il

regime terapeutico.

Poiché

molti fattori contribuiscono alla bassa aderenza ai farmaci, per

risolvere il problema è necessario un avvicinamento

multifattoriale, perché l'impiego di una sola strategia può

non essere sufficiente per tutti i pazienti (vedi

tabella n. 3).

Identificazione

della scarsa aderenza:

-

guardare gli indicatori della bassa aderenza: rimando degli

appuntamenti, mancanza di risposta ai farmaci, mancanza di

confezioni

-

interrogare sulle barriere alla aderenza, senza essere invasivi |

Sottolineare

il valore del regime e gli effetti dell'aderenza |

Elicitare

l'amor proprio del paziente e della famiglia sulla capacità

di seguire il regime e, se necessario, incaricare

qualcuno

nella famiglia di promuovere l'aderenza |

Fornire

semplici e chiare istruzioni e semplificare il regime per quanto

è possibile |

Incoraggiare

l'uso di un sistema (box giornaliero) per prendere il

medicamento |

Ascoltare

al paziente e adattare il regime in accordo alle necessità

del paziente |

Ottenere

l'aiuto di tutti i membri della famiglia e degli amici |

Ricordare

il comportamento e i risultati desiderabili, quando sia

necessario |

Utilizzare

medicamenti “forgiving” (cioè farmaci la cui efficacia

non risente dell'uso di dosi ritardate o saltate),

quando

l'aderenza appaia difficile:

-

farmaci con un'emivita lunga

-

farmaci deposito o a lento assorbimento

-

farmaci transdermici |

Malattie

nel bambino

Chi ha

visto le difficoltà che si incontrano nella somministrazione

dei farmaci a un bambino, comprende facilmente le difficoltà

di seguire le prescrizioni del pediatra. Ma anche in questo caso il

medico può aumentare l'aderenza sottolineando l'importanza

del regime prescrittivo, rendendo il regime il più semplice

possibile e adattando il regime allo stile di vita del bambino e

della famiglia.

Per

ottenere una completa aderenza nei pazienti pediatrici, è

necessario con soltanto avere la cooperazione del bambino, ma anche

dei genitori e di tutti i componenti la famiglia. Le percentuali di

aderenza dei bambini con malattia cronica sono simili a quelle degli

adulti con malattia cronica: intorno al 50% con una riduzione

dell'aderenza con il passare del tempo.

Molti

interventi migliorano l'aderenza nei pazienti pediatrici, ma hanno

spesso un successo limitato. L'intervento più comune è

quello del rinforzo, che interessa l'aderenza alle motivazioni,

fornendo, ad esempio come viene utilizzato negli Stati Uniti, dei

“bonus” , che possono essere usati per ottenere privilegi,

accedere a particolari attività, od altro.

L'uso

di preparazioni più palatabili di quelle inizialmente

prescritte, possono avere un certo successo; come possono tornare

utili l'interessamento dei membri della famiglia, della scuola e

delle altre componenti sociali, al fine di massimizzare la capacità

del bambino di aderire al regime prescrittivo.

Vuoi citare questo contributo?