Dicembre 2004 - Volume VII - numero 11

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

Emofilia

A e B

1°

parte

Le

emofilie sono malattie ereditarie nelle quali viene a mancare uno dei

fattori della coagulazione: le più conosciute sono la emofilia

e la emofilia B, anche se la malattia di Willebrand è la più

frequente. I notevoli miglioramenti nella diagnosi e soprattutto lo

sviluppo di trattamenti sicuri ed efficaci, hanno permesso che i

soggetti che ne siano affetti, possano condurre una vita normale.

Rimangono da risolvere ancora problemi di grande importanza, come la

comparsa di complicazioni, particolarmente lo sviluppo di anticorpi

verso il fattore impiegato, che pertanto diviene inefficace, o la

comparsa di infezioni, trasmesse dal sangue o dai suoi derivati. Il

seminario di Bolton-Maggs PHB e Pasi KJ ci offre un aggiornamento

interessante e completo (Haemophilias A and B, Lancet 2003,

361:1801-09).

Le

emofilie sono malattie ereditarie della coagulazione caratterizzate

dalla bassa concentrazione di specifici fattori della coagulazione.

Le forme più conosciute sono quelle dovute a mancanza del

fattore VIII (emofilia A) e del fattore IX (emofilia

B), ambedue dovute ad alterazioni geniche X-legate. La mancanza

del fattore XI (originariamente chiamata emofilia C) è meno

comune e in molti casi si accompagna ad alterazioni lievi della

coagulazione, ereditate come carattere autosomico recessivo,

particolarmente comune negli ebrei Ashkenazi.

Tuttavia

la più comune malattia ereditaria è la malattia di von

Willebrand, dovuta a un'alterazione quantitiva e qualitativa del

fattore di von Willebrand, presente in quasi l'1% della

popolazione in generale. Questa malattia è generalmente lieve,

ma può rappresentare un'importante causa di menorragia nelle

famiglie colpite. Va sottolineato il fatto che la diagnosi di questa

affezione non è affatto esclusa dal reperto di normali esami

della coagulazione.

Deficienze

congenite di altri fattori della coagulazione sono molto rare: si

tratta di condizioni autosomico recessive, più frequenti nelle

comunità nelle quali sia comune la consanguineità.

L'emofilia

A e B sono clinicamente indistinguibili l'una dall'altra. La

diagnosi e quindi il riconoscimento dell'una o dell'altra vanno

confermati con la ricerca del fattore specifico. La tendenza al

sanguinamento è in relazione alla concentrazione del fattore

ed è classificata come lieve, moderata e grave (vedi

tabella 1). Questa classificazione valuta il rischio di

sanguinamento, indica il trattamento migliore e predice l'evoluzione.

Mentre la maggioranza dei pazienti con le forme gravi di emofilia

necessita di un trattamento regolare di sostituzione, pochi di loro

sanguinano spontaneamente e necessitano quindi di un trattamento

occasionale. Va ricordato che l'eredità anche di geni

trombofilici può modificare l'espressione clinica

dell'affezione.

I difetti

congeniti dei fattori della coagulazione che richiedano un

trattamento specialistico sono rari (vedi

tabella 2). Nel Regno Unito vi sono circa 5.000 soggetti con

emofilia A; la prevalenza dell'emofilia B è circa un quinto

di quella dell'emofilia A. A livello mondiale viene calcolato che

vi siano mezzo milione di persone con emofilia A, con una prevalenza

fra 105 e 160 per milione di popolazione maschile.

Fisiopatologia

Il

fattore VIII è una glicoproteina plasmatica complessa di 2.351

aminoacidi, sintetizzata principalmente dagli epatociti, sebbene il

rene, le cellule sinusoidale endoteliali e i tessuti linfatici

possano sintetizzarla in minima quantità. Si tratta di uno dei

più grandi e meno stabili fattori della coagulazione,

circolanti nel plasma in un complesso non covalente con il fattore di

von Willebrand. Il fattore VIII ha un'emivita di 12 ore negli

adulti e un po' meno nei bambini. Il fattore di von Willebrand

protegge il fattore VIII dalla degradazione proteolitica prematura e

lo concentra a livello della lesione vascolare.

Il

fattore IX è una proteasi sierica di 415 aminoacidi,

sintetizzata a livello del fegato: esso è la più grande

proteina K-dipendente. La vitamina K è necessaria per

permettere la gamma carbossilazione terminale dei residui di acido

glutammico per formare i domini Gla, che sono essenziali per il

normale funzionamento e quindi per l'attività biolologica.

La concentrazione plasmatica del fattore IX è circa 50 volte

quella del fattore VIII; il fattor IX ha una metà vita di

circa 24 ore.

Concentrazioni

del fattore VIII e IX | Classificazione | Clinica |

<0,01

UI/mL (<1% del normale) | Grave | Sanguinamenti

spontanei delle articolazioni e dei muscoli; sanguinamenti dopo

traumi, incidenti e interventi chirurgici. |

0,01-0,05

UI/mL (1-5% del normale) | Moderate | Sanguinamenti

nelle articolazioni e nei muscoli in seguito a minimi traumi;

eccessivi sanguinamenti dopo interventi chirurgici ed estrazioni

dentarie |

>0,05-0,4

UI/mL (5-40% del normale) | Lieve | Non

avvengono sanguinamenti spontanei, sanguinamenti dopo interventi

chirurgici, estrazioni dentarie e incidenti. |

Tabella

2 – Prevalenza delle mancanza di fattori rari della coagulazione in

confronto a quella della emofilia A e B

Mancanza

del fattore | Prevalenza

stimata della deficienza grave (x 106)* | Gene

sui cromosomi |

Fattore

VIII o fattore IX | 133

nel 106maschi** | X |

Fibrinogeno | 1 | 4 |

Protrombina | 0.5 | 11 |

Fattore

V | 1 | 1 |

Combinato

V e VIII | 1 | 18 |

Fattore

VII | 2 | 13 |

Fattore

X | 10 | 13 |

Fattore

XI | 1*** | 4 |

Fattore

XIII | 0.5 | 6

(subunità A)

1

(subunità B) |

*Concentrazione

del fattore <10% del normale.

**Dati

combinati dei fattori VIII e IX con tutte le gravità.

***Particolarmente

negli Ebrei Ashkenazi, fra i quali la stima della prevalenza della

mancanza grave è di 1 su 190 e l'8,1% della popolazione è

eterozigote.

L'emostasi

e il ruolo dei fattori VIII e IX

Il

sanguinamento avviene nell'emofilia a causa dell'insufficienza

dell'emostasi secondaria. L'emostasi primaria, la formazione del

tappo piastrinico avvengono normalmente, ma la stabilizzazione del

tappo di fibrina è difettoso per l'inadeguata quantità

di trombina prodotta.

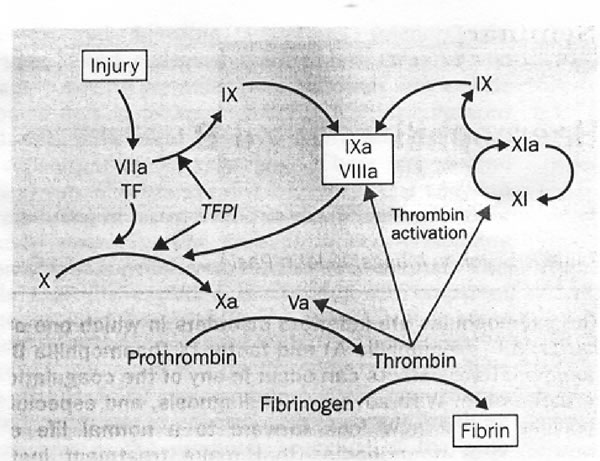

Sebbene

la classica ipotesi della cascata della coagulazione proponga due vie

separate, i fattori VIII e IX rappresentano il punto centrale del

processo di coagulazione e per l'adeguata produzione della trombina

(Vedi

figura 1).

Dopo la

lesione, l'attivazione del complesso del fattore tissutale e del

fattore VII media la produzione del fattore Xa. Questa produzione

deve essere amplificata dal fattore VIII e IX che permettono alla

coagulazione di progredire verso il completamento. E' evidente che

in assenza del fattore VIII e IX, l'amplificazione e la generazione

consolidata del fattore Xa è insufficiente per mantenere

l'emostasi.

La

coagulazione inizia quando il danno del tessuto espone il fattore

tissutale (TF). Il fattore VII si lega al fattore cellulare; il

complesso attiva direttamente il fattore X a Xa e parte del fattore

IX a fattore IXa. In presenza del fattore Xa, l'inibitore del

fattore tissutale (TPFI) inibisce l'ulteriore produzione del

fattore Xa e IXa. Dopo questa inibizione la quantità di

fattore Xa prodotta non basta a mantenere la coagulazione.

L'ulteriore produzione di fattore Xa per permettere all'emostasi

di completarsi, può derivare solo dal fattore VIII-IX. Viene

così formata sufficiente trombina per attivare il fattore

VIIIa e insieme il fattore IXa, che attivano ulteriori quantità

di fattore X. Un aumento dell'attivazione del fattore del IX

avviene attraverso la via del fattore XI.

Genetica

molecolare dell'emofilia

I geni

del fattore IX e VIII sono stati clonati trispettivamente nel 1982 e

nel 1984. Questa clonazione è stata determinante per la

produzione dei concentrati di fattori della coagulazione

ricombinanti, per uso terapeutico, per la generazione di animali

knockout da usare come modelli di emofilia e infine per la produzione

di proteine di tipo normale e di mutanti per l'analisi del rapporto

funzione/struttura delle proteine.

Emofilia

B: mutazioni del fattore IX

Il

fattore IX contiene 8 esoni e misura 33,5 kb. Esso si trova sul

braccio lungo del cromosoma X, all'Xq27. Il gene del fattore IX è

molto più piccolo e meno complesso del gene del fattore VIII.

Sono

state riscontrate più di 2.100 mutazioni del gene del fattore

IX: esse sono state descritte in tutte le regioni del gene; nella

maggioranza dei casi si tratta di mutazioni puntiformi, spesso (2/3)

di tipo missense. Circa il 20-30% dei casi di emofilia B è

dovuto a un piccolo numero di mutazioni “founder”. Circa il 7%

sono piccole aggiunte o delezioni e il 3% è rappresentato da

mutazioni grossolane o da riarrangiamenti complessi. La sostituzione

nella regione promotrice del fattore IX classicamente risulta nel

raro fenotipo fattore IX Leiden.

Emofilia

A: mutazioni del gene del fattore VIII

Il

gene del fattore VIII è formato da 186 kb, consiste di 26

esoni e si ritrova sul braccio lungo del cromosoma X a Xqw28. Esso ha

all'interno dell'introne 22, due geni addizionali (F8A ed F8B).

Due copie del fene F8A si ritrovano al di fuori del gene del fattore

VIII (400 kb telomerica). La funzione di questi due geni addizionali

non è conosciuta.

Il più

comune difetto genetico nell'emofilia A, che colpisce il r45% dei

soggetti con malattia grave, ha una larga inversione e traslocazione

degli esoni 1-22 (insieme con gli introni). A parte questa mutazione

le altre sono quasi sempre delle mutazioni puntiformi (circa 85%

mis-sense e il 15% non-sense), di cui il 5% sono grandi o piccole

delezioni o inserzioni.

Rischio

di comparsa degli inibitori e difetto molecolare

Il

rischio di comparsa degli inibitori è associato al tipo di

mutazione presente. Nella emofilia A i pazienti con mutazione che

tronca in modo grave o previene la produzione del fattore VIII

(inversione dell'introne 22, grandi delezioni, mutazioni non-sense)

hanno una frequenza più elevata (circa il 35%) dello sviluppo

di inibitori di quelli che hanno una mutazione mis-sense o piccole

delezioni (circa il 5%), nelle quali una piccola quantità

della proteina può essere prodotta.

Nella

emofilia B i pazienti con delezione del gene o con riarrangiamenti

hanno un rischio di sviluppare inibitori di circa il 50%, mentre per

mutazioni “frameshift”, stop prematuri o mutazioni “splice-site”

il rischio è di circa il 20%. Per quelli che hanno mutazioni

mis-sense il rischio è quasi uguale a zero.

Diagnosi

L'emofilia

viene diagnosticata:

- In base alla storia familiare (che manca in un terzo degli emofilici)

- O in base alla presenza di un'emorragia.

La

maggior parte dei bambini nasce senza complicazioni in seguito a un

parto vaginale. La stima dell'emorragia intracranica nel periodo

neonatale è fra l'1 e il 4%: questa complicazione è

più facile entro la prima settimana di vita. L'emorragia è

particolarmente a rischio quando si usi il vacuum extractor. Quando

la storia della famiglia fa prevedere la possibilità della

nascita di un bambino ammalato di emofilia, è essenziale una

buona comunicazione fra l'ostetrico, il pediatra e l'ematologo.

La maggioranza dei bambini è senza sintomi finchè non

comincino a gattonare o a camminare.

Il punto

essenziale dell'emofilia grave è la comparsa spontanea di

sanguinamenti nelle articolazioni e nei muscoli, che portano alla

comparsa di dolore e di lesioni distruttive se non adeguatamente

trattati. La maggioranza dei bambini con grave emofilia presenta il

suo primo sanguinamento in un'articolazione dall'età di 4

anni in poi, ma sanguinamenti in altre sedi sono già presenti

prima di questa età. I lattanti colpiti sanguinano facilmente

e il sospetto di una lesione non accidentale può sorgere nel

trattare precocemente una lesione traumatica.

L'emofilia

moderata viene diagnosticata nella maggioranza dei casi dopo l'età

di 5 anni, anche se a volte questa emofilia viene diagnosticata più

tardi nella vita dopo un trauma o un intervento chirurgico.

Va

ricordato che la concentrazione di fattore VIII non cambia in modo

significativo con l'età nella emofilia A.

La

deficienza del fattore VIIIC, dovuta all'emofilia A deve essere

distinta dalla malattia di von Willebrand dosando il fattore von

Willebrand. La storia familiare (con la trasmissione autosomica) e i

sintomi della emorragia (menorragia, facile comparsa di ematomi ed

epistassi) aiutano nella diagnosi differenziale. La maggior parte dei

casi di malattia di von Willebrand sono lievi; emartri e

sanguinamenti muscolari insorgono soltanto nella forma grave tipo 3

(molto rara) nella quale il fattore di von Willebrand è

assente e la concentrazione di fattore VIIIC è molto bassa. Ci

sono molti sottotipi di malattia di von Willebrand, incluso uno

dovuto alla difettosa unione del fattore VIIIC al fattore di von

Willebrand (variante Normandy). La quantità di fattore di von

Willebrand è normale in questi casi, ma è la

combinazione con il fattore VIII che è anormale. Questa

diagnosi deve essere esclusa nelle famiglie con apparente emofilia A

lieve o moderata, specialmente se alcune donne della famiglia hanno

una concentrazione bassa di fattore VIIIC.

Il

dosaggio del fattore IX conferma la diagnosi di emofilia B. La

concentrazione del fattore IXC non cambia significativamente con

l'età nei soggetti colpiti, eccetto per quelli con mutazione

nella sequenza del gene (fattore IX Leiden), nella quale la

concentrazione aumenta con le modificazioni ormonali alla pubertà.

La grave emofilia B diviene lieve e i pazienti con emofilia B lieve

possono sviluppare una normale concentrazione di fattore IXC.

L'identificazione di queste famiglie è importante perché

la prognosi è migliore.

Le

emofilie A e B sono malattie legate al sesso; poiché la

concentrazione media del fattore nei portatori è circa la metà

del normale, una buona parte delle donne portatrici ha basse

concentrazione dei fattori VIII C e IXC, che possono predisporre a un

eccesso di emorragie. La concentrazione dei fattori deve essere

misurata nelle ragazze e nelle donne che sono delle sicure o delle

possibili portatrici. La concentrazione del fattore VIIIC deve essere

misurata più di una volta, perché la concentrazione può

aumentare sotto stress, essendo il fattore VIII una proteina della

fase acuta. Anche concentrazioni normali, riscontrate più

volte non escludono uno stato di portatore, che può essere

determinato con sicurezza solo dall'identificazione della

mutazione. Questa prova genetica può essere eseguita soltanto

quando la ragazza abbia raggiunto l'età per consentirlo (fra

12 e 16 anni).

Raramente

le donne hanno una grave emofilia: questa può verificarsi

quando:

- C'è un estrema lionizzazione

- Nella sindrome di Turner

- Quando ambedue i genitori siano portatore del gene patologico (padre con emofilia e madre portatrice)

Quando in

una famiglia venga posta la diagnosi di emofilia, il clinico deve

raccogliere un'accurata storia familiare e deve costruire un

accurato pedigree.

Vuoi citare questo contributo?