Ottobre 2009 - Volume XII - numero 8

M&B Pagine Elettroniche

Contributi Originali - Casi contributivi

L’importanza

dell’ecografia addominale nella diagnosi di invaginazione

intestinale

UO

di Pediatria, Ospedale Madonna Delle Grazie, Matera

Indirizzo

per corrispondenza: madda_bone@yahoo.it

The

importance of abdominal ecography in diagnosing intussusception

Key

Words

Intussusception,

Case report, Sonographic diagnosis

Summary

The

present work describes the case of a 4-year-old girl who

presented with a final ecographic diagnosis of intussusception

The insidious clinical onset of this pathology and the

sonographic signs of reducibility are underlined. |

A.,

una bambina di 4 anni, si ricovera perché da circa una

settimana presenta qualche episodio di vomito associato a dolori

addominali di tipo crampiforme. È stata trattata con

paracetamolo e un antispatico con scarso beneficio. Nonostante il

dolore e il vomito, si alimenta regolarmente e non presenta

alterazioni dell’alvo. Ha a tratti un aspetto sofferente e con

lieve sonnolenza. Presenta labbra secche, lingua impaniata, alito

acetonemico, attività cardio-respiratoria regolare, addome

piano, trattabile, organi ipocondriaci nei limiti,

apiressia. Si ipotizza una virosi

gastrointestinale in via di risoluzione.

In

prima giornata esegue i seguenti esami:

Emocromo: GR. 4.600.000, Hb 12.8, PTL 306.000, GB. 11.010 (N 63,5 L

28,5% M 5,8% E 1,3% B 0,6%), glicemia 43, creatininemia 0,5, GOT 37,

GPT 17, amilasi 80, VES 35, PCR 0,7, multistix nelle urine: ph 5, ps

1020, sangue +, chetoni ++, ECG: ritmo sinusale (freq. 108/min.).

Tracciato EEGrafico nei limiti fisiologici per età. Si decide

di iniziare la reidratazione per via ev con soluzione

idroelettrolitica bilanciata. Presenta un vomito alimentare ma poi

trascorre la notte senza problemi.

In

seconda giornata le condizioni generali

sembrano migliorate sebbene persista un dolore addominale

periombelicale. Al controllo del multistix nelle urine permangono

tracce di chetoni. Per escludere un diverticolo di Meckel si invia un

campione di feci per la ricerca del sangue occulto (SOF).

In

terza giornata viene sospesa la

reidratazione ev. La dolenzia addominale è ancora presente. Si

invia un secondo campione per SOF.

In

quarta giornata la piccola sta bene e si

decide di dimetterla ma, per il riscontro di SOF positivo in entrambi

i campioni di feci, si trattiene ancora fino a sera per eseguire

un’ecografia dell’addome. Nel frattempo l’addominalgia

si ripresenta.

In

serata, prima dell’esecuzione dell’ecografia, la

palpazione dell’addome evidenzia, in

regione paraombelicale destra, una massa

duro elastica a forma di salsicciotto.

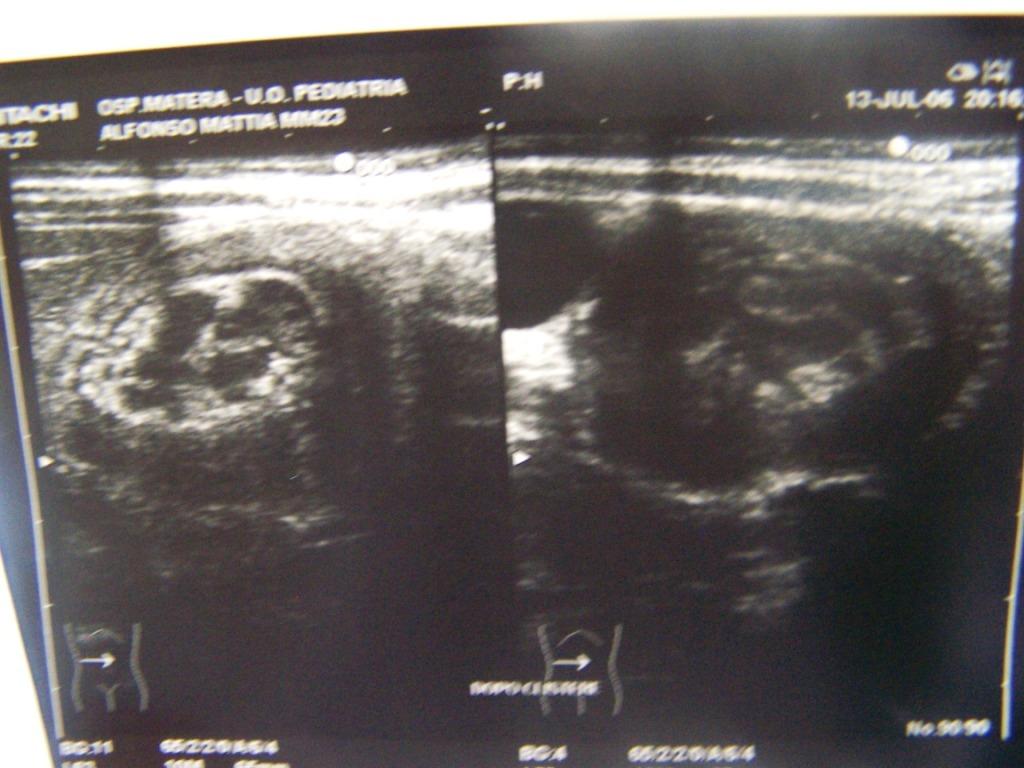

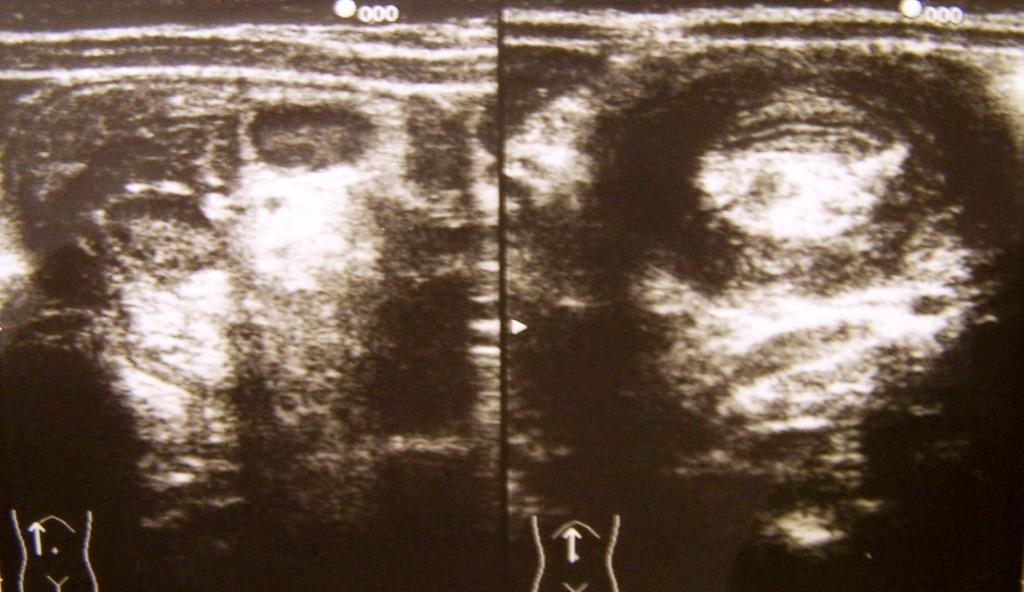

L’ecografia

dell’addome si esegue con qualche difficoltà per la

scarsa collaborazione della piccola. Il quadro ecografico è il

seguente: pancreas, reni, fegato e milza nella norma per ecostruttura

ecogenicità e dimensioni. Vescica semivuota. Peristalsi

intestinale vivace a sx, assente a destra ove si evidenzia, fra il

margine inferiore del fegato e il rene, una grossa formazione con

forma a bersaglio in scansione traversa all’asse principale, e

forma reniforme in scansione longitudinale. La “massa”

presenta pareti ispessite, prevalentemente iperecogene al centro,

ipoecogene in periferia e discreta vascolarizzazione sia all’interno

che all’esterno. Nel contesto della massa si evidenziano

due-tre linfonodi ipoecogeni di volume lievemente aumentato con Æ

max di mm 6. A sinistra le anse intestinali sono regolari (Figura

1).

L’aspetto

è compatibile con invaginazione colo-colico ma l’età

e la sintomatologia di lunga durata fanno sorgere qualche dubbio

nell’operatore, e il sospetto che possa trattarsi di un linfoma

o di un ascesso. Si esegue un tentativo di riduzione dell’invaginato

praticando un clisma di soluzione fisiologica riscaldata (circa 500

cc di soluzione fisiologica). L’introduzione del liquido viene

eseguita con pressioni moderate per non correre il rischio di ledere

la parete intestinale (il più vicino centro di chirurgia

pediatrica è a circa 60 km dal nostro ospedale!).

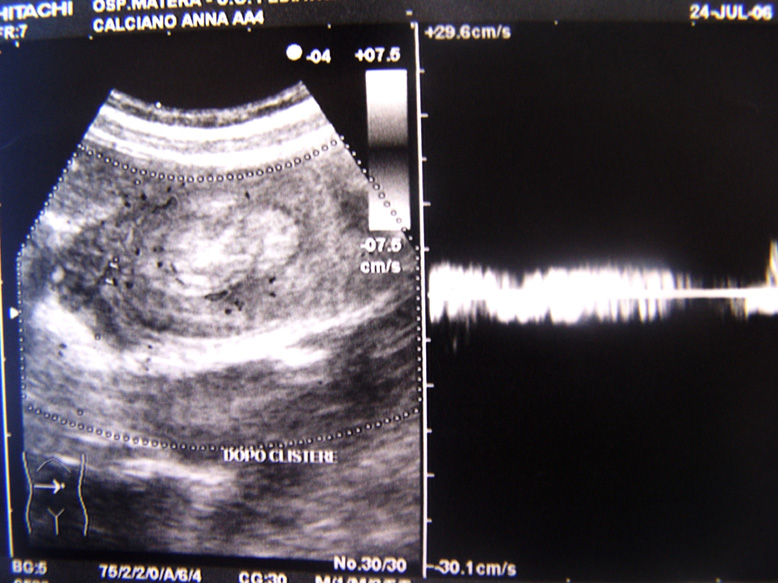

Il quadro

ecografico dopo il clisma si modifica un poco (riduzione dell’asse

maggiore della massa e comparsa di minima quantità di liquido

nel suo contesto) (Figura 2a). Il segnale

doppler è ben apprezzabile (Figura 2b).

La

preoccupazione che possa insorgere una situazione di emergenza

durante le ore notturne, porta alla decisione di eseguire anche una

Rx diretta dell’addome che mostra un quadro sostanzialmente

negativo per occlusione (cornice colica non contrastata da gas sino

in sede ampollare. Alcune anse del piccolo intestino affastellate in

epigastrio, distese e senza livelli idroaerei. Non aria libera in

addome.)

Il dolore

addominale non è più presente e la bambina riposa tutta

la notte tranquillamente.

La

mattina successiva si esegue un controllo ecografico. Per studiare al

meglio le anse intestinali, onde escludere il sospetto di linfoma o

ascesso avanzato la sera precedente, si somministra (eccesso di zelo

dell’ecografista!) una soluzione di lattulosio (0,2 g/kg) e

mannitolo al 2% (2 cc/kg) più 300 cc circa di acqua per os,

un’ora prima dell’esame. All’eco la “massa”

in parte è ancora visibile ma il suo asse maggiore si è

ulteriormente ridotto e le anse intestinali circostanti sono dilatate

da liquido e presentano vivace peristalsi.

L’ecografista

conferma la diagnosi di invaginazione in via di risoluzione e

consiglia cauta attesa e un ulteriore controllo ecografico dopo 24

ore per escludere una recidiva. La piccola viene comunque trasferita

nel più vicino centro di chirurgia pediatrica per maggiore

tranquillità (ancora un eccesso di zelo ma del medico di

guardia, questa volta!). All’ecografia eseguita dopo qualche

ora non c’è più evidenza dell’invaginazione.

È verosimile che il clisma di soluzione salina abbia avviato

il processo di riduzione che poi si è concluso spontaneamente

anche grazie alla presenza del liquido accumulatosi nelle anse

intestinali in seguito alla somministrazione di lattulosio e

mannitolo.

Col senno

di poi, sorprende che nessuno abbia pensato all’invaginazione,

nonostante il dolore sia stato descritto come crampiforme e ad

accessi.

L’età

poco consueta per la patologia, la lunga durata dell’addominalgia

(dieci giorni dall’inizio!), il dolore non particolarmente

violento, la normalità dell’alvo e dell’alimentazione

hanno orientato verso l’ipotesi di addominalgia da causa virale

o di origine funzionale. L’assenza di indici di flogosi

alterati e di dimagrimento escludevano una MICI.

Secondo

la nostra esperienza l’invaginazione è quasi sempre una

diagnosi difficile per il pediatra sia quando

si presenta subdolamente, sia quando si presenta con quadri

drammatici in lattanti che arrivano all’osservazione già

in stato di shock ma senza emissione di feci a gelatina di ribes. In

quest’ultimo caso si pensa più facilmente a una

meningite, a uno stato postcritico o a malattie sistemiche.

Per

diagnosticare l’invaginazione bisogna

pensarci, fare un’anamnesi approfondita e palpare accuratamente

l’addome.

L’INVAGINAZIONE

INTESTINALE

L’invaginazione

definita come penetrazione di un segmento dell’intestino nel

tratto immediatamente successivo, rappresenta una delle più

frequenti cause di addome acuto nella prima

infanzia. Colpisce in particolare lattanti fra i tre mesi e i due

anni di vita, meno frequentemente fino ai cinque anni con incidenza

massima fra i tre e gli otto mesi. Raramente si presenta prima dei

due mesi.

Quattro

sono i tipi

possibili: 1) Ileo-ileale, 2) Ileo-colica con interessamento della

valvola ileo-cecale, 3) Ileo-colica senza interessamento della

valvola ileo-cecale, 4) Colo-colica.

Può

essere idiopatica o secondaria a patologie intestinali quali il

diverticolo di Meckel, tumori, polipi, duplicazioni dell’intestino,

gastroenteriti in particolare da rotavirus e adenovirus.

1.

Sintomatologia ed evoluzione spontanea

Può

presentarsi nel 38-68% dei casi con la triade sintomatologica

classica:

- dolore crampiforme violento che insorge all’improvviso in apparente benessere e che si ripete alternato a momenti di quiete.

- massa addominale palpabile generalmente al fianco dx.

- feci a gelatina di ribes in fase avanzata.

Il

paziente, solitamente lattante di 8-15 mesi, arriva in PS o dal

pediatra di famiglia perché ha improvvisamente presentato

pianto inconsolabile, flessione degli arti inferiori, rifiuto del

cibo, talvolta vomito, alvo chiuso a feci e gas o diarrea prima con

feci normali poi muco-sanguinolente.

All’insorgenza, l’esame clinico può anche essere

negativo ma, con il passare delle ore, compare il dolore e spesso è

possibile palpare una massa duro-dolente in fossa iliaca destra.

Può

risolversi spontaneamente e rimanere misconosciuta o evolvere in

sofferenza intestinale e in tal caso, se non viene effettuata una

precisa diagnosi, la clinica diventa progressivamente ingravescente

fino al configurarsi di una situazione di emergenza, una delle più

frequenti nella prima infanzia fra tutte le altre cause di addome

acuto.

La

parete intestinale interessata può andare incontro a ischemia

grave a causa della ostruzione venosa e perforarsi.

2. Il

trattamento

Se

la diagnosi è precoce si può ridurre l’invaginato

con metodiche non cruente. Se tali manovre non sono risolutive o sono

già presenti segni di sofferenza intestinale è

necessario intervenire chirurgicamente per eseguire o una semplice

svaginazione manuale quando la parete intestinale è integra, o

la resezione del tratto interessato nel

caso di grave sofferenza dell’intestino.

L’intervento

risolutivo di tipo non invasivo più comunemente usato e più

conosciuto consiste nell’introduzione per via rettale di un

mezzo di contrasto radioopaco (aria o bario) a pressione controllata

fino a raggiungere la parte di intestino invaginato in modo tale che,

spinto dalla pressione del mezzo di contrasto, scivoli fuori

dall’invaginante..

A

tale metodica molti preferiscono attualmente, come primo approccio,

il clisma eco guidato con soluzione salina

preriscaldata (500-1000 ml in circa 15-30 minuti) poiché ha il

vantaggio di non esporre a radiazioni, ha la stessa efficacia delle

altre due tecniche eseguite in fluoroscopia, minori rischi di

perforazione, riduzione dei tempi di intervento, riduzione dei tempi

necessari per l’invio in sala operatoria qualora richiestoe non aumenta l’incidenza di recidiva

dell’invaginazione.

Il

primo tentativo di riduzione idrostatica si può eseguire

immediatamente nel corso dell’esame ecografico e dopo aver

escluso segni ecografici di rischio.

Il

successo della manovra non sembra influenzato dalla durata dei

sintomi. In un lavoro del 2005 è riportata una percentuale di

successi dell’81% dei casi con sintomi che duravano da meno di

dodici ore, nell’81% dei casi con sintomi da 12 e 24 ore e nel

71% di invaginazione con sintomi presenti da oltre 24 ore.

3.

La Diagnosi ecografica

Sebbene

a tutt’oggi il clisma opaco venga ancora preferito da molti per

la conferma del sospetto di invaginazione, l’ecografia si è

dimostrata strumento diagnostico affidabile, non invasivo e privo di

effetti collaterali e con valori di sensibilità di 98-100% e

di specificità di 88-100% tanto da indurre molti operatori a

preferire l’ecografia sia per la diagnosi precocesia per un primo tentativo di riduzione non

cruenta ecoguidata.

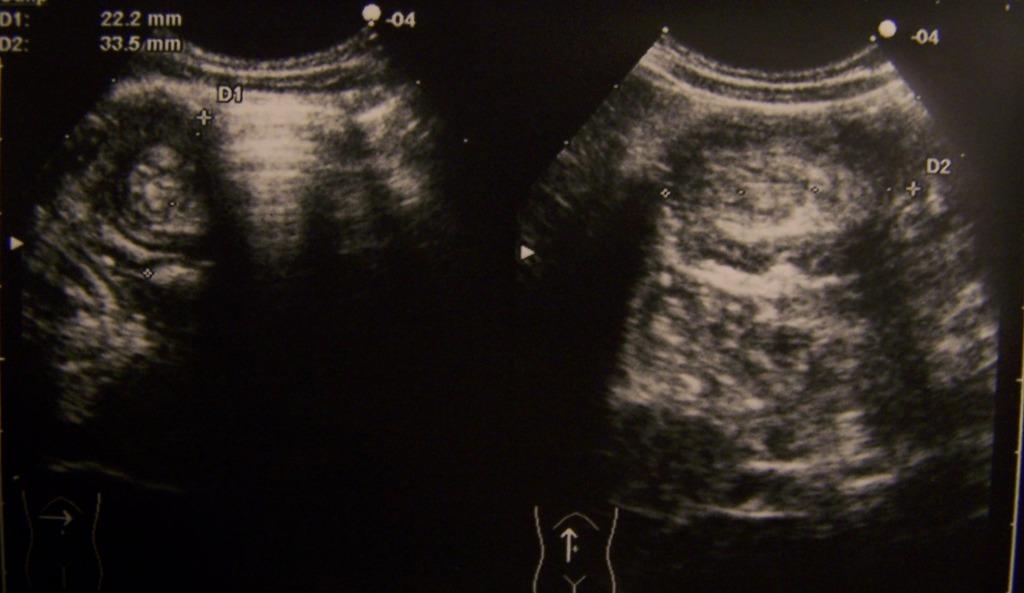

Ecograficamente

l’invaginazione si presenta in

scansione traversa all’asse dell’intestino (Figura

3), solitamente all’ipocondrio destro, come una massa

rotondeggiante con aspetto a bersaglio, con parete esterna ipoecogena

e ispessita a causa dell’edema parietale, e con area centrale

iperecogena (Doughnut-like pattern). Nella periferia della massa è

più comune l’immagine ad anelli concentrici con gli

anelli esterno e interno ipoecogeni e l’anello intermedio

iperecogeno.

Figura

3. Scansioni

traversa e longitudinale in ipocondrio dx: evidenza di due immagini a

bersaglio da attribuirsi a invaginazione ileo-colica che interessa un

lungo tratto di intestino (ileo, colon ascendente e traverso).

Tali

anelli corrispondono rispettivamente a parete esterna, parete interna

e interfaccia fra le due pareti (target-like pattern).

In

scansione longitudinale è possibile visualizzare due strati

esterni ipoecogeni (parete esterna dell’invaginato) e due

interni ipoecogeni (parete interna) separati fra loro da 3 interfacce

iperecogene. L’aspetto dell’invaginato perde

queste caratteristiche quando la stasi venosa eccessiva comporta

edema imponente e/o ematoma sottosieroso. In tal caso è

possibile apprezzare una massa solida senza evidenza di

stratificazione.

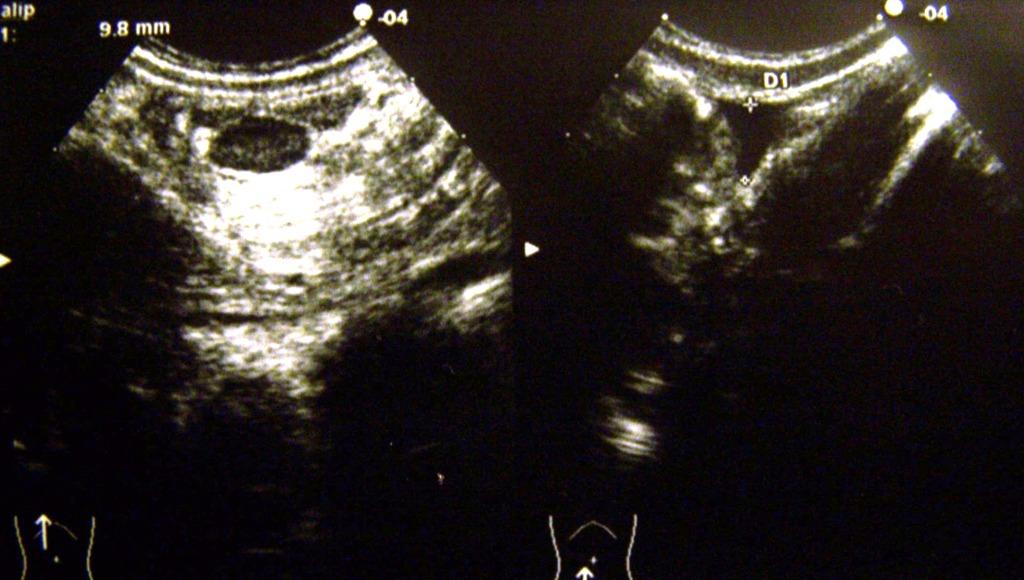

Talvolta

all’interno dell’invaginato è possibile

evidenziare linfonodi di volume aumentato e ipoecogeni e mesentere

ispessito e iperecogeno. La presenza di liquido peritoneale libero e

di anse intestinali dilatate a monte dell’invaginazione sono

segni di complicazione (Figura 4).

Figura

4. Grosso linfonodo reattivo (a sx) e

falda liquida (a dx) in un caso di invaginazione complicata.

Sono

stati individuati alcuni segni ecografici che controindicano

qualsiasi tentativo di riduzione non cruenta dell’invaginazione.

Fra i più significativi sono segnalati: assenza di segnali di

flusso parietale, presenza di linfonodi con diametro maggiore di 12

mm all’interno dell’invaginato (Figura

5), presenza di liquido libero in peritoneo, presenza di liquido

intrappolato all’interno dell’invaginazione,

doughnut-like pattern.

Figura

5. Linfonodi di volume aumentato nel

contesto del mesentere ispessito all’interno di parte

dell’invaginato.

È

stata segnalata una differenza statisticamente significativa

nell’esito delle riduzioni idrostatiche di invaginati

contenenti più di un linfonodo, di cui uno con asse maggiore

di 11 mm (46,4%) e invaginati senza linfonodi o altri segni di

rischio (81,1%). La

presenza di linfonodi è più frequente nelle

intussuscezioni post gastroenterite.

Sorantin

E, Lindbichler F. Management of intussusception. Eur Radiol 2004;14

Suppl 4:L146-54.

Applegate

KE. Clinically

suspected intussusception in children: evidence-based review and

self-assessment module. AJR Am J Roentgenol 2005;185(3

Suppl):S175-83

Applegate

KE. Intussusception in children: evidence-based diagnosis and

treatment. Pediatr Radiol 2009;39 Suppl 2:S140-3.

Hryhorczuk

AL, Strouse PJ. Validation of US as a first-line diagnostic test for

assessment of pediatric ileocolic intussusception. Pediatr Radiol

2009;39:1075-9.

Lehnert

T, Sorge I, Till H, Rolle U. Intussusception in children--clinical

presentation, diagnosis and management. Int J Colorectal Dis

2009;24:1187-92.

Vuoi citare questo contributo?