Giugno 2001 - Volume IV - numero 6

M&B Pagine Elettroniche

Contributi Originali - Casi contributivi

Una

strana linfoadenopatia laterocervicale

Pediatria

- Ospedale Fatebenefratelli - Benevento

*

Chirurgia Generale - Ospedale Bambino Gesù - Roma

**

Anatomia Patologica - Ospedale Bambino Gesù - Roma

Cervical

lymphadenopathy: Rosai-Dorfman disease

Keywords:Lymphadenopathy,

Rosai-Dorfman disease

Summary

Case

report of cervical lymphaadenopathy appeared 15 days after auricular

piercing followed by local inflammation; hystological finding of

sinus histiocytosis with lymphocyte-emophagocytosis.

Descrizione

del caso

G.G.

nata il 02.09.99, abita in campagna.

Parto

eutocico, dopo gravidanza normodecorsa, peso alla nascita di gr 3620,

assenza di problemi perineonatali.

Anamnesi

familiare negativa per particolari patologie. Latte materno fino

all'osservazione, svezzamento a 4 mesi. Bronchiolite all'età

di 2 mesi. Crescita regolare, normale sviluppo psico-neuromotorio.

All'età

di 7 mesi e 1/2 comparsa di tumefazione in regione laterocervicale

destra della grandezza di una noce senza altra sintomatologia. Dopo 4

giorni compare anche a sinistra analoga tumefazione.

Condotta

a visita, il pediatra curante non riscontrando altri segni tranne la

linfoadenomegalia laterocervicale bilaterale, richiede indagini di

laboratorio.

Emocromo

normale tranne neutrofilia relativa (GB 10800, N 64%), VES 130 mm/Ih,

PCR 1.9 mcg/dl.

Nella

norma: profilo epatico, renale, sierologia per Widal-Wright, TORCH,

EBV, tampone faringeo.

A

10 giorni dall'inizio della patologia, data la persistenza della

sintomatologia con restante obiettività negativa, il pediatra

prescrive terapia con cefaclor, ma dopo 3 giorni data l'assenza di

risultati apprezzabili, invia la piccola a ricovero presso di noi.

Ricovero

ospedaliero:

sono

ormai trascorsi 14 giorni dall'inizio dei sintomi e clinicamente

l'unico dato apprezzabile è l'ipertrofia delle stazioni

linfonodali laterocervicali (3x2 cm a sn, 3x3 cm a dx). La cute

sovrastante è rosea, non calda al termotatto, non vi è

aderenza ai piani superficiali e profondi, vi è dolorabilità

alla palpazione, la consistenza è dura elastica. La piccola è

apirettica, le restanti stazioni linfonodali sono normali come pure

gli organi ipocondriaci.

Richiediamo

varie indagini:

emocromo:

GB 12.200 (N 58, L 27, M 11, E 2.5, B 0.3), GR 4.020.000, Hb 9.7, Ht

28.8, MCV 71.5, Plt 506.000.

VES 60

mm/Ih, PCR 2.18 mcg/dl, sideremia 26 mcg%ml, lieve aumento della alfa

2 al protidogramma.

Nella

norma: azotemia, glicemia, TAS, ferritinemia, QPE, transaminasi, LDH,

Ig sieriche, TORCH, sierologia per EBV e per B. Henselae, es. urine ,

Tine test, Rx torace

Ecografia

del collo: nella regione laterocervicale si osserva bilateralmente la

presenza di numerosi linfonodi di dimensioni variabili dai 28 mm ai

12 mm, raggruppati a pacchetto. Tutti presentano architettura

parenchimale conservata senza rilievo di aree colliquative.

Ipotesi

diagnostiche: linfoadenite batterica, reattiva, sistemica.

Da

un supplemento anamnestico circa 15 giorni prima della comparsa della

sintomatologia, a G. erano stati praticati due fori ai lobi delle

orecchie per applicare degli orecchini. Dopo qualche ora la piccola

aveva cominciato a piangere con insistenza e, contemporaneamente, era

comparsa una reazione infiammatoria importante ai lobi. Dopo circa 24

ore aveva inizio una febbre piuttosto elevata (39°C) e sui lobi

compariva secrezione purulenta. Di conseguenza la madre, dopo aver

tolto gli orecchini, medicava la piccola con acqua ossigenata ed

alcool somministrando per la febbre paracetamolo.

L'evento

apparentemente si risolveva nel giro di 48 ore, senza altro

intervento terapeutico. Tuttavia a distanza di quattro giorni, la

madre notava una piccola tumefazione alla destra del collo, che dopo

altri tre giorni aumentava considerevolmente di volume divenendo

anche bilaterale.

Di

conseguenza abbiamo ritenuto possibile un coinvolgimento batterico

bilaterale dei linfonodi laterocervicali secondario alla infezione

dei lobi auricolari. Inoltre la terapia con cefaclor (5 giorni)

apparentemente aveva determinato una riduzione delle tumefazioni.

Pertanto abbiamo dimesso la piccola con il consiglio di continuare la

terapia antibiotica per altri 9 giorni e poi tornare a controllo.

Seconda

osservazione:

la

situazione clinica era invariata, anzi le tumefazioni apparivano

addirittura aumentate di volume.

La

genesi batterica della patologia era ritenuta poco attendibile per

cui dopo una discussione del caso si è deciso che, per una

definizione diagnostica, era necessaria una biopsia linfonodale.

Invio

a ricovero all'Ospedale Bambino Gesù di Roma:

veniva

eseguito un aspirato midollare che rileveva un midollo ricco, con

lieve iperplasia granulopoietica e con eosinofilia; apparentemente

normali la serie eritroblastica e megacariocitica.

L'ecografia

del collo mostrava la presenza di tumefazioni linfonodali con

ecostruttura lievemente disomogenea e assenza dell'eco del seno

centrale ed ipertrofia del centro germinativo rispetto alla

corticale.

L'intervento

chirurgico per biopsia a destra evidenziava al disotto del muscolo

sternocleidomastoideo di destro la presenza di una voluminosa

tumefazione biancastra costituita da più linfonodi

apparentemente separati di consistenza duro-lignea.

All'esame

istologico: istiocitosi massiva dei seni con linfoadenopatia o

malattia di Rosai-Dorfman.

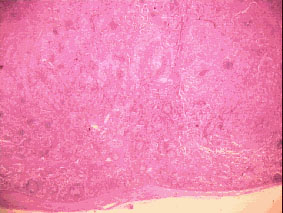

Fig.1

(Istologico da biopsia linfonodale)

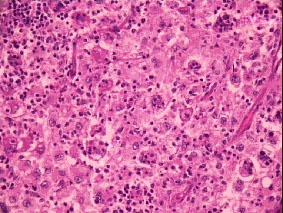

Fig.2

(osservazione a maggior ingrandimento)

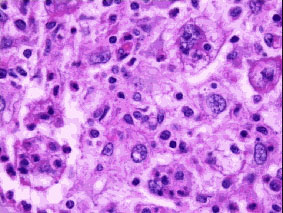

Fig.3

(ulteriore ingrandimento ove si osserva la linfocitofagocitosi o

emperipolesi caratteristica peculiare della malattia di

Rosai-Dorfman)

G.

successivamente praticava TAC encefalica e Rx-total body, che tranne

la presenza di numerosi linfonodi aumentati di volume al collo,

aumentati di volume bilateralmente, soprattutto a destra e nello

spazio retrofaringeo e in sede sopraclaveare dx, non ha mostrava

alterazioni particolari degli apparati ed organi esaminati.

La

Rxgrafia dello scheletro in toto non evidenziava lesioni

osteolitiche.

ROSAI-DORFMAN

DESEASE

1.

GENERAL INFORMATION

1.1

Epidemiological data

Rosai-Dorfman

disease most commonly affects adults, with a peak age around 20

years.

It is a

world-wide sporadic disease, with occasional clusters, which suggest

either an infective precipitant or genetic clusters.

1.2

Etiologic and risk factors

Etiology

is unknown. The lesional cell derivation from circulating mononuclear

cells suggests a reactive disorder.

2.

PATHOLOGY and BIOLOGY

2.1

Biological data

The

affected cells are activated macrophages

2.2

Histopathology

Histiocytes

with abundant pale cytoplasm and round to oval nuclei and a single

nucleolus massively engorge sinuses and interfollicular areas of

lymphnodes, usually with evidence of lymphocytophagocytosis.

3.

DIAGNOSIS

3.1 Signs

and symptoms

Massive

bilateral painless cervical and paratracheal lymphadenopathy is the

presenting symptom in the vast majority (90% of cases). Inguinal and

axillary lymphadenopathies are less common (20% of patients). Other

sites of lymphadenopathic involvement include mediastinum and upper

para-aortic nodes (10-15%), The most common sites of extranodular

involvement are the skin, upper respiratory tract and Waldeyer's

area, and bone. Systemic symptoms are rare. Bone marrow, liver and

spleen are usually spared.

3.2

Diagnostic strategy

Lymph

node biopsy is the basis for the diagnosis of Rosai-Dorfman disease.

4.

PROGNOSIS

4.1

Natural history

The

clinical course can be indolent for many years, with spontaneous

regression in the majority of patients and complete resolution in

approximately 20% of patients, even after a long time. It does not

usually threaten life or organ function. In a minority of patients

the disease may become progressive and require treatment. Only

anecdotal deaths due to the disease and associated complications have

been reported.

4.2

Prognostic factors

Involvement

of certain extranodal organs such as kidneys and lungs or widespread

nodal dissemination are considered poor prognostic factors.

5.

TREATMENT

5.1

Treatment of asymptomatic disease

Most

patients with Rosai-Dorfman disease are asymptomatic and an initial

wait-and-see approach is a standard option, since spontaneous

regression may occur and treatment is often unsuccessful.

5.2

Treatment of symptomatic disease

For

patients with progressive or symptomatic presentation or for those

requiring treatment because of cosmetic problems, standard treatment

is corticosteroid therapy, usually prednisone at high doses (2 mg/kg

daily for at least one month).

Bibliografia

Rosai J ,

Dorfman RF : Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy, a

newly recognized benign clinopathological entity. Arch Pathol Lab Med

1969; 87:63-70

Rosai J ,

Dorfman RF : Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy, a

pseudolymphomatous benign disorder. Analysis of 34 cases. Cancer

1972; 30: 1174-88

Foucar E,

Rosai J, Dorfman RF: Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy

(Rosai-Dorfman disease). Review of the entity. Semin Diagn Pathol

1990; 7: 19-73

Pettinato

G, Manivel JC et al. : Fine needle aspiration cytology and

immunocytochemical characterization of the histiocytes in sinus

histiocytosis with massive lymphadenopathy ( Rosai-Dorfman syndrome).

Acta Cytol 1990 Nov-Dec; 34 (6): 771-7

Horneff

G, Jurgens H, Hort W, Karitzky D, Gobel U: Sinus histiocytosis with

massive lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): respense to

methotrexate and mercaptopurine. Med Pediatr Oncol 1996, Sep; 27(3):

187-92.

Das DK,

Gulati A , Bhatt NC, Sethi GR: Sinus histhiocytosis with massive

lymphadenopathy (Rosai-Dorfman disease): report of two cases with

fine-needle aspiration cytology. Diagn Cytopathol 2001 Jan; 24(1):

42-5.

Vuoi citare questo contributo?