Giugno 2008 - Volume XI - numero 6

M&B Pagine Elettroniche

Pediatria per l'ospedale

La

scoliosi

Membro

della Commissione Nazionale Vaccini

Indirizzo

per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it

La

Scoliosi Idiopatica dell'Adolescente è la forma di scoliosi

più comune. Pur essendo una malattia sicuramente appannaggio

dell'ortopedia pediatrica, essa rappresenta per il pediatra un

banco di prova delle sue conoscenza teoriche-pratiche. Ogni bambino

che passa dalle sue mani, soprattutto se è di sesso femminile

e di età superiore ai 9-10 anni, va attentamente esaminato per

evidenziare una curva della colonna vertebrale superiore a 10-20°.

L'ortopedico pediatra è lo specialista al quale il pediatra

avvierà il suo paziente con sospetta scoliosi: a lui spetta la

diagnosi definitiva e la responsabilità del trattamento.

Ma

il primo sospetto spetta al pediatra, che durante i suoi bilanci di

salute è in grado di rilevare la presenza del famoso “gibbo”.

Una

recentissima pubblicazione rivede questa malattia: Weinstein SL, et

al. Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet 2008;371:1527-37 (tre dei

cinque autori fanno parte dell'Università di Iowa (USA), uno

dell'Università di Hong Kong e uno dell'Università

di Göteborg (Svezia): le voci bibliografiche sono 145, esse

occupano 3 pagine intere su un totale di 11; tutti gli autori

dichiarano di non avere conflitti d'interesse).

La

Scoliosi Idiopatica dell'Adolescente (SIA) colpisce dall'1 al 3%

dei soggetti nella popolazione a rischio, compresa fra i 10 e i 16

anni. Purtroppo ancor oggi l'eziopatogenesi di questa malattia non

è conosciuta ed esistono ancora dei dubbi sulla sua storia

naturale. Il trattamento non chirurgico aiuta a ridurre il numero

degli interventi prevenendo la progressione delle curve della

colonna. Sebbene la ginnastica e la fisioterapia siano trattamenti

comuni in molte parti del mondo, è necessario ricordare che la

loro effettiva efficacia non è stata ancora esattamente e

rigorosamente valutata. Gli avanzamenti tecnologici hanno molto

migliorato la capacità dei chirurghi di correggere in

sicurezza la deformità della colonna, mantenendo un buon

bilancio sul piano sagittale e frontale: ci mancano tuttavia i

risultati a distanza di questi nuovi trattamenti chirurgici. Inoltre

molto ci rimane ancora da imparare sullo stato di salute generale,

sulla qualità della vita e sull'immagine di se stessi nei

pazienti con SIA trattata e non trattata.

La SIA è

una curvatura strutturale, laterale e con rotazione della

colonna che colpisce soggetti adolescenti, peraltro sani, durante la

pubertà. La diagnosi è di esclusione ed è

fatta soltanto quando altre cause di scoliosi, come le malformazioni

vertebrali, le malattie neuromuscolari e i quadri sindromici siano

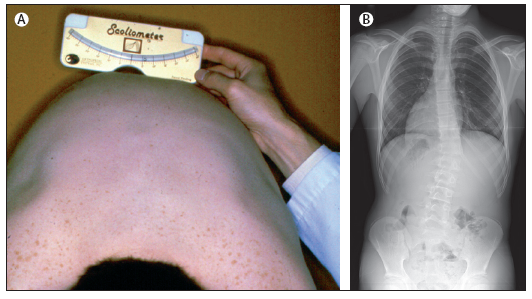

stati esclusi. Lo screening sugli adolescenti va effettuato

attraverso la manovra di Adam (un chirurgo inglese vissuto alla fine

dell'Ottocento) in flessione anteriore e con uno scoliometro,

sebbene una diagnosi definitiva possa essere posta solo dopo la

valutazione dell'angolo di Cobb in una radiografia, eseguita

frontalmente (Figura 1 e Figura 2).

Se

consideriamo un angolo di Cobb di almeno 10°, attraverso studi

epidemiologici possiamo valutare che l'1-3% della popolazione a

rischio (bambini e adolescenti da 10 a 16 anni) ha un qualche grado

di curvatura della spina, ricordando che non tutte le curve

necessitano di un intervento. L'angolo di Cobb viene calcolato

tenendo conto dell'intersecazione delle perpendicolari alle linee,

tirate dal piatto della vertebra all'estremo superiore della curva

e dal piatto della vertebra all'estremo inferiore della curva.

Figura

1. Screening e diagnosi di scoliosi mediante scoliometro

(Nota 1) e radiografia

A.

Misurazione della rotazione del tronco con uno scoliometro con

paziente in posizione di flessione anteriore

B.

Posteriore anteriore in un ragazzo di 13 anni, con un angolo di Cobb

di 30 gradi

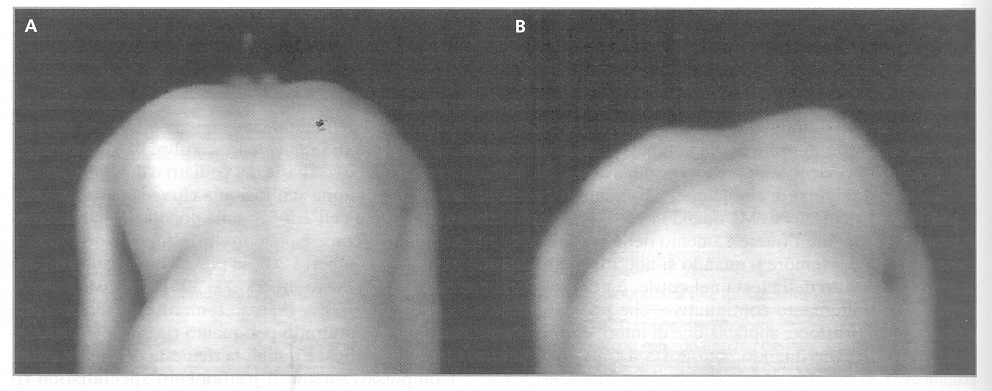

Figura

2. Comparsa del gibbo all'inizio (A) e alla fine (B) della

flessione anteriore (G. Bartolozzi, Guglielmi M. Pediatria, Principi

e pratica clinica, Elsevier 2008, pag. 1233)

Nota

1. Scoliometro (Dott. Paolo Becherucci). La dotazione

dell'ambulatorio del Pediatra di Famiglia. GIORNATE PEDIATRICHE

D'INVERNO. Madonna di Campiglio 2002

Lo

scoliometro è un semplice strumento la cui parte principale è

una pallina di mercurio che scorre in un canale curvo e si sposta in

base al dislivello fra i due lati dello strumento. L'incisione che

si vede nella figura si pone sopra l'apofisi spinosa delle

vertebre; è un utile complemento alla prova della flessione

anteriore per la scoliosi e permette di quantificare l'entità

del gibbo e quindi di confrontarne l'evoluzione nel tempo. Non

necessita di particolari attenzioni per la manutenzione; si trovano

modelli anche di basso costo ugualmente validi

Eziopatogenesi

Come

abbiano già detto l'eziopatogenesi della malattia rimane

sconosciuta. La SIA si ritrova spesso in molti membri della famiglia,

il che suggerisce una probabile origine genetica. Dagli studi sui

gemelli risulta una concordanza del 73% in gemelli monozigoti e del

365% in gemelli di zigoti. Sono stati suggeriti diversi modelli di

ereditarietà:

- Autosomico dominante

- Fattori materni

- Ereditarietà genetica multipla

- Eredità multifattoriale

- Dominante, legata al sesso.

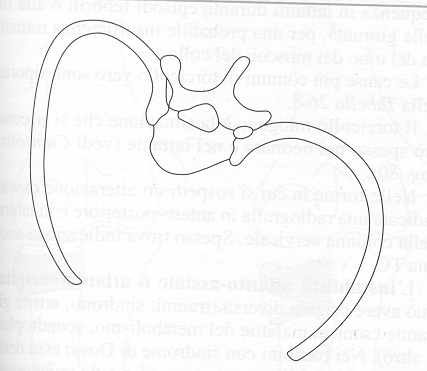

Figura

3. Assetto delle coste nella scoliosi strutturata (G. Bartolozzi,

Gugliemi M. Pediatria, Principi e pratica clinica, Elsevier

2008, pag. 1233)

Nonostante

tanti studi non è stato identificato nessun gene in

particolare: l'ipotesi più probabile è che si tratti

di una malattia che interessi numerosi geni, con particolari

prevalenze in alcune famiglie. La SIA progressiva viene attribuita a

una relativa crescita aumentata della colonna anteriormente, durante

il rapido accrescimento puberale. Studi con la risonanza magnetica

della morfometria vertebrale mostrano che la crescita longitudinale

dei corpi vertebrali in pazienti con SIA è sproporzionata e

più veloce che nei controlli della stessa età e dello

stesso sesso: essa ha luogo principalmente per ossificazione

encondrale. Al contrario la crescita della circonferenza in seguito

alla ossificazione membranosa è più lenta sia nei corpi

vertebrali che nei pedicelli dell'arco vertebrale (Figura

3). Ricordo che l'ossificazione può essere encondrale

(tutte le ossa fuorché clavicola e ossa craniche) e membranosa

(ossa craniche, clavicola e aumento della circonferenza delle altre

ossa).

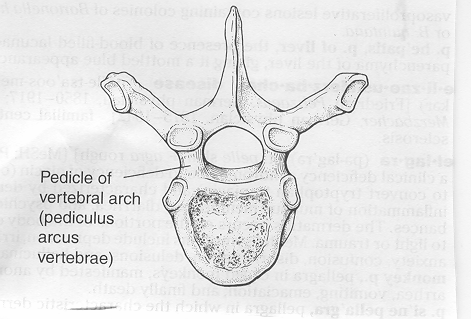

Figura

4. I pedicelli dell'arco vertebrale

Tuttavia

i meccanismi di questa crescita asimmetrica non sono ben conosciuti.

Storia

naturale della scoliosi

La storia

naturale della scoliosi varia con l'eziopatogenesi e con il tipo di

curva. I primi studi a lungo termine della SIA mostrarono un prognosi

cattiva, ribadendo l'errore concettuale che tutti i tipi di

scoliosi portano inevitabilmente a handicap gravi, dal dolore alla

schiena fino alla compromissione cardiopolmonare.

La

prognosi grave dei vecchi studi si basava sulla:

- Inclusione di pazienti con altre cause di scoliosi o con l'inserimento di scoliosi a inizio precoce

- Mancanza di assegnazione di una prognosi in relazione alla localizzazione della curva

Purtroppo

lo screening e il trattamento si basano spesso ancora su questi

errati principi.

Il

trattamento di ogni disordine è un tentativo di modificare la

storia naturale, per questo oggi sono necessari studi sia sulla

storia naturale che sul trattamento. Il trattamento deve essere

sicuramente capace di prevenire gli esiti negativi della storia

naturale senza determinare complicazioni iatrogene. Studi di questo

genere sono stati condotti nel Regno Unito, in Italia, in Svezia e

negli USA. La più frequente e temibile complicanza delle SIA

non trattate è la progressione della curva, il dolore

posteriore, i problemi cardiopolmonari e psicosociali. Sebbene

presenti nella maggioranza dei pazienti non trattati, la gravità

di queste sequele e il loro effetto sullo stato di salute e

l'attività dei soggetti è risultata essere molto variabile.

La

grandezza della curva tende ad aumentare, ma il

grado di progressione per tutta la vita e nel periodo di massima

progressione varia per molti fattori.

Fattori

che predicono la progressione della curva includono:

- L'età alla diagnosi

- L'età al menarca

- La quantità di crescita dello scheletro che rimane ancora da compiere

- La grandezza della curva

- La posizione dell'apice della curva

La

maggioranza dei ricercatori ritiene che l'apice della curva in

corrispondenza del torace ha una maggiore prevalenza di progressione,

variando dal 58 al 100%. Più immaturo è il paziente,

sia da un punto vista scheletrico che sessuale e maggiore è la

possibilità di progressione della curva. Ugualmente maggiore è

la curva alla presentazione e maggiore è la possibilità

di progressione, sia prima che dopo la maturazione. La Tabella

1 sono riportati i rischi di progressione che risultano

dall'effetto combinato della maturità e della grandezza

della curva.

Tabella

1. Percentuale di progressione della curva, grandezza della curva

e riconoscimento iniziale alle diverse età.

Angolo

di Cobb |

10-12

anni |

13-15

anni |

16

anni |

<

19° |

25% |

10% |

0 |

20-29° |

60% |

40% |

10% |

30-39° |

90% |

70% |

30% |

>

40% |

100% |

90% |

70% |

Lo scopo

del trattamento non-operatorio durante l'adolescenza è

quello di prevenire la progressione della curva.

Lo scopo

del trattamento chirurgico è quello di correggere e di

mantenere la curva.

Il solo

importante esito negativo della curva, strettamente associato alla

sua ampiezza, è la funzione polmonare. Inoltre il grado di

curvatura laterale, oltre ad altri fattori come l'alto grado di

lordosi toracica, la rotazione vertebrale e la diminuita forza dei

muscoli respiratori, colpisce la funzione polmonare. Al contrario

l'inizio precoce (0-8 anni) della scoliosi idiopatica si rado si

accompagna a perdita della capacità vitale e del volume

respiratorio forzato con ipertensione polmonare, insufficienza del

cuore destro e morte: questi problemi insorgono nella classica

scoliosi idiopatica dell'adolescente. Curve ampie (> 50°)

con apice toracico sono state associate a ridotta capacità

vitale e più di frequente ad accorciamento del respiro, ma

raramente a grave compromissione della funzionalità

cardiopolmonare.

La

maggior parte degli adulti ha dolore al dorso durante la loro vita.

Circa il 50% degli adulti ha un episodio di dolore posteriore basso

nel corso di un anno particolare e il 15% riporta frequenti dolori al

dorso e dolori che durano più di due settimane in un anno. Gli

autori italiani riportano che la frequenza del dolore in adulti con

scoliosi idiopatica (61%) è uguale a quella della popolazione

in generale, mentre altre pubblicazioni mostrano che il dolore

cronico è più frequente e ha una durata superiore e

un'intensità superiore a quello che si osserva nella

popolazione in generale.

Durante

l'intera vita la maggior parte dei pazienti con scoliosi idiopatica

sviluppa clinicamente importanti modificazioni radiografiche osteoartritiche. Tuttavia la presenza di dolore posteriore non

sembra essere in relazione con la presenza o assenza di osteoartrite.

Il dolore posteriore alla palpazione non è in relazione con il

tipo di curva o con la gravità della osteoartrite alla

radiografia, eccetto per le aree di spondilolistesi nelle curve

lombari o toracolombari. Queste curve, specialmente quelle con

listesi laterale all'estremo caudale, tendono a causare un più

frequente dolore posteriore in confronto agli altri tipi di curve.

Le SIA

non trattate e le loro possibili sequele, come il dolore posteriore e

le limitazioni polmonari, interessano complessivamente la funzione

dell'intero organismo e l'autoconsiderazione. A questo proposito

gli studi e le ricerche hanno fornito risultati contrastanti. Alcuni

mostrano che i pazienti percepiscono se stessi come meno sani e

riducono la propria attività fisica e sociale. Altri studi non

hanno messo in evidenza particolari differenze fra i soggetti con SIA

e i controlli nella loro capacità d'intraprendere attività

o nella loro qualità di vita. Rispetto agli aspetti

psico-sociali e alla presenza di depressione clinica, i pazienti con

scoliosi sono molto vicini ai controlli. Tuttavia i pazienti più

vecchi e non trattati con SIA sono molto meno soddisfatti della

propria immagine e nel comparire in costume da bagno o mezzo nudi.

Circa un terzo dei pazienti ritiene che la loro curvatura ha

ristretto la loro vita in qualche modo, come la difficoltà nel

procurarsi i vestiti, la ridotta capacità fisica e

l'autocoscienza.

Le

raccomandazioni per il trattamento debbono essere fatte su base

individuale e il paziente e la famiglia debbono essere informati

sulla storia naturale della malattia.

Trattamento

non operatorio

Sebbene

la SIA sia diagnosticata in tutto il mondo, i tipi di trattamento

variano da un Paese all'altro.

Negli

Stati Uniti e anche in Italia da parte degli ortopedici che

s'interessano di scoliosi, i pazienti che non hanno terminato il loro sviluppo, sono sottoposti a un'attenta osservazione per vedere se

la curva diviene più grande di 25°.

In

parecchi Paesi europei come prima linea di trattamento per le piccole

curve e per quelle a basso rischio di progressione viene raccomandata

la terapia fisica. Ma va ricordato che non esiste alcuna prova

definitiva che la terapia fisica o il busto:

- riduca il rischio di progressione della curva,

- corregga le deformità già presenti o

- riduca la necessità della chirurgia.

Questo

tipo di trattamento è invece molto diffuso in Spagna, Francia

e Germania.

L'apparecchio

Milwaukee venne usato per la prima volta nel 1958: esso ha lo scopo

di prevenire la progressione della curva finché il paziente

non raggiunga la maturità scheletrica, quando il rischio di

progressione della curva (e quindi il rischio di passare alla

chirurgia) è fortemente diminuito. Nel corso degli anni la

comunità medica è arrivata a due differenti

conclusioni:

- alcuni pensano che esistano prove a favore di un effetto positivo del busto sulla storia naturale della SIA

- altri pensano (USA Task Force, come molti ortopedici nel mondo) che il peso delle prove a favore dell'effetto positivo del busto sia scarso e inconcludente.

Nella

pratica molti altri tipi di busti si sono susseguiti dopo quello

rigido di Milwaukee. L'insufficiente azione del busto sarebbe

dimostrata dal continuo ricorso alla chirurgia con percentuali che

vanno dal 7 al 43%.

Chirurgia

Gli

obiettivi primari del trattamento chirurgico sono:

- arrestare la progressione

- ottenere la correzione massima permanente della deformità nelle tre dimensioni

- migliorare l'assetto equilibrato del tronco

- ridurre al minimo le complicazioni a breve e lungo termine

In

generale l'indicazione per la chirurgia negli adolescenti è

rappresentata da una curva primaria superiore a 45° di angolo di

Cobb. Negli adulti l'indicazione chirurgica è rappresentata

dal dolore all'apice della curva, dalla non risposta ai trattamenti

non operatori, dalla progressione della curva con esacerbazione dei

sintomi e infine dalla capacità funzionale.

Sebbene i

pazienti adolescenti possano scegliere di ritardare l'intervento

chirurgico, gli adulti hanno spesso

delle curve meno flessibili per cui sono necessari interventi

anteriori e posteriori. Inoltre la percentuale di complicazioni

nell'adulto è molto più alta con lo stesso tipo

d'intervento di quello che si osserva nell'adolescente.

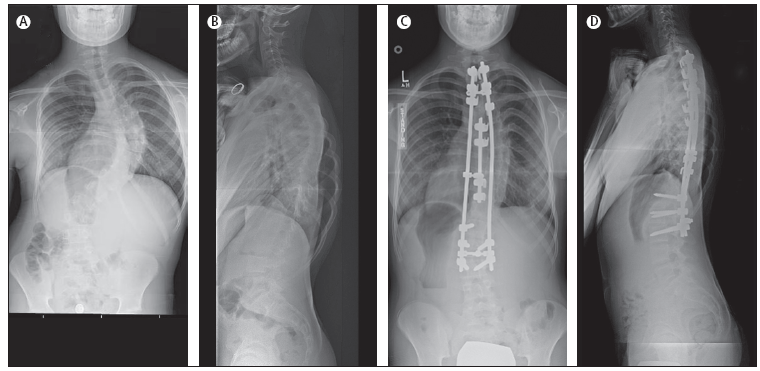

A. Radiografia

posteriore-anteriore preoperatoria; B. Radiografia laterale

preoperatoria; C. Radiografia posteriore-anteriore postoperatoria; D.

Radiografia laterale postoperatoria.

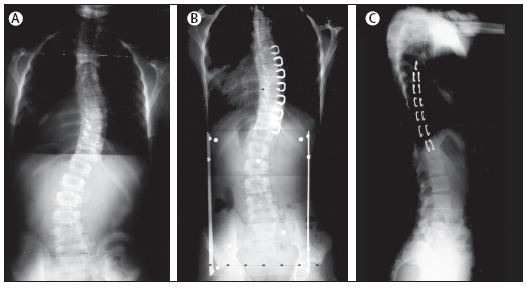

Gli

interventi sono in generale attuati per via posteriore (Figura

3 e Figura 4). La via anteriore viene

usata principalmente per curve isolate toraciche e lombari (Figura

5).

Risultati

del trattamento versus la storia naturale

Classicamente

vengono riportati tre tipi di risultati:

- radiografici

- clinici

- di autovalutazione.

Conclusione

Sebbene,

come abbiamo visto, esistano numerose controversie e mancate risposte

nei confronti della scoliosi idiopatica dell'adolescente, la

difficoltà principale risiede nell'assenza di informazioni

sulla sua eziopatogenesi.

Non

sappiamo ancora se la scoliosi idiopatica è un'entità

unica o una manifestazione di molte cause. Siamo ancora incerti sulla

conoscenza di tutti i fattori che portano alla progressione delle

manifestazioni secondarie delle deformità della colonna.

L'identificazione dei fattori eziopatogenetici sarebbe capace di

permettere l'arresto della progressione della lesione e potrebbe

aiutare nello sviluppo di più specifici tipi di trattamento.

Per

l'assenza di queste informazioni fondamentali, tutti gli sforzi del

trattamento sono rivolti alla prevenzione o correzione della

manifestazione primaria della malattia, cioè della deformità

della colonna. Sebbene il busto sia stato considerato come la cura

standard per pazienti ad alto rischio di progressione (curve fra 25 e

40° in pazienti scheletricamente immaturi) non siamo ancora

sicuri al 100% sia sulla sua efficacia che sulla sua efficienza.

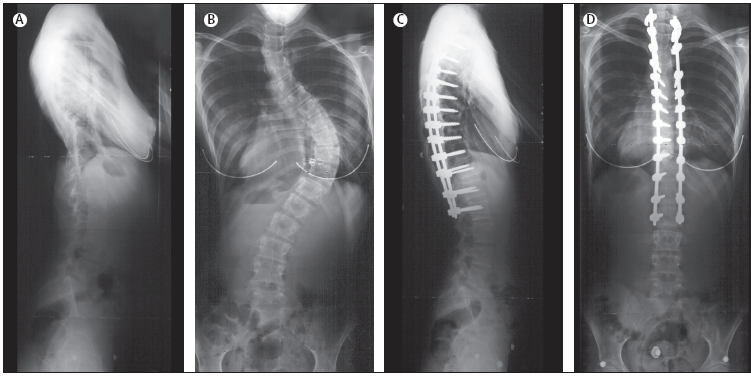

A.

Radiografia laterale preoperatoria; B. Radiografia

posteriore-anteriore preoperatoria; C. Radiografia laterale

postoperatoria; D. Radiografia posteriore-anteriore postoperatoria.

Figura

6. Radiografia di un adolescente con scoliosi toracica idiopatica

trattata chirurgicamente per via anteriore.

A.

Radiografia laterale preoperatoria; B. Radiografia

posteriore-anteriore preoperatoria; C. Radiografia laterale

postoperatoria; D. Radiografia posteriore-anteriore postoperatoria.

Per

quanto riguarda il trattamento chirurgico, sebbene la tecnologia

abbia aumentato fortemente il grado di sicurezza, con il quale è

possibile correggere la deformità spinale e preservarne il

bilanciamento, mancano ancora i risultati alla lunga distanza dei

nuovi metodi di trattamento.

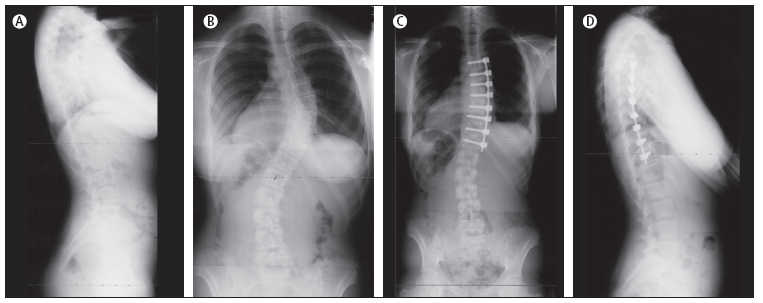

Figura

7. Radiografia di un bambino di10 anni, scheletricamente

immaturo, la cui curva toracica è progredita da 35° a 42°

nonostante il busto.

A.

Radiografia posteriore-anteriore dopo aver posto il busto; B.

Radiografia postero-anteriore, tre anni dopo l'intervento, con un

angolo di Cobb di 28°. Radiografia laterale postoperatoria; C.

Radiografia laterale, tre anni dopo l'intervento.

Vuoi citare questo contributo?